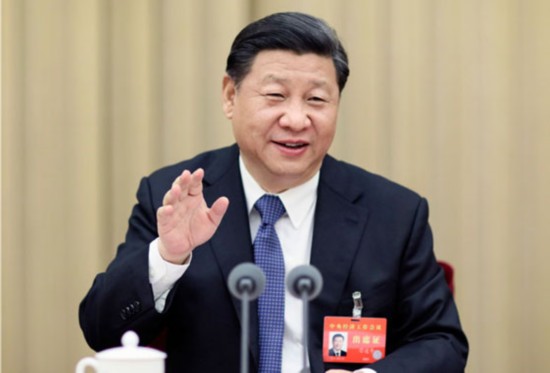

2015年12月18日至21日,中央經濟工作會議在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。 新華社記者蘭紅光攝

“好風憑借力,揚帆正當時”。滿懷復興的夢想,乘著改革的東風,中國經濟猶如一艘行穩致遠的巨輪,乘風破浪,砥礪前行。

黨的十八大以來,以習近平同志為總書記的黨中央洞悉國內外形勢,把脈中國經濟,以巨大的勇氣開啟一場浩浩蕩蕩的經濟變革,以超高的智慧謀劃出平穩運行的“航線圖”,促使經濟轉型升級,迸發出新的前進動力。

調整結構、轉換動力、換擋速度,“十三五”規劃開局之年,中國經濟開足馬力,激流勇進,歷險彌堅。

經濟發展的“大邏輯”

“適應新常態,保持戰略上的平常心態。”

明者因時而變,知者隨事而制。面對全球經濟低迷、國內經濟的下行壓力,習近平做出重要判斷:我國經濟社會發展基本面長期趨好,但正處在從高速到中高速的增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”階段。

2014年5月的河南之行,習近平指出:“我國發展仍處于重要戰略機遇期,我們要增強信心,從當前我國經濟發展的階段性特徵出發,適應新常態,保持戰略上的平常心態。”

“新常態”的提出,是一次站在經濟全局高度的審時度勢,更是一記直面經濟下行的“先手拳”。

成大事者必有靜氣。6個月後,習近平在2014年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式上發表演講,首次係統闡述了新常態,向世界展示了中國面對經濟下行壓力的從容不迫。

“中國經濟呈現出新常態,有幾個主要特點。一是從高速增長轉為中高速增長。二是經濟結構不斷優化升級,第三產業、消費需求逐步成為主體,城鄉區域差距逐步縮小,居民收入佔比上升,發展成果惠及更廣大民眾。三是從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。”

今年7月8日,習近平在京主持召開經濟形勢專家座談會,他再次指出,當前經濟運行基本平穩,符合預期和中央對經濟形勢的判斷。我國經濟發展新常態的特徵更加明顯,必須堅定信心、增強定力,堅定不移推進供給側結構性改革,培育新的經濟結構,強化新的發展動力。

“惟其艱難,方顯勇毅;惟其篤行,彌足珍貴;惟其磨礪,始得玉成。”在以習近平同志為總書記的黨中央堅強領導下,穩增長、調結構、惠民生、防風險,中國經濟的巨輪始終行駛在正確航向。

經濟建設的“大主線”

“新的發展理念就是指揮棒,要堅決貫徹。”

2016年是中國“十三五”規劃開局之年,也是中國經濟進入深度調整期和轉型期的關鍵之年。

兵馬未動,規劃先行。黨的十八屆五中全會明確提出牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,構成了中國經濟發展提綱挈領的“大主線”。進入新時期,面對新環境,實現什麼樣的發展,如何實現發展,這道事關中國發展的重點論述題,終于有了全面係統的答案。

對新發展理念的基本內涵和實踐要求,習近平在不同場合的重要講話中多次進行深刻闡述。

——創新是引領發展的第一動力。要著力實施創新驅動發展戰略,抓住了創新,就抓住了牽動經濟社會發展全局的“牛鼻子”。

——協調是持續健康發展的內在要求。下好“十三五”時期發展的全國一盤棋,協調發展是制勝要訣。

——綠色是永續發展的必要條件。像保護眼睛一樣保護生態環境,像對待生命一樣對待生態環境,推動形成綠色發展方式和生活方式。

——開放是國家繁榮發展的必由之路。對外開放是中國的基本國策,中國開放的大門永遠不會關上。

——共享是中國特色社會主義的本質要求。生活在我們偉大祖國和偉大時代的中國人民,共同享有人生出彩的機會。

作為破解當前和今後一個時期發展難題的總答案,五大發展理念各有內涵,同時又是整體,一個不能少,一方都不能偏廢。

2016年伊始,習近平在山城重慶調研時明確要求:“黨的十八屆五中全會提出創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,是針對我國經濟發展進入新常態、世界經濟復蘇低迷開出的藥方。新的發展理念就是指揮棒,要堅決貫徹。”

崇尚創新、注重協調、倡導綠色、厚植開放、推進共享,在新發展理念的指引下,中國經濟的巨輪迎來一幅更加壯美的畫卷。

經濟提質的“大動脈”

“供給側結構性改革拖不得、等不起。”

中國經濟的發展,離不開改革活水的灌溉。把脈中國經濟,就要找準“大動脈”。

黨的十八大以來,在以習近平同志為總書記的黨中央的帶領下,中國經濟尋醫問診逐見成效。2015年11月,在中央財經領導小組第十一次會議上,習近平指出,“在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,著力提高供給體係質量和效率,增強經濟持續增長動力,推動我國社會生產力水平實現整體躍升。”

有失必有得,有破才有立。經濟的提質增效期待供給側結構性改革的持續發力。

2016年1月4日,人民日報刊發一篇專訪“權威人士”的文章《七問供給側結構性改革》,文中,對于“供給側結構性改革”的內涵,“權威人士”給出了清晰解答:“不妨用‘供給側+結構性+改革’這樣一個公式來理解,即從提高供給質量出發,用改革的辦法推進結構調整,矯正要素配置扭曲,擴大有效供給,提高供給結構對需求變化的適應性和靈活性,提高全要素生產率,更好滿足廣大人民群眾的需要,促進經濟社會持續健康發展。”

“供給側結構性改革拖不得、等不起,否則‘病情’會越來越嚴重。”“權威人士”進一步指出。

而在5月9日人民日報刊發的《開局首季問大勢》一文中,“權威人士”談當前中國經濟時,就“供給側結構性改革怎麼推”重點提及了中央財經領導小組第十二次會議上確立的“五個搞清楚”,即搞清楚現狀是什麼,搞清楚方向和目的是什麼,搞清楚到底要幹什麼,搞清楚誰來幹,搞清楚怎麼辦。這明確了供給側結構性改革思路。

諱疾忌醫等不來經濟的健康發展,唯有激濁揚清、自我動刀方能讓經濟煥發新的活力。站在改革攻堅克難的重要歷史節點,習近平躬身篤行,今年兩會以來,先後調研考察安徽、黑龍江、寧夏、河北四省的發展,每到一地都提及“供給側結構性改革”。

4月,在安徽調研時,習近平指出,“在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,是對我國經濟發展思路和工作著力點的重大部署。歸結到一點,就是要進一步解放和發展社會生產力,用新供給引領需求發展,為經濟持續增長培育新動力、打造新引擎。”

“轉方式調結構是苦幹出來的,而不是硬等出來的。要把政策轉化為行動,全力打好攻堅戰。”5月的黑龍江調研中,習近平進一步指出。

7月,習近平在寧夏調研時強調,“推進供給側結構性改革,發達地區要有新作為,欠發達地區也要有新作為。要處理好供給和需求、政府和市場的關係,把發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用有機結合起來。越是欠發達地區,越需要實施創新驅動發展戰略。”

習近平在河北唐山考察工作時則提出希望:全面做好改革發展穩定各項工作,爭取在轉變發展方式、調整經濟結構、推進供給側結構性改革等方面走在前列,使這座英雄城市再創輝煌。

“潮平兩岸闊,風正一帆懸”。在充分調研的基礎上,以習近平同志為總書記的黨中央,運籌帷幄,掌舵大國經濟,開啟全面深化改革的新航程。 (申亞欣 實習生龔儀)

[責任編輯:韓靜]