創新驅動 國運昌隆——寫在全國科技創新大會、兩院院士大會、中國科協“九大”同步召開之際

2016年5月30日,是一個特殊的日子。

這一天,全國科技創新大會、中國科學院和中國工程院院士大會、中國科協第九次全國代表大會同步召開。這場科技界的歷史性聚首,預示著創新中國正在翻開新的篇章。

機遇:創新把世界拉平

他是沒有海外留學背景的副教授,供職的河北科技大學既非985亦非211,但韓春雨帶領團隊發現的NgAgo技術,一經發布便轟動世界,有望成為新一代“基因剪刀”。

在接受記者採訪時,韓春雨指著自己實驗室里的電腦說:“有網絡,世界就是平的。信息扁平化給了研究者更多機會,坐在這間實驗室里和坐在MIT(美國麻省理工學院)的實驗室里沒什麼本質區別。”

韓春雨的故事是創新拉平世界的典型案例。拉平了世界的計算機網絡技術,是上世紀最偉大的創新之一,給人們的生產生活方式帶來了翻天覆地的變化,也給新世紀的科技創新帶來了更多更好的機遇。

當創新帶來技術革命,帶來人類生產方式、生活方式的巨變,國家力量也由此發生興衰演變,世界就有了重新洗牌的可能,後進可能趕超先進,歷史將被帶入全新的時空。

體制機制變革釋放出的活力和創造力,科技進步造就的新產業和新產品,是歷次重大危機後世界經濟走出困境、實現復蘇的根本。從2008年開始的國際金融危機和經濟疲軟,催生了工業4.0、再工業化的呼聲,“互聯網+”、分享經濟、3D打印、智能制造……當網絡與移動結合,當智能和制造聯姻,人類經濟社會面臨一次前所未有的轉型。

從2009年至今,美國先後推出三版《美國國家創新戰略》,歐盟通過《歐洲2020戰略》,日本發布《數字日本創新計劃》……世界列強已集體吹響了向科技革命進軍的創新號角,迫切希望通過創新轉變經濟發展方式的中國又豈能置身局外?正如習近平總書記所指出的,機會稍縱即逝。抓住了就是機遇,抓不住就是挑戰。我們必須增強憂患意識,敏銳把握世界科技創新發展趨勢,緊緊抓住和用好新一輪科技革命和產業變革的機遇,不能等待、不能觀望、不能懈怠。

中共中央、國務院近日印發的《國家創新驅動發展戰略綱要》旗幟鮮明地提出,“創新驅動就是創新成為引領發展的第一動力”。

激烈的國際競爭中,唯創新者進,唯創新者強,唯創新者勝。創新,將促使我們抓住新一輪科技和產業革命正在創造的歷史性機遇,驅動國運昌隆。

積累:創新讓文明復興

機遇,只留給有準備的人。而準備,由豐厚的積累而來。

中國曾是科學發達的文明古國,卻在近代落後挨打,其重要原因就是與歷次科技革命失之交臂,導致科技和國力的雙重羸弱。

新中國成立後,科技創新在經濟社會發展中佔據了越來越重要的位置:

1956年,中共中央召開關于知識分子問題會議,向全國人民發出了“向現代科學進軍”的號召,中國科技工作者奮發圖強,取得了“兩彈一星”等世界矚目的重大科技成就。

1978年,在全國科學大會上,鄧小平深刻指出“科學技術是生產力”,此後進一步明確指出“科學技術是第一生產力”,中國迎來科學的春天。

1995年,在全國科技大會上,以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體明確提出實施科教興國戰略。此後10年間,我國科技事業迅猛發展,在世界高科技領域佔據一席之地。

2006年,中共中央、國務院在北京召開全國科技大會,以胡錦濤同志為總書記的黨中央明確提出提高自主創新能力、建設創新型國家的重大戰略目標。

黨的十八大以來,以習近平同志為總書記的新一代中央領導集體,將“創新驅動發展”定為國家戰略,將創新發展置于五大發展理念之首,我國科技創新事業翻開了新的篇章。

嫦娥攜玉兔奔月,北鬥開始全球組網,天河二號獲世界超算六連冠,高鐵、核電等高端裝備邁出了“走出去”的步伐!

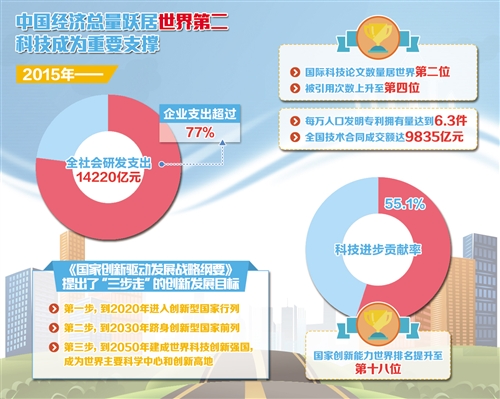

國際科技論文數量穩居世界第二位,被引用次數從2010年的第八位攀升至2015年的第四位,國內專利申請量和授權量已居世界第一和第二。

從“向現代科學進軍”到“科技是第一生產力”,從“科教興國”到“建設創新型國家”再到“創新驅動發展戰略”,中國人通過不斷探索和實踐,走出了一條中國特色自主創新道路。

這60多年矢志不渝的創新歷程,凝聚出一份厚重的傳承和積累。正是這樣的積累,讓我們獲得了參與世界科技創新變革的入場券,讓中華民族的偉大復興成為可以實現的中國夢。

這樣的變化,在那些凝聚和凸顯國力的重大工程中表現得尤為明顯。

46年前,中國第一枚運載火箭長徵一號成功將中國第一顆人造地球衛星“東方紅一號”送入太空,那是中國人在一窮二白基礎上創造的奇跡——舉國體制下,無數精英為一顆衛星竭盡全力,為一枚火箭殫精竭慮。

中國航天人始終堅持技術創新,經過數十年的發展,空間技術能力已經步入世界先進行列。載人航天、探月工程重大專項都取得了重大階段性成果,多顆新型高分辨率衛星讓中國遙感進入亞米級時代,以長徵五號火箭為代表的新一代航天運輸係統即將大幅提升我國進入空間的能力……這些鼓舞人心的成績,正是在過往的積累上做出的,而它們又將成為未來更宏偉計劃的基石。

例如,今年已立項的中國火星探測項目,就計劃在2020年發射首個火星探測器,一步實現繞火星的探測和著陸巡視。繞、落、巡,三步並做一步走,這是一個巨大的挑戰,但也是在探月工程的成功經驗基礎上做出的、確有實現可能的規劃。

厚積才能薄發,數十年如一日的創新積累,正讓我們迎來中華文明復興的榮光。

激變:創新將贏得未來

新中國用67年自主創新的積累,走過了西方發達國家上百年的歷程,這樣的變革堪稱激烈。而在新一輪全球科技革命和產業變革加速演進的今天,可以預知,未來將有更激烈的變革,需要以創新來贏取。

中國著名企業華為,就是這樣一個以創新贏取未來的典范。

近些年來,華為等中國企業屢遭專利壁壘壓制。2013年,蘋果聯手微軟向華為發起專利訴訟,3年間,華為被告了54次!

不久前,人們驚喜地發現,華為已經悄無聲息地完成了逆襲,以專利稱霸的蘋果需要向華為繳納專利費了。國家知識產權局公布的最新許可備案登記信息顯示,去年華為向蘋果許可專利達769件,而蘋果向華為許可專利僅98件。

華為的逆襲來自企業創新實力的不斷提升:一直堅持在研發上大量投入的華為,每年都申請大量專利,截至2015年底,已在全世界范圍內累計獲得授權專利50377件。

華為的反超不是偶然。激變的時代,唯有創新才能發展。

企業如是。阿里巴巴將電子商務做到世界第一,格力空調將家電品類銷售做到世界第一,比亞迪將新能源汽車銷量做到世界第一……這些在世界經濟疲軟的今天仍然逆勢上揚的企業,無一不是以自主創新作為企業的核心發展戰略。

地區如是。鵬城深圳上世紀80年代還是一個小漁村,今天卻已成為“創新之都”,去年深圳PCT國際專利申請量佔全國46.9%,近“半壁江山”!華為、中興、騰訊、大疆、比亞迪、華大基因、大亞灣中微子實驗室等一批人們耳熟能詳的創新型企業和研究機構集聚于此,智能手機、新能源汽車、基因檢測等新興產業在深圳崛起,創新已經成為深圳的生命線和靈魂。深圳正走上創新驅動發展的軌道:“十二五”期間,深圳7大戰略性新興產業年均增長近20%,佔GDP比重從28.2%提高到40%。

國家更如是。當今中國經濟總量躍居世界第二,科技發揮了重要的支撐引領作用。數據顯示,2015年我國科技進步貢獻率達55.1%。目前,我國在移動通信、高速列車、基因測序等部分領域已經從跟隨模倣,走到技術研發與產業化的國際前沿,必須自主規劃未來的創新與發展方向。

中共中央國務院近日印發的《國家創新驅動發展戰略綱要》為我們指出了“三步走”的創新發展目標:第一步,到2020年進入創新型國家行列;第二步,到2030年躋身創新型國家前列;第三步,到2050年建成世界科技創新強國,成為世界主要科學中心和創新高地。

要實現“兩個一百年”的奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢,就必須讓創新成為國家意志和全社會的共同行動,走出一條從人才強、科技強到產業強、經濟強、國家強的發展新路徑。

在這個激烈變化的時代,惟有創新,不斷地創新,才能讓中國從追趕走向超越和引領,才能贏得下一個百年的國運昌隆!(記者 佘惠敏)

[責任編輯:王怡然]