常年致力于兩岸文化交流的余光中老先生希望,兩岸民間專家能多開動腦筋,把利于兩岸和平的好事辦好。

“常有大陸的朋友給我寫信,將‘余’寫成‘餘’,有點自作主張了,因此我認為如果能‘識繁書簡’也很好”

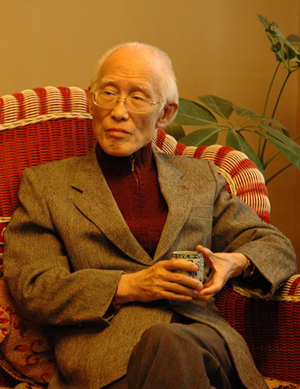

《國際先驅導報》記者方輝發自北京 “我們讚成兩岸專家學者通過民間的方式合作編纂‘中華大辭典’。”6月24日,國務院臺辦發言人范麗青擲地有聲的表態傳至海峽對岸時,已81歲高齡的臺灣著名詩人余光中正在高雄“中山大學”里為學生們授課。

此前,由馬英九提出的“識繁書簡”、兩岸合編“中華大辭典”的提議曾一度在島內引起震動。臺綠營媒體《自由時報》連續發表文章指責“中華大辭典”要將臺灣人“中國化”,而馬英九正是在走兩岸“文化統一”的“急統”路線。

雖然有民進黨人視“中華大辭典”為洪水猛獸,但臺灣主流社會樂見此事成行。27日晚8時,余光中抽出時間接受了《國際先驅導報》的專訪。在他眼中,兩岸合編“中華大辭典”有利于兩岸文化交流,對兩岸的和平發展“有重要意義”。

為兩岸求同存異

《國際先驅導報》:您如何看待“識繁書簡”和兩岸合編“中華大辭典”的主張?

余光中:兩岸能坐下來一起合編“中華大辭典”,又能在“識繁書簡”上達成共識,充分說明兩岸能做到求同存異,為交流創造一切可能的條件。交流多了,敵對就少了,從這個角度講,這樣的主張對兩岸的和平發展很有利。

《國際先驅導報》:在操作性上,難度大嗎?

余光中:在臺灣,本來就有大約100個常用字是簡化字,比如臺灣的“灣”字,繁體字的點太多了。對我個人而言,我平常都會看對照表,使用簡體字,但臺灣社會還是以繁體字為主,我給報社寫文章的時候也用的繁體字。

但在操作性上,“識繁書簡”能不能順利實現還不好說。據我所知,這個提議出來後,在臺灣的震動是很大的,不同的人有不同的觀點。“中華大辭典”也是一樣,如果能實現當然是好事,因為不同的地域,漢語詞匯的演變也不一樣,如果能把不同的表述方式同時陳列出來是最好的。不過這件事情做起來可能不是那麼容易,規模可能很大,還要專家們多動腦筋了。

政治原因不應阻隔文化交流

《國際先驅導報》:現在兩岸在語言文字的使用上存在哪些差異,對現實交往是否有影響?造成這種現象的原因是什麼?

余光中:兩岸在語言文字使用上的差異是比較大的,60年來,兩岸所走的路不一樣,學習的對象也不一樣,思維方式都受到不同程度的影響。比如,大陸稱妻子為“愛人”,這在臺灣就很難被接受,我們還是習慣用“太太”相稱。另外,有一些原來的詞語隨著時間的推移發生了變化,但兩岸變化的趨勢不一樣,如“考量”、“願景”之類的詞,都是從臺灣傳到大陸的。

還有一些簡稱,如在大陸考研究生簡稱為“考研”,但在臺灣是沒有人能聽懂它的。我一直覺得兩岸在語言文字上的差別,就如同英語在美國和英國的差異,但美英是因為地域的差別產生的,兩岸則是因為政治原因阻隔了交流,導致今天較大的差別。

《國際先驅導報》:您怎麼評價簡體字?

余光中:簡體字在書寫起來確實容易多了,將一些很復雜的繁體字簡化也有道理。不過,我自己也感觸到一個問題,就是一些大陸人對繁體字的認知很少,常有大陸的朋友給我寫信,將“余”寫成“餘”,有點自作主張了,因此我認為如果能“識繁書簡”也很好。

“文化統一”不如“認同”

《國際先驅導報》:現在綠營人士極力反對簡體字,對“中華大辭典”也不讚同,您怎麼看待這種現象?

余光中:我覺得“臺獨”人士處于一種很矛盾的境地,在陳水扁的8年里,他們不遺余力地推行“去中國化”、修改教科書、給建築改名等等,但他們無法從文字上去除中國因素,臺灣文化和閩南文化很接近,這一點是不能否認的。

現在民進黨反對簡體字,認為堅守繁體字就是堅持了臺灣的“主權”。但實際上他們大錯特錯了,要知道繁體字是最中國的文化元素,簡體字的歷史遠沒有繁體字長。“臺獨”勢力極力去“中國化”,卻要堅持最中國的東西,實在讓人啼笑皆非。不過現實也決定了民進黨必須要保繁體字,因為臺灣沒有自己的土著文字,不用漢字就沒字可用了,現造來不及,民眾也不答應。

《國際先驅導報》:您認為現在兩岸的文化交流處于一個什麼階段?兩岸是否存在“文化統一”的問題?

余光中:2005年之後,兩岸的經貿交流多了,文化交流相對滯後一些,民間學者的互訪比較多,到目前為止我在大陸出了30多本書,也有很多大陸的作品進入臺灣。不過總體來說,交流得比較零散,兩岸還缺乏係統的交流,不過今年7月的國共論壇主打文化,我想會是個好的開始。

至于兩岸“文化統一”,這是個很復雜的問題,兩岸的文化本來就同源同種,在基本層面是一樣的,兩岸文化不存在實質意義上的分裂。但兩岸分治這麼長時間,現在兩岸迫切需要文化上的交流,在沒有太大交流障礙的情況下,強調“文化認同”會好些,我們需要文化認同來增進人們的親近感。