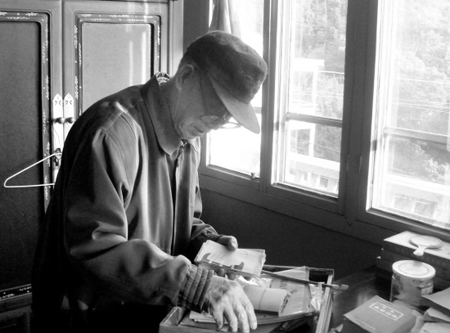

孫秀康珍藏老照片。

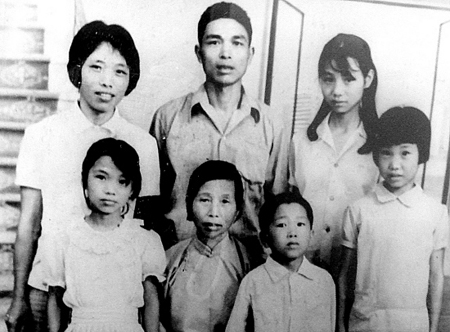

劉有能收到家人的照片。

繞地一周 只須兩天 跨越海峽 卻要整整三十八年 不是人人 都能有兩個三十八年 多少人用了半生的時間 才跨過海峽這道天險……

海峽的水 是深?是淺? 臉上的淚 是苦?是甜?三十八年 是長?是短?眼前的事 是假?是真?離家的時候 還是青春年少 回家的時候 已是風燭殘年 但願不必再等 三十八年 兩岸才能攜手 海峽才現歡顏。 ——適民先生 《三十八年》

這首詩是詩人適民先生 1987年12月12日創作的。當時正值寶島臺灣開放民眾到祖國大陸探親訪友不久。大時代的劇變,帶來多少悲歡離合,多少酸甜苦辣,這其中,有多少等待、絕望、期盼……祖籍廣東的適民先生,用這些簡潔的詩句,抒寫著那個特殊時代特殊人群的鄉愁。

這種經歷,一群“臺灣老兵”的感觸最為深刻——1950年前後,國民黨軍隊撤離大陸。沒想到,很多人這一去,就跟家人遠隔天涯,有的數十年後才重聚首,有的卻再也沒能見上面。在我省,這樣的老兵大多來自舟山、衢州、臺州等地。據舟山市臺辦統計,僅舟山一地,當年去臺老兵多達13521人,目前,有356名臺胞在舟山定居。

今年是首批臺胞返鄉20周年。日前,記者趕赴舟山定海、登步以及衢州江山等地,尋訪上世紀80年代返鄉的臺胞,聽他們講述當年的故事。

孫秀康,86歲,1987年返鄉

沒有錢 借錢也要回來

舟山市普陀區登步鄉是個海島鄉鎮,距離沈家門漁港5.5海里,陸域面積14.46平方公里。當年,就在這里,160多人隨國民黨部隊去了臺灣。家住登步鄉登步村383號、今年86歲的孫秀康老人就是其中之一。我們剛到村委會,老人來領著我們往他家里走的時候,步伐堅定而穩健。他笑著說,1987年,第一次回來探親,也是自己這樣找回來的呢!如今,家鄉早已發生了翻天覆地的變化。在他的新房里,老人慢慢打開了關于那段歲月的記憶。

“只聽見‘葌鏜’一聲,船開始動了!大家拼命往外擠,可當兵的拿槍死死地守著不讓出去。‘我要回家!娘啊’……不知道誰叫了一聲,頓時,船艙里哭聲一片……”半個多世紀前的這一幕,永遠刻在了孫秀康的心上。

1950年,年僅29歲的孫秀康,被撤離大陸的國民黨部隊“抓壯丁”抓到臺灣去了。走的時候,家里留下了4歲的兒子和2歲的女兒。“什麼話也來不及說,就這樣離開家了。當時同村一起被抓走的還有許多人。你想想,家里有妻兒父母的,誰願意走?”孫秀康說。

到臺灣以後,孫秀康到51歲才退伍。“在臺灣雖然也有不少老鄉,但是我的親人卻在海峽的那一頭,怎麼能不想呢!做夢都盼著能回去。”關于那段日子,老人的記憶已經有些模糊,唯一印象深刻的是,濃烈的思鄉之情,每天都沒有斷過。

家還在不在?兒子、女兒怎麼樣了?不能回家,就只有寫信了。1982年左右,他偷偷地跟家里聯係起來。當時不通郵,信要托人先從臺灣帶到香港,然後從香港寄到大陸。說起來,寫信也是很曲折,往往都是一封信要套好幾個信封,每到一個地點,就要抽掉外面的一層信封才知道真正的目的地。當時,香港有人收費代辦這樣的服務,盡管很貴,但大家特別想知道家里的情況,也只能這樣了。怕家人收不到信,他的第一封信寫得很短,只告訴家里人自己在臺灣身體都好,不知道家里還有哪些人在?

一晃幾個月過去了,家里的信才輾轉到了孫秀康手里。這封信讓他又喜又悲:喜的是,家還在,女兒已經成家立業,也有好幾個孩子了;悲的是,走後第4年,兒子就夭折了。

知道家里還有人,落葉歸根的想法就更強烈了。1987年,大概是10月份的一天,他突然從報紙上看到,允許臺灣居民到大陸探親了!“當時那個興奮啊,一整夜沒睡覺,第二天一早就出去打聽了。“當時,幾個老鄉還在商量,沒有錢回去怎麼辦。我反正是想得很清楚了,沒有錢,借錢也要回去!”老人說,這是他到臺灣以後,最開心的一天。

終于可以回家了。

從臺灣到香港,香港飛上海,上海坐船到沈家門,然後再到登步。家,一步步近了。離開38年之後,再回到家鄉,是什麼樣的心情?老人說,“近鄉情更怯”,就是這樣的感覺。“到了登步之後,我一路慢慢走。村里的變化不是特別大,但是陸陸續續有新房子蓋起來了,我們家原先的平房也成了樓房,我一下就找到自己家了。在家門口,我一眼就看到了女兒,快40年不見了,外孫女比當年我走的時候的女兒還要大,那時的心情特別復雜,感覺像是在做夢一樣,心里不停地想,回來了,終于回來了,真的回來了。”

後來,我們問孫秀康老人:“這麼多年了,你還記得回家的路嗎?”他很認真地回答:“家怎麼會找不到?走得再遠,走得再久,回家的路怎麼會不認識?和家人在一起的生活,是什麼都換不來的。”

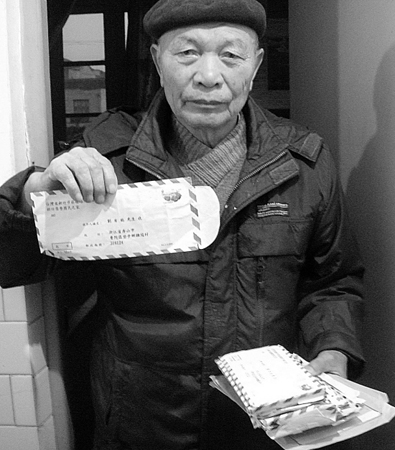

劉有能展示當年的信封。

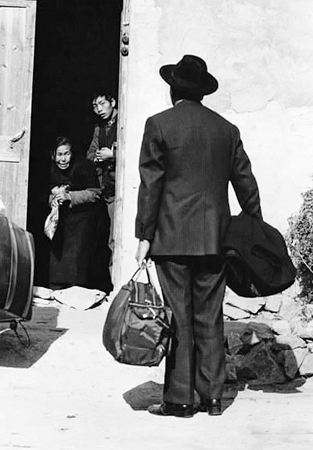

朱文利,80歲,1985年借道回鄉

借道旅遊“逃” 回家鄉

朱文利老人是定海人,1950年在村外的西碼頭被“抓壯丁”到了臺灣。當時,村里有700多人就這樣被帶到了臺灣。他說,思鄉的情緒,從他到臺灣的第一天起,就一直縈繞在他的腦海中。老人說一口地道的舟山話,聊天的時候,好幾次,老人都停下來問我,聽不聽得懂他的話,“在臺灣這麼多年,但鄉音是永遠也改不了的。”老人對這一點很自豪。

1985年,一次跟老鄉閒聊時,他聽說已經有老兵從臺灣輾轉回大陸了。聽到這個消息,他馬上想起了自己有個表弟在美國,為什麼不借道回家呢?“那個時候我已經退休了,于是提出要到美國去旅遊。這個計劃很快就被批準了。其實我根本就不想去美國,只想通過第三地回家去看看。”

跟著旅行社,第一站到了泰國,在那邊待了幾天,又轉到了香港。在香港,他想方設法聯係上了一家大陸旅行社,並順利地跟著他們來到廣州。“幾十年啊,本以為這把老骨頭要扔在外面了,沒想到還能重新踏上這片土地。”那個時候他已經很焦急了,恨不得馬上飛到家,可是因為沒有到上海的航班,他在廣州又留了好幾天。

好不容易,到了定海。回來的時候,他特意帶了電視機、自行車、縫紉機一大堆禮品,到村口時,路還沒修好,大車開不進,他記得當時是臺胞接待站的工作人員幫著把東西運回家的,他自己就三步並兩步,一路快步走回去的。通過之前的書信聯係,他知道兒子當上了大隊的黨支部書記,孫子、外孫也很大了。走著走著,路上碰到了來接他的兒子了!“走的時候他才7歲,現在都已經是好幾個孩子的爸爸了,我一眼就認出了他!看見他的時候,我忍不住哭了。”老人笑著說,這是高興的眼淚。

經過這一次,他是下定決心要回來了。他說,在去臺灣前他讀過點書,會寫字,如果一直留在臺灣的話,說不定還可以有發展。不過他不想這些,不管怎麼樣,他都要回來。家鄉這邊也特別照顧,有什麼困難都幫他解決。通過臺灣的朋友,他重新拿到了入臺證,到臺灣去處理回家鄉的事情。到1992年左右,處理完所有事情,他就正式回來定居。回來之後,政府特別重視臺胞,他本人還當選過兩屆區人大代表。回來之後,他也不忘記在臺灣的朋友們,常給他們寫信,告訴他們:“我在這里定居了,大陸這邊很好。如果你是個不忘家的人,回來看看吧。”後來,有40多個人聽了他的建議陸續回來呢。

劉有能,81歲,1987年11月返鄉

碼頭上

捧著照片認親人

劉有能老人的家在舟山登步鄉雞冠村,今年81歲的他依舊精神矍鑠。遙想當年,說到動情處,老人幾次提高聲調。

1950年的一天,劉有能剛剛從海里打漁回來,家里突然來了幾個國民黨的官兵,說是部隊要撤退,男勞力一律要徵去當民夫。經這麼一嚇唬,劉有能和兩個哥哥就一起糊里糊涂地跟著國民黨部隊走了。一直到坐上船,他們才知道,這是要去當兵。“我們是打漁的,哪里會當什麼兵啊,什麼都不懂。”劉有能找到部隊的一名軍官,說不想當兵,想回家。不料那名軍官把眼睛一瞪:“上了船,你們就永遠也別想回去了!”

在臺灣當了7年半的兵,然後就是當醫院的倉庫保管員、學校的技工。隨著年紀的增大,對家也越來越想念,經常一覺醒過來,枕頭都被眼淚浸濕了。可是當時的政策不允許,大家也不敢。實在想得不行了,就開始寫信跟家里聯係,“我寫了一封信回去問:家里還有沒有人?過了幾個月,家里給我寄了一張合影過來,老婆、兒子、兒媳、4個孩子……”家的味道讓他的心底重新燃起了希望。他把照片拿去重新放大了一張,每天看,有時候看著看著就掉起眼淚來:要到什麼時候,才能回到自己的家呢?

1987年的一天,他正在休息時突然聽到電臺里說大家可以回大陸探親了!他馬上就開始準備,把所有的積蓄都拿了出來,準備買機票回家。劉有能說,等待被“批準”的那些天,是這輩子最漫長的。那些天里,他什麼事情都想不了,一心想著哪一天能回到家。

“那天總算等到了通知,說是可以回家了。”劉有能帶上照片,馬上就往機場趕。

到了上海虹橋機場,就已經有上海臺胞站的同志在接了。“對方告訴我說,這次回來的臺胞挺多的,為了好認點,讓我把帽子折邊,手臂上還綁著一塊白毛巾。”劉有能說。

“有能回來了!”坐船往登步趕的時候,有人認出他是雞冠村的人,連忙給他家里人帶信說他回來了。船靠岸時,一眼望去,碼頭上都是人。他拿著照片一個個對過去,很快就找到了自己的親人:妻子、兒子、兒媳、孫女……一家老小來了7個人。“差不多!”他剛一開口說話,眼淚就已經流下來了,一家人也哭成一團。“走的時候,兒子才兩歲,回來的時候,孫女都歡蹦亂跳的了。抱著比我高一頭的兒子,我痛痛快快哭了一場。”老人說,這一幕,也讓圍在碼頭的人們感嘆不已。

新聞背景

1949年之後,海峽兩岸同胞處于長期的隔絕狀態,人員往來和通郵、通航、通商全部中斷。為打破這種人為的隔絕,大陸方面進行了不懈的努力。1979年元旦,全國人大常委會發布《告臺灣同胞書》,明確提出兩岸盡快實現通航通郵,以利雙方同胞直接接觸,互通信息,探親訪友,旅遊參觀,進行學術、文化、體育、公益觀摩和經濟交流。此後,繞道回大陸探親的臺胞逐漸增多。

1987年10月,臺灣當局決定開放臺灣同胞赴大陸探親,受到大陸方面的歡迎。

1987年11月3日,首批從臺灣返鄉探親的21位同胞從香港大角咀碼頭登上開往廈門的“鼓浪嶼”號客輪。長達38年之久的兩岸同胞隔絕狀態終于被打破。

據統計,1950年前後,隨國民黨去臺的軍政人員約有200萬。解放初,浙江去臺人數約20多萬,被國民黨徵兵的大多集中在舟山、江山、臺州等地,其中江山有4326人,舟山當年去臺灣老兵多達13521人,目前,有356名臺胞在舟山定居。全省有臺屬約52萬人。本報通訊員 周曉剛 徐安華 本報記者 劉焜 陳欣 本版攝影 林雲龍 唐光峰