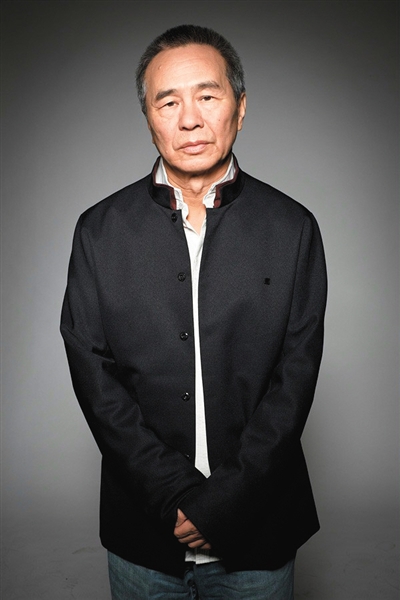

百年中國電影史,優秀導演多如繁星,但時至今日,綜合生涯所有作品的表現,在藝術成就方面,極少能有與侯孝賢比肩的。在《刺客聶隱娘》之前他沉寂了近十年,卻在接近古稀之年得到了戛納的最佳導演,而他自己對獎項的看法一如當年,毫不在意。一直以來,影迷們對侯孝賢的印象,多是一位面容愁苦的智者、那個擅長拍沉悶文藝片的倔老頭,而在皮囊與作品之外,他依然是那個曾經熱血的眷村少年,即使現在在領獎臺上,也直言不諱“錢不好找”,真誠坦蕩才是他最真實的一面,還有我們曾在採訪中所目睹的,那些星星點點的可愛基因。

其人

從“阿孝咕”到侯孝賢

侯孝賢,這名字聽起來更像是電影大師,而阿孝咕這個小名卻更真實更生活化,也是對侯孝賢影響最深的一段時光。在半自傳體電影《童年往事》中,他對阿孝咕的回憶毫不掩飾,幹脆連主人公也用了這個名字。

出生在廣東省梅州市的阿孝咕,在4個月時,就隨父親舉家遷往臺灣花蓮,直至當兵前,他都在這里的眷村度過。父親、母親、祖母,相繼在他12歲、17歲、18歲時去世,死亡和漂泊感就像是一顆種子,在他的作品中生根發芽,始終彌漫著對宿命和時間的無力感。

19歲那年,參加大專聯考失利的他入伍服兵役。曾在接受新京報採訪時表示,服兵役在他看來是個成人儀式,“我的想法就是通過這樣一個契機和過去一刀兩斷,同時也開始思考將來做什麼”,他想到了電影,“感覺這個職業很熱鬧,可以混一下,也可能有自己發揮的地方。”看到很多影視界名人都是出身國立藝專,于是他在服完三年兵役後去那里念了影劇專科,他說,“我有關電影的啟蒙教育都是在這里完成的”。但在畢業後有將近九個月時間都在做電腦推銷員,直至1973年,被學校推薦到《心有千千結》劇組擔任場記,從此師從李行導演,從導演助理、編劇慢慢積累經驗。

1981年,他的導演處女作《就是溜溜的她》誕生,風格顯著的長鏡頭成為他的標簽,1983年《兒子的大玩偶》引領臺灣新電影浪潮,1985年《童年往事》獲第37屆柏林電影節國際影評人獎,1989年《悲情城市》獲第46屆威尼斯國際電影節金獅獎,也是第一部取得該獎項的華語電影……

自此,曾經的眷村少年阿孝咕有了第二個叫得更響的名字,侯孝賢導演。