偶遇胡德夫:水,永遠懷念流過的地方

來源:中國臺灣網

2018年06月04日 09:38:00A

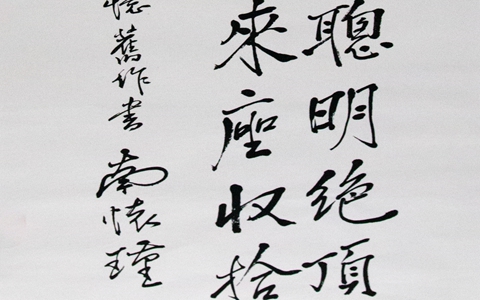

本文作者與胡德夫先生(左)合影。(圖片由本文作者提供。)

遇見胡德夫先生,是一個意外的驚喜。

那天,我們從臺東多良車站上方的向陽薪傳木工坊出來,到海邊的愛琴海餐廳用餐,德夫先生陪著家人及親友就在我們的鄰桌。同行者中有不久前在央視《經典蚑流傳》中聽過德夫先生天籟般思鄉之音的,紛紛擁上去與德夫先生握手留影。

胡德夫先生被譽為“臺灣民歌之父”,又稱“臺灣少數民族歌謠之父”。他演唱的臺灣少數民族歌謠,淳厚的嗓音從他寬闊的胸膛迸出,猶如祖先在高山森林中奔跑吶喊。1973年,胡德夫先生在臺北舉辦了臺灣音樂史上第一個個人演唱會。

胡德夫先生是一個天才的歌者,也是臺灣少數民族權益的保護者。1980年代,他與有“臺灣的荷馬”之稱的臺灣少數民族盲人詩人莫那能一起成立了“臺灣少數民族權利促進會”,為爭取、維護臺灣少數民族的權益奔走呼喚。1984年6月20日,臺北近郊的海山煤礦爆炸,造成大多數為阿美族的72名礦工死亡。莫那能悲憤萬分,創作了《為什麼》《黑白》《來自地底的控訴》等詩作,控訴少數民族所受到的不公平待遇。胡德夫為《為什麼》譜曲演唱。這兩個來自臺東大武山的少數民族的兒子,並肩為族人的權利而吶喊。

莫那能是排灣族的兒子,他的祖先曾在1874年日本第一次侵略臺灣的“牡丹社事件”中奮勇抗擊日本侵略者,抗爭失敗後,族人被迫遷移到大武山下濱臨太平洋的阿魯威部落。胡德夫先生的父親是卑南族人、母親是排灣族人,他自稱“卑排族”。這兩個流著排灣族血液的漢子,從臺東來到臺北,但都市的喧囂沒有遮蔽掉太武山和太平洋灌注給他們的靈魂。莫那能的詩敘述了排灣族的悲傷,表現了族人與現實世界的抗爭。胡德夫的歌,把臺灣少數民族的不屈命運傳遞到了世界。

排灣族人自詡“百步蛇的後代”,他們勇敢而富有反抗精神。但在臺灣近代百多年來的歷史變遷中,他們的力量就顯得緲小而微弱了。他們曾奮起抗擊日本侵略者,失敗而被屠殺。他們與殖民者抗爭,但最終失去土地和山林。他們被殖民者當作動物一樣放到國際博覽會供人參觀。他們受到皇民教育,青年被強徵送上侵略者的戰場而失去生命。直至現在,他們中還有被收買,成為欺壓族人的幫兇。有的甚至成為“臺獨”的同路人。

然而,莫那能、胡德夫自終守住心中的正義。莫那能持續批判揭露民進黨的“臺獨”本質,期盼兩岸早日統一。胡德夫先生更是兩岸奔走,用歌聲嘔歌博大的中華文化,演繹鄉愁,呼喚對統一的向往。

相對于莫那能、胡德夫們對中國文化的認同,臺灣地區領導人蔡英文這個福建移民後代對“臺灣價值”的解析就顯得令人可笑了。蔡英文放棄祖先的文化國族認同,千里迢迢地到南太平洋島國展開“尋親之旅”,其目的乃“司馬昭之心,路人皆知”。蔡英文妄圖用所謂臺灣少數民族才是臺灣最早的主人,而這個主人來自南太平洋,來否定臺灣自古就是中國一部分的事實。所以包括排灣族人在內的臺灣少數民族就得跟著蔡英文到南太島國找祖先了。

其實,對臺灣少數民族來講,祖先都是大地的精靈,就象排灣族人一樣,百步蛇才是他們崇拜的信仰。蔡英文不遠千里給他們找同宗,乃是一個可笑的事,它只是島內甚嘯塵上的“去中國化”中的一個插曲而已。

蔡英文民進黨當局不遺余力地“去中國化”,能成功嗎?

那天在多良車站的向陽薪傳木工坊,那位排灣族小妹給我們介紹為什麼越來越多的排灣族青年回到大武山,來到向陽薪傳木工坊。這個當年“八八”風災的重創之地,遠離都市,沒有高薪。“因為,”她說,“我們排灣族諺語說,水永遠留戀走過的地方。”這片背靠大山,面向太平洋的土地是他們的故鄉。

是的,水永遠留戀它走過的地方。當臺灣少數民族逐水草抓水鹿的時候,是漢人教會了他們農耕文化,是鄭成功最早把中原的統治治理帶到臺灣,他們在龍旗飄飄下生活了兩百多年,臺灣之水早已融入中華文化之中。排灣族小妹的話,使我更理解了莫那能胡德夫們,蔡英文民進黨妄圖通過“去中國化”而達到“臺獨”目標,那才是癡心妄想。

只是,蔡英文民進黨能聽得進去這些真正的“臺灣之聲”嗎?(中國臺灣網特約作者:且十)

(本文為網友來稿,不代表中國臺灣網觀點)

責任編輯:趙靜

相關推薦

-

離開中國文化,臺灣還能飄到何處

03月21日 -

離開祖國的懷抱,無法成就臺灣的自豪

03月05日 -

美國的自私,臺灣的惡夢

02月09日 -

何為“臺灣價值”?去看看臺南學甲海邊的白礁亭吧

02月01日