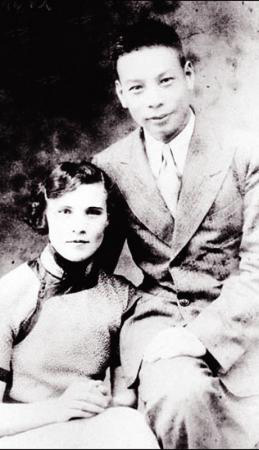

蔣經國及其俄裔妻子蔣方良。

宋美齡和蔣方良閒話家常。

2004年12月15日中午,蔣經國夫人蔣方良在臺北辭世,這位遠嫁到“中國第一家庭”的俄羅斯女子,從故國到大陸、再到臺灣,在喧囂的大時代低調地走過了寂寞的一生。在辭別這個世界時,蔣方良顯得非常平靜。

英雄救美締良緣 從此異鄉作故鄉

1934年,在蘇聯烏拉山區,一名來自白俄羅斯的十七歲女工芬娜,結識遠從中國前來的蔣經國,這段異國戀情,使少女改名“蔣方良”,從而也改變了一生。

蔣方良原名芬娜·伊芭奇娃·瓦哈李娃(Faina Epatcheva Vahaleva),是鐵路工人的孤女,與姐姐同住,相依為命。自技術學校畢業之後,被派往烏拉山區的重型機器廠。1934年春,與任職副廠長的尼古拉·伊利札洛夫結識。尼古拉也就是蔣經國的俄文名字。

關于蔣經國與蔣方良認識的經過,人們演繹出不同的版本。在人們的流傳中,這段異域情緣除了顯得非常羅曼蒂克,還帶給人一種迷離的神秘感。

一種說法是“英雄救美人”。據說蔣經國有天晚上加班到十一點多,夜間趕回宿舍的路上,看到一個粗壯大漢擋住一位青年女子的道路,這位名叫“芬娜”的青年女子便是後來的蔣方良。蔣經國個頭不高,大漢見他走過來,不以為意,不料蔣經國奮力相搏,幾拳便把大漢打倒在地。在這樣一個寒冷的夜晚,芬娜暗暗喜歡上這個名叫“尼古拉”的中國青年。

另一種說法則恰好相反,換言之,這種說法可稱為“美人救英雄”。蔣經國在流放西伯利亞阿爾泰金礦的路途上,饑寒交迫,病倒在一個名叫“塔哈”的小站上。小站久不通車,白雪茫茫,人跡罕至。這一天,芬娜從斯夫洛斯克的工人技術學校放寒假歸來,經過小站時,尋找遮風擋雪之處。剛進入燒水房,便發現了縮在亂草堆里的“尼古拉”。芬娜從厚厚的雪中扒出木柴,點燃爐火,燒開水給病人喝,又將自己的黑面包拿出給病人吃。她靜靜地傾聽尼古拉敘述自己的坎坷經歷,心中涌上來對這個東方青年的好感。此後,當兩人再次相遇在烏拉爾重型機械廠時,便雙雙墜入愛河。

1935年春天,蔣經國與蔣方良在烏拉爾重型機械廠的工人俱樂部舉行了婚禮,在荒涼的西伯利亞建立起溫暖的家庭,一年後,兩人愛情的結晶、中俄混血兒愛倫(蔣孝文)來到這個世界上,為家庭平添許多樂趣。

冷暖歲月中的“第一家庭”生活

1937年4月,芬娜的人生更有了轉變,她遠離故鄉,和蔣經國回到了中國。蔣經國給她起名“方良”。不僅如此,她必須適應中國的風俗習慣,並且要適應丈夫的“太子”身分所帶來的種種變化。

從正式進入蔣家的那天起,蔣方良便有意無意地對中國傳統婦女產生了精神上的認同,在這種認同感的指引下,蔣方良努力以中國傳統婦女的美德來塑造自己在蔣家的形象。沒跟丈夫來中國以前,生活上雖然不奢華,卻很自由;西伯利亞雖然寒冷,卻是生身之地。而今,遠離家鄉,故國只能出現在夢境中,置身在一個關係復雜、禮數繁多的大家庭,必須做事謹慎,說話小心,蔣方良將過去深埋在心。昔日的芬娜留在了故國,今日的蔣方良生活在公婆和丈夫的身後,低調而富于忍耐精神。

晚年喪夫喪子孤獨淒涼

後來,兒女長大各自成家,官邸內只剩兩老彼此扶持。蔣方良的日子寂寞、孤獨,但總還有個老伴可依靠。而這惟一的依靠,也隨著蔣經國和三個兒子相繼去世,逐漸消失得無影無蹤。

誰也沒想到,蔣方良兒女成群,老來竟會飽嘗孤寂和淒涼。1988年蔣經國去世後,短短8年內,蔣方良的三個兒子一個接著一個病逝,這是她生命中的椎心之痛。

本來就已經沒有聲音的日子,隨著孩子不斷離世,更加寂靜。蔣方良變得不言不語也不再哭泣。據這幾年到過蔣家的人說,蔣方良經常一個人癡癡地凝望著蔣經國和四個孩子的照片,一看就是大半天,那臉上無助的神情,看了令人心酸。

[責任編輯:楊笑]