4月25日,教育部會同國家發改委,給各地教育部門發出了一則通知:做好2016年普通高等教育招生計劃編制和管理工作。這份通知有4個附件:一,2016年各地、各部門普通高等教育招生計劃;二,2016年“支援中西部地區招生協作計劃”實施方案;三,2016年部分地區跨省生源計劃調控方案;四,2016年分學校普通高等教育招生計劃報送表式。

其中的第三個表格,引發了湖北、江蘇等地家長們的憤怒。

事件

我們先試著厘清事情的經過,也試著厘清教育部門的邏輯。

按照教育部的這份計劃,12個省區市要進行“生源計劃調出”,10個省區進行“生源計劃調入”。生源計劃調出,就意味著本省的省屬高校在招生時,要在生源調入省份投放更多的名額。

調出的是:河北、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、湖北、陜西、青海;調入的是:山西、江西、河南、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、雲南、西藏。

在調出計劃中,最多的是湖北、江蘇兩省,分別是4萬個和3.8萬個。

為什麼會這麼做?

邏輯

教育部、江蘇和湖北兩省的教育廳已經分別出來回應過這件事。其邏輯歸結起來就是:調出生源計劃的名額,是因為這些省份的高等教育資源豐富、升學壓力較小,因此,為了縮小一些錄取率低的省份同全國平均水準的差距,就需要進行調撥。

換句話說,這一調撥,是一種“平衡”:平衡各地的高考“壓力”。在教育部門看來,這種壓力主要體現在“錄取率”上。

去年全國的錄取率是多少?74.3%(包括本科和專科)。其中,各地則有高有低。比如2015年,山西的整體錄取率是77%,江蘇則是88.8%,湖北87%,有些地方也可以達到90%以上。

教育部此次舉動的主要遵照,是2014年國務院的一份促進教育公平的意見,該意見指出,到2017年,爭取全國錄取率最低的地方,也跟全國平均水準之差不超過3個百分點。而在2010年,錄取率最低省份與全國平均水平的差距達到15.3個百分點。

現在,每個省份的教育資源基本是固定的;要提高某個省份的錄取率,最簡單的方法就是讓其他省份的高校招更多本省的人。而那些報考人員減少的省份,即使拿出一些名額,也可以保持錄取率相對恆定。這應該就是教育部門此舉的基本邏輯。簡單說,就是“損有余,補不足”。

比如我們看到,被拿掉4萬名額的湖北,從2013年到現在,報名考生下降了8.8萬,今年比去年少了1.8萬;同期,江蘇則減少了9.1萬考生,今年比去年下降了3.3萬。

這也就是為什麼兩地的教育部門在回應社會關切時說,即使名額拿掉了,也不會降低錄取率的基本邏輯。

但這個邏輯遇到了兩個問題。

矛盾

第一個問題,是教育部門的邏輯和家長的邏輯,是兩套邏輯。

首先,“損有余,補不足”,是在全國范圍內說的;但就每個當事的省份來說,家長都不覺得自己“有余”。

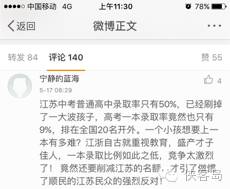

比如江蘇這樣的高考大省,大家本來已經覺得很難了,從小學開始拼到中學,各種奧賽、補習班、學區房,你現在又來這麼一出?類似的心聲可以推到很多地方:河南說,誰敢跟我比考生多?河北說,你們知道全省唯一的211在天津的感受嗎?山東說,我就笑笑不說話;廣東說,誒我們看起來學校很多啊為什麼一本錄取率只有百分之5點多……

其次再退一步講,這些地方報名人數下降,本身就說明了計劃生育執行得好啊。如果名額不變,本來是享受政策紅利的時刻(人少了但照的人數不變錄取率自然上升),但現在又人為加上了一道難關(相對于錄取率不變,自然是錄取率上升更好)。

同時,雖然錄取率看上去很多地方都接近90%甚至超過,但是大家關心的還是優質的資源:本科乃至一本。在這一數據上,各地差異極大。看看下表就知道:

高的如北京,本科錄取率達到71.8%;而同期的廣東、山東,還不到40%。如果看看一本的錄取率,差異就更大了:

可以看出,湖北、江蘇兩省的統招錄取率與本科錄取率雖然很漂亮,但一本錄取率卻並不樂觀。湖北的一本升學率並不算高,江蘇更是全國倒數——甚至還不如生源調入省雲南。而我們知道,這兩個省份的省屬高校中,有不少在本省以一本批次招生。如果這些省屬大學減少了在本省的招生名額,那麼本省考生想考一本不是更難了嗎?

當我們描述一個省高考有多“難”時,常常會說“同樣水平的考生,在這里只能上二本,在XX省卻能上一本。”這種說法其實就是在描述此地一本錄取率太低。江蘇的一本錄取率已經差不多是全國倒數了,當家長意識到生源調配政策可能會進一步降低一本錄取率時,他們能忍麼?

不僅不能忍,而且你出來怎麼保證,家長們都不會放心。

而更加深刻的矛盾在于,教育部門的邏輯,存在不自洽的地方。

反例

直截了當地說吧,這個不自洽的反例只需要一個就夠了:北京。

事實上,從2006年到現在的10年間,北京的高考報名人數已經從12萬銳減了一半,今年還比去年少了6000人;但超過70%的本科錄取率、接近25%的一本錄取率,兩個最關鍵指標都傲視全國。

某種程度上,這可以理解——畢竟全國最優秀的教育資源都集中在北京。但同樣富集資源的上海、陜西、天津、湖北、江蘇、廣東等地,都在此次計劃中或調入、或調出,都有不同程度的“出血”。而坐在這一鏈條頂端的北京,卻是巋然不動。也難怪有網友表示,這種計劃調撥,幾乎是在捏“軟柿子”。

所以,大家只是因為此次的政策在反彈嗎?只是維護自己孩子的利益?是,但也不全是。更多的時候,大家在宣泄的是“積怨”——基于教育資源、錄取名額分配不公平的積怨。

公平

事實上,類似的名額調撥,往年每年都在進行,因為要保證各地的錄取成功——在很多錄取率高的地方,省屬的專科類學校經常是錄不滿的,甚至有公立和民營的三批、專科類學校遇到了生存危機。

教育公平是個非常難解的問題。在古代,朱元璋也因為一張考卷下江浙狀元壟斷而大怒,設立了南北榜;到今天,這種情形依然沒有太多改變。中西部省份教育資源缺乏、基礎教育水平確實不如東部地區,甚至連教育投入都沒法比:

在這樣一個地區差異極大的國家,教育公平只能是一種相對的、動態的公平,而不可能是一種完全的公平。因此,向中西部地區傾斜,大家是可以理解的;讓一些招不滿學生的學校招到學生,也可以說得過去;但如果一些地方本身資源富集、經濟發達同時又佔有著明顯的優勢,那麼這種不公平造成的觀感,就會抵消很多其他地方朝向公平的努力。

不患寡而患不均,損有余而補不足,前提就是從真正的“有余”開始。否則,就會寬嚴皆誤,很難服眾。

[責任編輯:李瑞艷]