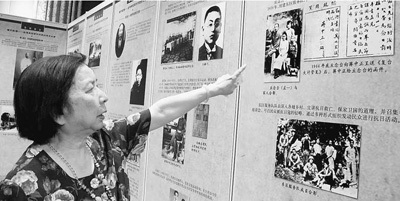

臺灣抗日志士丘念臺的侄女丘秀芷在展覽上看到伯父的照片。本報記者 孫立極攝

120年的滄桑歷史、風雲畫卷,盡現觀眾面前——作為全國臺聯紀念臺灣光復70周年的重要活動之一,“臺胞愛國歷史的證言和證物——甲午·乙未120周年圖片展”6月9日在北京臺灣會館揭開帷幕。

展覽分8個部分,開篇“血脈相連——統一的兩岸文教制度”,以科舉制度為例介紹了中華文化傳統傳入臺灣。1666年,臺灣第一座孔廟在臺南建成,成為“全臺首學”。不久,臺灣開始開科取士。為鼓勵臺灣士子參加科舉,乾隆三年(1738)時便規定,如有10名以上的臺灣舉人應試,就至少錄取一名進士——大陸惠臺,古已有之。臺灣最後一位進士是汪春源,他是1903年中舉,那時臺灣這塊土地已被割讓給日本,卻割不斷源遠流長的文脈。

“國恥國殤——甲午戰敗與《馬關條約》”“九州同愾——兩岸同胞反對割讓臺灣”“誓不臣倭——臺灣同胞百折不撓的抗日鬥爭”“普天同慶——臺灣重新回到祖國的懷抱”等是展覽最厚重的部分。1895年,日軍進攻嘉義,臺灣民眾自發組成的黑旗軍和義軍寡不敵眾,身負重傷的徐驤高呼“大丈夫為國死,可無憾”犧牲;“生為大清之民,死為大清之鬼,猶感大德,千萬勿交日人,死亦不瞑目”,臺灣北部抗日領袖簡大獅被捕後自述……不甘為奴、奮起抗爭的一幕幕,記錄了臺灣同胞反抗日本殖民統治的歷史。

中國統一聯盟主席戚嘉林是一位研究臺灣歷史的學者。他說,“這是一段不符合比例原則的歷史記憶。當時臺灣總人口僅300萬人,相當于今天臺北市的人口總數。如果臺北因日本人侵略4個半月內,死亡達14000人,受傷兩三萬人,那是何等驚天動地的社會災難!但是,今天在臺灣社會的記憶中,它以非常不符合比例原則地被淡化了。不少人怨恨祖國拋棄臺灣,卻不敢抨擊日本千里迢迢侵略臺灣的罪行。”

“不知道過去,就不會明白現在,也就不知道未來是什麼樣子。”中華兩岸和平發展聯合會主席、作家藍博洲說。此次展覽首次介紹了上個世紀50年代英勇就義的吳石、張志忠、朱楓、馮錦輝等臺灣早期共產黨人。

1987年,藍博洲偶然採訪到臺灣共產黨人郭琇琮的遺孀蔣碧玉,她說丈夫的遺言是“把我的骨灰撒在我所熱愛的這塊土地上,也許對老百姓種空心菜還有些幫助。”當時20多歲的藍博洲被震撼了,當下決定這一生不做其它,只專心把像郭琇琮這樣的人一個個找出來。此後,他又逐漸了解“二二八事件”的真相。“由此對整個臺灣歷史有了全面的認識,所以走上了一條正確的道路。”

在“心係祖國——為了新中國”部分則詳盡介紹了由臺灣海外留學生率先發起的“保衛釣魚島運動”。抱持同樣的赤誠之心,1971年9月,李我焱等“保釣”5人受邀赴陸訪問,成為1949年後第一批踏上大陸的臺灣同胞……

“歷史是最好的教科書,也是最好的清醒劑。”全國臺聯黨組書記梁國揚說,值此中國抗戰勝利70周年、臺灣光復70周年之際,我們希望通過大量的歷史圖片和詳實的文字,講述自甲午(1894年)、乙未(1895年)以來120年間,發生在兩岸鮮為人知的歷史故事,呈現臺灣同胞光榮的愛國主義傳統,喚起海峽兩岸同胞共同的歷史記憶。

[責任編輯:李典典]