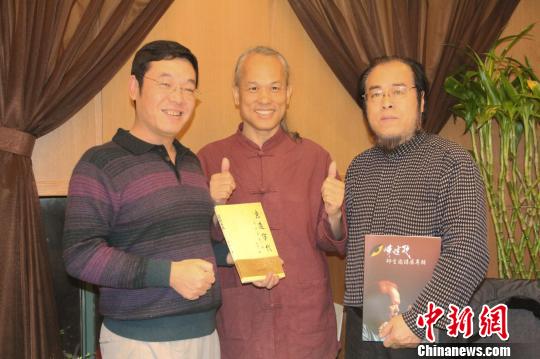

12月3日至8日,“臺灣民間博物館交流團”一行20人在陜西參訪。圖為被譽為“臺灣微雕第一人”的陳逢顯先生與陜西文化名人切磋交流、相談甚歡,並接受著名書法家、書法理論家張珂贈送的其書法理論專著《意造宋代》。 田進 攝

12月3日至8日,“臺灣民間博物館交流團”一行20人在陜西參訪。圖為被譽為“臺灣微雕第一人”的陳逢顯先生與當地書畫藝術家在一起交流。 田進 攝

12月3日至8日,“臺灣民間博物館交流團”一行20人在陜西參訪,期間被譽為“臺灣微雕第一人”的陳逢顯先生與陜西文化名人切磋交流、相談甚歡。並接受著名書法家、書法理論家張珂贈送的其書法理論專著《意造宋代》。

一身儒雅的唐裝、滿頭班白的長發……陳逢顯以其特有的“藝術風度”輕松亮相。他說他從事微雕藝術近30年,一直嘗試在最小的物體上創作終極的藝術,從1992年創作成功0.9毫米的微小書《唐詩三百首》後,總是不斷創新,紙、木、竹、棉、石、沙粒、頭發甚至米粒、火柴棒、瓜子等都成為他的微雕使用素材。因為他相信,一沙一世界,一花一天堂。

30年來,一件件微雕藝術精品從陳逢顯手中誕生,受到海峽兩岸業界的矚目。2011年9月,首屆中國國際(蕭山)微雕藝術節上,就有40件他的微雕作品展出。

他告訴記者,他經常受邀往來于大陸與臺灣之間,參加各種藝術展和交流活動,對兩岸的交流有著深刻的體會:“海峽兩岸同源同種,文化淵源悠長,交流越多,兩岸藝術家就會有更廣闊的天地。”

作為華夏文明的發祥地之一,陜西文化名人薈萃。陳逢顯透露,這是他第三次來陜西參觀訪問,有緣結識了一批從事藝術創作的朋友。期間與著名書法家、書法理論家張珂多次切磋,相交甚篤。他並對張珂先生的書法盛讚有加,稱之為:鐵畫銀鉤之間,營造氣象萬千。

在他看來,書法與微雕,雖是不同門類的藝術,卻又有著天然的不解之緣。兩者的創作都講究手到、心到、意到,缺一不可,追求細心、靜心、耐心,三心合一。

關于兩人的藝術交流活動,2011年出版的第9期《今日中國》雜志上刊登了一篇《在“大”字與“小”器間感悟人生》,文中詳盡描繪陳逢顯的微雕與張珂的榜書之間的藝術交集,頗多妙論。

陳逢顯還強調,微雕藝術屬于冷門,相對于大幅作品,在微小的東西上雕刻,一刀下去往往就代表一個輪廓一個比例,稍不留神,就會出現敗筆;有時,雕刻中的極小質料會瞬間“消失”,前功盡棄。從事微雕創作的藝術家,都需要具備很好的素描和書法根基。

對這一點,陜西畫家犁夫也頗有同感。他告訴陳逢顯,藝術都是相通的,藝術家都需要耐得寂寞。這位善長金墨花鳥的畫家對陳、張兩位先生的藝術探索頗多讚許。

記者在現場看到,海峽兩岸藝術家笑語殷殷,氣氛融洽。陳逢顯先生說,兩岸文化同根同源,更要加深了解,加強合作,相互借鑒。他此行的目的,就是抱著學習的願望,向陜西的藝術家學習,從當地民間文化中汲取營養。

據悉,“臺灣民間博物館交流團”在陜西參訪期間,主要參觀大唐西市博物館、陜西歷史博物館、秦始皇兵馬俑博物館等。(記者 冽瑋)

[責任編輯:楊笑]