梁尚勇,曾任臺灣“教育部”次長、臺灣師范大學校長,為國民黨終身監委。2015年3月13日在臺北逝世,享年85歲。他生前幾度應邀率團訪問大陸,受到王岐山、胡啟立等領導人的會見。他去世後,宋慶齡基金會、山西省對臺辦等單位發了唁電表示哀悼。近日,其胞姐、93歲的梁尚智口述了這篇紀念文章。

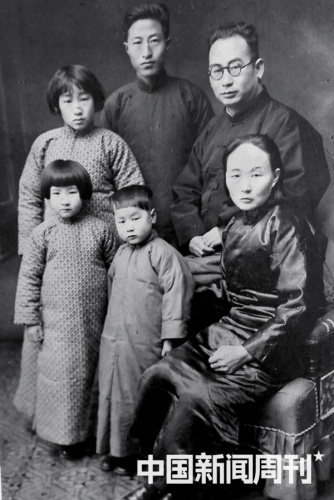

1937年抗戰爆發之初,從安徽逃難四川前,全家合影留念,分別為:父親梁賢達、母親張秀卿、大舅張祟福(站立者)以及梁尚智、梁尚仁和梁尚勇三姐弟(從大到小)。 圖|口述者提供

戰亂歲月

我父母是山西省定襄縣人,十七八歲就結婚了,還是鄰村的姨表親戚。母親張秀卿出生在一個家境很普通的中農家庭,小時候沒有上學,原來不識字,父親梁賢達後來成了她的老師,耐心教她拼音認字,逐步達到能寫簡單家信的水平。

家里曾有過8個孩子,只有我們三姐弟活下來,父母分別取了“智”“仁”“勇”三個字。我們的幼年是在戰亂動蕩中度過的,全家經常東南西北,搬來搬去。

我大約4歲時,隨母親從家鄉來到山西省太原市。父親先在私立平民中學兼課,在省立國民師范任教,後來當了校長,共8年。1929年,爸爸初到山西省國民黨黨部工作時,家住在太原市新民街的平房。有十幾家全部是一模一樣的小院和相同的院門。我剛上小學,很長一段時間放學回家記不住家門。後來家里人為讓我辨認,特意在門口挂上一個紅布條。

當時,正逢閻錫山、馮玉祥間軍閥大戰。國民黨轉入地下,時任國民黨山西省黨部執委兼宣傳部長的爸爸常常是東躲西藏,家里也跟著不得安寧。記得全家一度遷到天津市的英租界,並改姓魏。返回太原後,爸爸有一次被綁架,而且被人打傷,住進醫院。

由于山西的工作無法開展,1934年2月,父親被調往國民黨安徽省黨部工作,我們全家又搬到安慶市,住在一棟二層小樓的兩間房內,條件比較簡陋,其中有一間還是公共區域,別人到陽臺曬衣服,要經過我家的過道。南方本來就潮熱,我們住進來時,正趕上近年最熱的幾天。家里就在天花板的架子上拴了若幹條一米多長的布帶子,通過兩根繩子拽來拽去,布帶子就會飄動起來,帶來些風。我們晚上睡在竹床上,完全靠家里大人輪流坐在床旁,辛苦一夜,不停地拉動著這個土風扇。

過了一陣,我們才搬了家。這顯然是有錢人家的院落,樓上有6間臥室,樓下的兩個大廳足有50多平方米。院子里種著十幾棵樹,有蘋果、石榴、香椿、枇杷、杏樹。幾棵白茉莉根深葉茂,從樓下沿著牆爬到樓上,香飄滿院。秋令時節,各種顏色的盆栽菊花擺滿了陽臺。一群群的鳥兒結伴在庭院里飛來飛去,真有點鳥語花香的味道。尚勇與小朋友們常高興地在院里戲鬧玩耍。

這個時期,是戰前家里生活最為順暢幸福的一段。來的客人也多,幾家國民黨內的老鄉熟人從南京、山西躲至此處借住,常見媽媽與她們打牌。南方的飲食與北方不同,常常吃魚蝦。尚勇吃不慣海產品,還有一次便血,爸媽發現後,情急之下送進醫院,幸好沒有大礙,很快就康復了。

我快上中學的時候,發生了“西安事變”。之後,“七七事變”爆發。父親出差在湖北,不能留守在家人身邊,只能著急地四處打聽,如何妥善安置我們。不久,只有一兩歲的小妹妹得了急病,因兵慌馬亂無法及時醫治而夭折,父母對此非常傷心。後來家里決定,由大舅領著我們,隨人群走長江水路前往四川。

全家5口人好不容易擠上了一艘客輪的三等艙位,經九江、武漢、宜昌到了宜賓。因沒有買上大船的票,一家人只好換乘到一只木船上,在江中停留了一夜。就這樣,歷盡艱辛,到了重慶。我們先在父親朋友家擠著住了幾夜,後在重慶上清寺附近一棟三層樓的一間閣樓里住了下來。閣樓只有半扇小窗,開在別人屋頂上,不見陽光,又潮又暗,滿屋子的怪味兒,成群結隊的大老鼠在樓里日夜奔跑亂竄。我進入了一所私立中學,學校離家遠,我住校,每周由大舅接送上學回家。這段生活是我一生中最為艱難困苦的一段。

不久,父親終于也來到四川,全家又團圓了。他先在樂山新創的國立中央技藝專科學校擔任訓導主任,後到了重慶,被教育部聘為專員,在秘書室工作。我的學校也遷到了夾江,離家幾十里路,只能學期放假時才能回家。這期間,因反對校領導的貪污,學校鬧學潮。學校開除了幾個領頭鬧事的學生,我也受到“留堂查看”的處分。

爸爸具有典型的北方人性格,耿直木訥,很不愛說話,常一個人關在自己的屋里看書。在我的記憶中,他從不曾與母親發生過爭吵,也從沒有對我們說過一句重話,更沒發過脾氣,媽媽更有個“阿彌陀佛梁太太”的尊稱,對人善良樂助。家里生活雖很儉樸,但井然有序、計劃周到,這全靠她一個人操勞。記得她曾賣了塊綢料,給我買了件舊花布大褂,還在寄賣行買了一雙黑皮鞋,我們姐弟三人搶著換穿。

初到樂山時,我和尚仁妹妹穿的都是士林大褂,藍毛衣,提著個小黃書包,當時還挺時髦。有人傳說我倆是作家巴金的孩子。我在樂山中學讀書,尚仁和尚勇念小學。那時候,我們經常遇到日本飛機的狂轟濫炸,警報一響,大家就急忙披上衣服躲進附近的防空洞。有一次,不到兩個小時,日軍就將樂山城區炸成一片廢墟。聽同學說,重慶市朝天門一帶的江水都被染成了紅色,屍體一片。

在樂山我考上了東北大學,爸爸親自送我到學校所在的三臺市,並請學校山西同鄉會的同學們吃飯,希望能關照我。校內大多數同學是東北人,深受日本侵華戰爭之害,校內的抗日情緒高漲,組織了各種活動。

1945年,抗戰勝利。爸爸隨教育部遷回南京,一家人住在日本人留下的一處四合院里。他囑咐我:“要聽從學校的安排,什麼政治活動都不要參加。”爾後,學校發生了同學被殺的命案,搞得人心惶惶。托爸爸的朋友好不容易買了船票,我從重慶回到南京。終于從幾年的戰亂中熬出,見到久別的親人,激動之情可想而知。

1946年夏天,爸爸的老鄉、小學同學胡仁奎叔叔帶全家暫住我們這里,還跟有兩個警衛員。爸爸知道他的真實身份。他實際上是長期潛伏在國民黨內部、1926年就加入共產黨的“紅色特工”,在抗戰初當過晉察冀邊區政府副主任。兩家人雖分屬國共兩派,在一起相處也和和氣氣,各忙各的,交談的內容從不涉及政治話題。後來才知,他在南京是直接受周恩來、董必武的領導。解放初,經他介紹,我這個國民黨家庭背景的人嫁給了彼此都熟悉的同鄉、時任中共太原市委書記兼市長韓純德。這是後話了。

11月中下旬,我即隨東北大學師生離開南京返回東北復員。臨行那天,正趕上到處在給蔣介石做壽,沿街十分熱鬧。爸爸、尚勇和胡叔家的孩子一同到碼頭為我送行。爸爸拉著我的手囑咐:要常給家里寫信,不要參與政治活動;今後做個人的人生規劃,選擇專業時,可以考慮當老師和醫生;不要早談戀愛,要找個各方面較成熟的人。尚勇弟當年十六七歲了,也緊緊握住我的手,一再說:“姐姐,再見!姐姐,注意身體!”

我們坐的是一艘美式登陸艇,師生們擠在甲板下邊的船艙里。剛上船,學校就發給每人一套肥大的黑色粗布棉服。船經上海,入東海、黃海、渤海,經過幾天幾夜航行,到葫蘆島軍港下船,轉乘一輛破舊火車,回到沈陽。學校滴水成冰,媽媽知道情況後,馬上寄來呢子大衣、自己的皮袍、毛褲等衣物,又幾次寄來錢,讓我買皮靴等防寒物品。穿上母親的厚厚的皮袍,暖在身上,也暖在心里。當時,國共內戰已全面爆發。學生上課很不正常,學校里兩派鬥爭很激烈。我牢記著爸爸的話,不參與任何政治活動。

1947年,共產黨軍隊的攻勢猛烈,沈陽局勢緊張,不少人都忙著往內地跑。爸爸從南京托人幫忙買了兩張機票,我和一位同班同學一起從沈陽到了北京,先住在北京的二舅家,比較擁擠。說來真巧,有一天路經北池子66號的國民黨機關,我碰見了胡仁奎叔叔家的孩子,胡嬸非讓我住到她家里。她把我當女兒看待,我也幫她做些家務。爾後,東北大學遷到北平,恢復上課。當時的校園分散得很,我們上課在張自忠路,宿舍在棉花胡同,上下學都要走很遠。

1949年初,北平和平解放。東北大學又要遷回沈陽,我沒有回去,算是提前畢業了。緊接著,我考入1949年才成立的華北大學(中國人民大學的前身),邁進這所完全由共產黨辦的學校。學校有幾萬人,上課學習的內容大部分是政治書籍。

那時我得知,爸爸媽媽和尚勇已隨國民黨政府到了臺灣。尚仁妹因在校沒畢業,也留在了大陸。

南京碼頭一別,這一生,我再也沒有見過爸爸媽媽。

2002年,梁尚勇隨臺灣孔孟學會代表團來大陸做學術交流,與姐姐梁尚智在分別56年後第一次見面。 圖|口述者提供

半世紀後重聚

盡管我是個膽小怕事、較為謹慎的人,但這個“海外關係”的帽子卻在我頭上戴了多年。特別是在十年浩劫中,我被懷疑是“臺灣特務”,橫遭批判鬥爭,強迫勞動改造,吃了不少苦頭,還殃及孩子們。

1981年,我丈夫拿到一份臺灣報紙,上面刊登了父親逝世的消息。他怕我傷心,將其悄悄放在櫃頂,很久也沒有告訴我。

1987年,尚勇率臺灣代表團赴南斯拉夫參加世界大學生運動會,中國新聞社記者拍到他的照片,算是“見了第一面”。

直到2002年,尚勇隨李煥一起率臺灣孔孟學會代表團來大陸作學術交流,我們才在離別56年後第一次真正見面。我們把胡嬸、二舅等在京的親朋好友聚在一起,吃了一頓團圓飯。大家雖已垂垂老矣,拉著尚勇的手,我仍能想起他小時候的樣子。

尚勇弟小我7歲。小時候我們一家人在亂世中東奔西跑,他也跟著受了不少驚嚇。記憶中,他是個很愛幹凈、性格內向、勤奮踏實的孩子。不管住什麼房子,都打掃得幹幹凈凈,學習用品擺放得整整齊齊,而且不願意讓別人進到他的房間。在樂山時,我們三姐弟做家務是有明確分工的。尚勇負責提水上二樓,因為住人的二樓沒有自來水。尚仁妹負責倒馬桶,她覺得這活兒不好聽,就把分工表偷偷藏在了鏡子後面。我負責劈柴,把買來的一尺多長的木頭塊用斧子劈成小塊燒飯用,每次都要備好回校後家里夠用的柴。尚勇常過來幫我把劈好的柴整齊碼放在小柴屋里,還十分懂事地對我說:“姐姐,我再大兩歲,就能幫你劈柴啦!”聽罷讓人心暖。

這次訪問大陸後,尚勇還來過兩次北京、山西。有一次,得知他要去東北考察途經大連,我們老兩口特意前去大連等候他。我曾計劃赴臺探訪,因年邁不便,在辦理赴臺手續的最後一刻取消了這次計劃。

那些年,我們時有通信和電話聯係,特別是節假日一定要相互問候,聊聊家常。今年春節我們通話時,還高興地相約爭取機會在大陸見面。真沒想到,那次通話竟然成了訣別。盡管他已85歲了,但我對他的離去還是感到很悲痛。

孩子們赴臺奔喪,代表我和尚仁妹兩家人送別了尚勇。近兩個小時的葬禮在臺北的連綿細雨中舉行,分為家祭和公祭。首先進行家祭,體現了殯葬禮儀文化的人文魅力;公祭由“監察院”院長為主任的治喪委員會主持,馬英九題寫匾額“績學貽范”,氣氛肅穆,規格很高。尚勇以他幾十年的勤奮學習、不懈努力,真正踐行了“誠正勤樸”這四個字,受到人們的由衷敬重和高度評價。他不僅是一位德高望重、儒雅博學的教育家,也是持事公正、作風廉潔的國民黨終身監委,我深為有這樣一位弟弟而感到驕傲!

孩子們在臺三日,一家人難得相聚,共享血濃于水的親情。在尚勇修繕一新的“梁家墓園”,孩子們祭拜了從未謀面的姥爺、姥姥,代我實現了70年來的心願。他們還帶回了父親寫的《梁賢達八十回憶簡述》的復印件。細細閱讀,感慨不已,既更加體味到父母一生艱辛曲折的不易,也為終生沒能在父母跟前盡孝而深深內疚,更感謝尚勇一家在臺為父母所做的一切。

或許在另一個世界里,尚勇又與爸爸媽媽喜樂團聚了。願他們的在天之靈能看到,讓一代中國人骨肉分離數十年的歷史悲劇,已永遠成為過去。(口述|梁尚智 整理|韓凱)

[責任編輯:李瑞艷]