中國臺灣網8月18日汕尾訊 為貫徹落實全市對臺工作會議精神,學習借鑒臺灣地區現代漁業發展經驗、模式,進一步開闊思路、謀求共贏,加快推進我市現代漁業產業發展,應臺灣中華新世紀文經交流協會的邀請,在省粵臺經濟文化交流中心指導下,以市海洋與漁業局副局長范鋼為團長的汕尾市現代漁業考察團一行12人于7月24日至30日赴臺灣進行了現代漁業考察學習。考察團一行在臺灣開展了廣泛的漁業交流,推介了汕尾、結交了朋友、開闊了眼界、拓寬了思路,圓滿完成了各項考察交流任務。

一、基本情況

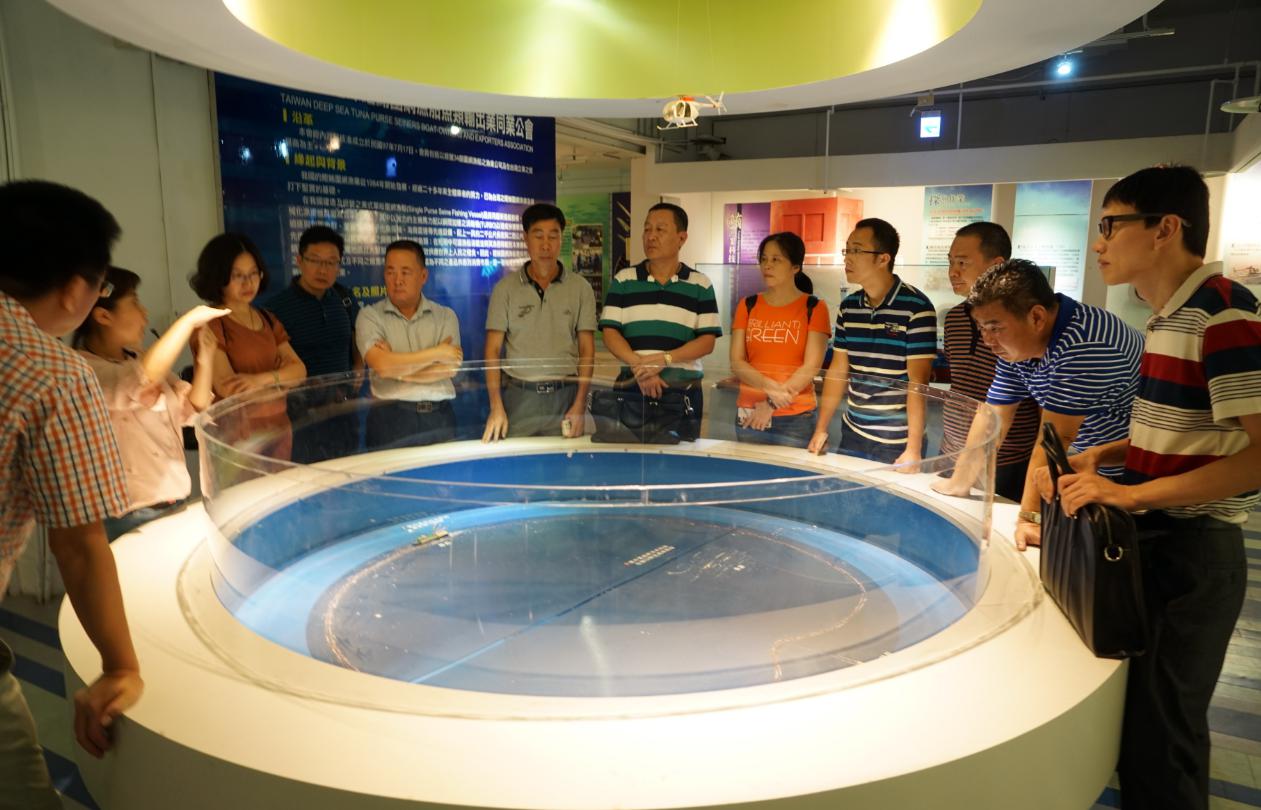

這次考察活動,省粵臺經濟文化交流中心和市臺辦做了周密細致的安排,聯係了考察點,預約了相關漁會協會負責人、政府管理人員、漁業從業人員、養殖專家和鄉親代表,為考察活動的順利進行創造了條件。整個考察活動以“加強漁業交流,推動汕臺合作”為主題,考察團成員有市海洋與漁業局有關科室負責人、紅海灣經濟開發區管委會分管領導、沿海各縣(市、區)海洋與漁業局局長、市海洋與漁業協會負責人。整個考察行程安排緊湊、內容豐富。在臺期間,考察團先後走訪了臺北、新北、高雄、苗栗、桃園等市縣,考察了新北市政府海洋資源復育園區、苗栗縣農業處漁業科暨通苑漁港、高雄市興達港、高雄市漁業文化館、高雄市農漁會發展協會、桃園中壢區漁會暨永安漁港等,看望了當地的汕尾籍鄉親,受到當地漁會組織負責人、政商界代表、當地漁民和汕尾籍鄉親的熱烈歡迎。雖然在臺灣時間不長,考察團一行自始至終堅持原則,嚴格遵守赴臺紀律,以誠相待,與臺灣各界廣泛接觸,大力宣傳汕尾,既開拓了視野,增加了互信,增進了感情,也充分展示了汕尾對外開放的良好形象。

二、主要收獲

(一)開拓新視野,為謀劃現代漁業發展拓寬了思路。考察團通過一周的參觀考察、對接洽談,對臺灣的休閒觀光漁業、水產品市場物流、名優養殖品種、遠洋漁業、漁業文化等漁業發展情況,有了比較全面的了解。臺灣四面環海,海域廣闊,漁業發展條件十分優越,遠洋漁業、近海漁業及休閒漁業發達。特別是在高雄市漁業文化館觀看的遠洋捕撈視頻,其遠洋捕獲能力、漁船隊伍、操作技術、駐外基地建設和加工能力以及市場渠道等都具有相當的實力,遠洋生產規模較大,尤其是遠洋漁船噸位大、捕撈技術先進,而且員工享有年休假制度並可免費回家探親;針對市場上烏魚仔需求量大、價格高的情況,通過人工技術,促使烏魚的公魚變性成為母魚,增加了烏魚母魚和烏魚仔的數量,提高了養殖經濟效益。通過對臺灣地區發展遠洋漁業、休閒觀光漁業、漁業文化等先進經驗的學習交流,進一步開拓了大家的視野,為加快推進我市現代漁業發展拓寬了新的思路。

(二)結識新朋友,為加強漁業交流合作奠定了良好基礎。考察團始終牢記此次學習考察活動的任務和使命,每到一處,均與對方建立了良好的聯係渠道,並進行了深入溝通交流,特別是針對漁港規劃建設、漁會組織職能及運作、養殖技術研發及推廣、漁船科學管理、政府扶持漁業發展政策等重點方面進行深入交流。我們在虛心請教的同時,不忘適時地宣傳汕尾豐富的海洋漁業資源、美好發展前景以及良好的社會環境和人文環境,樹立了汕尾的良好形象,讓臺灣地區的朋友們更多地認識汕尾、了解汕尾。同時,我們真誠地邀請臺灣的朋友特別是漁會組織負責人和水產養殖專家,組團前來汕尾參觀考察,加強現代漁業發展上的交流合作,實現優勢互補、互利共贏。臺灣地區的朋友對汕尾市良好的投資環境產生了濃厚的興趣,表示一定找機會來汕尾實地學習考察。雙方深入、融洽的交流溝通,為今後汕臺兩地的現代漁業特別是養殖技術交流合作奠定了良好基礎。

(三)增進新感情,為兩地鄉親的密切聯係添磚加瓦。考察團拜訪了中壢區漁會——臺灣唯一一個以客家人為主且漁會會員大部分是汕尾籍鄉親的漁會以及桃園市旅遊觀光協會會長姜岳峰、仁通大廈董事長姜仁通等在臺汕尾籍知名人士,並參觀了中壢區漁會轄區內的永安漁港。在座談會上,考察團向他們通報了家鄉的經濟社會發展情況特別是海洋漁業發展情況,轉達家鄉人民的深情問候,受到了鄉親們的熱情款待。姜岳峰、姜仁通等鄉親們盛情地接了考察團,大家述說思鄉尋根之情,感慨汕尾近年來發生的巨大變化,發展環境、對外影響、總體實力都有很大的提升,都為汕尾改革開放取得的成就感到高興。期間,我們深切感受到汕尾籍臺灣鄉親對故鄉無法割舍、血濃于水的深厚情誼,通過交流溝通,讓我們進一步增進了與臺灣鄉親的感情。

三、主要啟示

通過學習考察,臺灣漁業的一些鮮明特點給我們留下了深刻的印象,讓我們啟發良多,主要有:

(一)提高技術水平是發展漁業經濟的重要法寶。臺灣地區政府高度重視,設立了水產科技核心研發機構——行政院農委會水產實驗所,落實推動水產基礎與先進性技術開發研究及應用推廣,下設有淡水繁養殖、海水繁養殖、沿近海資源等多個研究中心。臺灣近海沿岸漁船都是玻璃鋼材質,具有重量輕、阻力小、耐腐蝕、絕熱性好、使用壽命長等優點,與同類鋼質、木質船相比,既經濟實用又利于環保。遠洋漁船則設施先進,配備有聲納、水平溫度儀以及衛星遙感和地理信息係統等,大型圍網、拖網等漁船還配有直升飛機,在漁具生產方面也處于世界領先水平,使臺灣遠洋漁業成為一個高科技產業。水產加工、水產養殖等技術在國際上也有一定的比較優勢,特別是烏魚苗的變性、烏賊魚的人工繁殖等先進技術值得廣泛推廣。正是臺灣這些先進的現代漁業技術,讓臺灣現代漁業特別是遠洋漁業在世界上名聲大振。

(二)發展遠洋漁業是壯大漁業經濟的關鍵支撐。臺灣遠洋漁業始于60年代初期,經過50余年發展,不僅已經成為臺灣漁業的支柱產業,而且在世界佔有重要地位。其主要作業分布在太平洋中南部及印度洋、大西洋等海域,開設海外基地68處,大型遠洋漁船800多艘,以圍、刺、釣等多種作業方式並舉,遠洋生產規模較大,產量產值佔臺灣漁業總量的50%以上。遠洋漁業以金槍魚、旗魚、魷魚、秋刀魚為主要捕撈對象,產品多數出口日本、歐盟等,是臺灣漁業的支柱產業,尤其是魷魚、金槍魚、秋刀魚三類漁獲總量基本佔了臺灣遠洋漁業總產量的80%,遠洋生產量居世界前列。特別是魷魚漁獲量最高紀錄超過27萬噸,在世界上具有相當重要的位置。可以說,遠洋漁業已經成為臺灣地區壯大漁業經濟的關鍵支撐。

(三)強化漁港建設是發展現代漁業的基本保障。臺灣地區四面環海、海岸線1600多公里,雖然漁船不多,但是漁港眾多,漁港基礎設施功能完善。目前,臺灣地區共有225個漁港,遍布臺北、高雄、澎湖、苗栗等21個市縣,平均每7.1公里海岸線、120艘漁船就有1個漁港。臺灣地區漁港分為一類漁港和二類漁港,港內設施齊全。我們參觀的高雄漁港就是一類漁港,由臺“漁業署”主管,而通苑漁港、興達港、永安漁港屬于二類漁港,由“縣市政府”主管。港內設施分為基本設施、公共設施和一般設施。基本設施由主管機關建設、維護和管理,包括堤岸防護、碼頭、運輸、航行輔助、漁業通訊及政府辦公等設施;公共設施由主管機關建設,可委托當地漁會等團體管理、維護,包括魚市場、船道、上架臺、漁具整鋪場、曬網場、卸魚設備、漁民活動中心等設施;一般設施由當地漁會或通過招投標建設、維護和管理,包括加油、電力、自來水等公共事業設施以及制冰場、冷凍廠、加工廠、修造船廠、漁會和漁業團體辦公場所等漁業相關產業設施及輔助功能設施。臺灣地區漁港建設和維護費用以臺“漁業署”為主,“縣市政府”和漁會給予配套。一類漁港由臺“漁業署”全額出資;對二類漁港,“漁業署”視情給予不超過70%∼80%的補助,“縣市政府”和漁會適當出資。特別是近年來,為支持漁會發展,臺“漁業署”對漁會辦公樓等建設經費均會給予全額或大部分投資支持。臺灣地區結合經濟社會發展,選擇適當地點規劃漁港多元化發展,配合休閒需求大力發展娛樂漁船,不斷改善港區公共設施、改善漁港周邊道路排水等環境建設,加強漁村活動中心的軟硬件設施建設,營造漁港漁村新風貌。臺灣漁港眾多、漁港功能設施完善,在保證漁民收入、發展漁區經濟、推動經濟社會發展等方面發揮了重要作用。

(四)扶持休閒漁業是推動漁業產業轉型升級的有效舉措。上世紀80年代,面對近海漁業資源逐步枯竭的嚴峻形勢,臺灣地區政府改革創新,倡導鼓勵發展休閒觀光漁業,鼓勵民眾利用有限的資源創造無限的價值,積極發展休閒觀光漁業和海洋休閒遊憩漁業。目前,臺灣主要有生態遊覽型、運動休閒型、漁事體驗型、漁鄉美食型和文化教育型等五大休閒漁業模式,休閒漁業發展迅猛。我們從高雄市興達港、高雄漁港、永安漁港等沿海港口漁區可以看到,其漁業休閒中心的漁人碼頭、海鮮美食廣場、海釣、海景公園、兒童娛樂場及相應的旅遊服務設施較為完善,特別是觀光魚市,吸引了眾多的遊客和城市居民到漁港漁區觀光休閒,品嘗和採購各種鮮美水產品,滿足了遊人和消費者的多樣化要求,發展了漁區經濟。休閒漁業的蓬勃發展,有效引導了漁民轉產轉業。臺灣漁民也紛紛在漁汛較差時,將漁船出租給遊客開展海上觀光、海釣等活動,增加了一份可觀的家庭經濟收入。

(五)健全漁業組織是強化漁業管理的重要手段。此次考察,我們拜訪了高雄市農漁會發展協會和桃園中壢區漁會,詳細了解漁業組織的設置和運作情況。臺灣漁業組織種類較多,如漁會、公會、協會、生產合作社等,有專門法律保障,眾多漁民、漁業企業、養殖戶等都紛紛加入了相應的漁業組織。尤其值得一提的是臺灣地區的漁會。該漁會是漁業從業者的核心,同時也是政府實施漁業政策的重要助手,在協調、溝通政府和漁民的關係上扮演著重要角色。漁會機構完善、自治性強,實行的是民主選舉和管理,總幹事由理事會聘任,費用自理,由會員入股費及中介提成比率組成。它接受政府的委托,宣傳推廣政府的政策計劃,辦理各項教育和生產培訓,及時收集建議與意見,向政府反映漁民的願望,為政府決策作參考。它還可以為漁民提供小額貸款,幫助漁民申請政府補貼,辦理漁民勞動保險和健康保險,主持魚貨拍賣等。同時,經常組織漁民間的調解、溝通,以減少相互間的分歧與誤會,增進漁民的團結和理解。

四、幾點工作思考

考察團全體成員通過在臺灣一周的參觀考察和對接交流,既看到了許多漁業好典型,學到了許多好經驗,開闊了眼界,收獲很大、感受深刻、體會頗多。結合我市漁業產業發展實際,談幾點工作建議。

(一)研究建立汕尾-臺灣漁業產業發展合作機制。汕臺兩地自然條件和人文條件極其相似,且汕尾目前漁業產業發展的空間很大、臺灣地區本土發展空間有限,兩地互補性強。因此,很有必要建立汕尾—臺灣漁業產業發展合作機制,為汕臺兩地漁業產業謀求更大發展。可先依托汕尾市海洋與漁業協會和臺灣地區的相關協會、漁會簽訂合作協議,建立合作機制。待時機成熟了,再建立政府層面的合作機制。

(二)切實加大漁業產業的對臺招商力度。要加強與臺灣地區相關協會、漁會等社會組織的聯係,大力吸引臺灣漁業企業來我市落戶。尤其要通過引進臺灣華偉漁業集團振發冷凍企業公司等先進企業來汕考察,盡可能引進臺灣先進遠洋捕撈技術、資金以及魚貨加工、銷售等渠道,共同打造汕尾(馬宮)海洋漁業科技產業園區做大做強。

(三)全面實施水產養殖業提升工程。臺灣地區的養殖技術水平高,畝產量是我市產量的6-7倍。因此,要通過“請進來、走出去”的方式,大力引進養殖專業公司和養殖專家,聯合舉辦烏魚變性、烏賊人工繁殖等養殖技術培訓班,結合本地成功的養殖技術,大力普及和推廣工廠化養殖、節地節水高質高效養殖等養殖先進技術,促進我市40萬畝水產養殖的產量和產值翻倍增長。要鼓勵引導企業建立水產種苗場、飼料加工廠,推廣優質種苗和優質飼料,大幅度降低養殖成本。要充分利用我市海岸線長、近淺海域面積廣的優勢,研究並推廣海藻品種,擴大沿海漁民就業渠道,增加漁民收入。

(四)全力加大遠洋漁業扶持力度。面對汕尾近淺海域漁業資源逐步枯竭的形勢,我市鼓勵企業和漁民到外深海開展遠洋捕撈,而臺灣遠洋漁業的成功典型更讓我們振奮了精神,明確了發展目標。目前,我們已成功引進了廣東中漁遠洋公司擬投資3.8億元建設20艘遠洋捕撈漁船,廣東銀鵬動力設備有限公司擬投資10億元組建30艘南沙骨幹漁船和2艘輔助補給船。下來,建議各地各有關部門要加大遠洋漁業的扶持力度,全力幫助企業解決有關問題,推動兩支遠洋捕撈船隊盡早前往外深海開展遠洋捕撈作業。同時,加大招商引資力度,積極引進更多的企業來我市設立遠洋漁業公司,示范帶動全市遠洋漁業發展,做大做強遠洋漁業。

(五)大力推進漁港多元化發展。臺灣地區漁港建設和管理的機制、經驗以及多元化發展方向,無疑對我市今後漁港建設和發展有很好的借鑒作用,特別是臺灣地區漁港建設歷程和漁港轉型經驗表明,漁港多元化利用是漁港發展方向和必然趨勢。各地要把握我市即將出臺《汕尾市加快現代漁港建設實施意見》的契機,加大漁港建設資金投入力度,加強漁港公益性設施建設和航標、通信、消防、環保等配套設施建設,掀起全市漁港基礎設施建設熱潮。要積極推進漁港多元化發展,重點推進汕尾(馬宮)海洋漁業科技產業園項目,打造國家一流、全產業鏈、港園城一體化的海洋漁業科技產業園區。同時帶動其他部分地區積極探索建設休閒觀光型漁港,以漁港為龍頭、城鎮為依托、漁業產業為基礎,建設集漁船停泊、避風、補給及水產品集散和加工、休閒漁業、漁民轉產轉業、濱海旅遊、城鎮建設為一體的漁業經濟區。

(六)積極探索發展休閒觀光漁業。目前我市休閒漁業的發展尚處于探索階段。可借鑒臺灣的休閒觀光漁業發展模式,扶持和發展紅海灣休閒漁業試點項目,將漁業同休閒、娛樂、健身、旅遊、觀光、科普、文化、餐飲等行業有機結合,打造紅海灣休閒漁業特色品牌。

(七)充分發揮漁業組織作用。目前,我市有海洋與漁業協會、漁民專業合作社、漁業管區等漁業組織。但受各種因素影響,這些組織有效運營、作用發揮尚不是很理想。主要原因是受政策限制、缺乏利益聯結機制,會員得不到相應服務等。建議各地各有關部門在政策允許的框架內,加大對漁業組織的扶持力度,著力引導和培育一批組織健全、管理規范、職能完善的漁業組織,充分發揮漁業組織的“橋梁”和“紐帶”作用,鼓勵推行“漁業組織+養殖戶(船主)”發展模式,共同應對市場風險,切實保障漁民權益,努力確保漁區穩定。(中國臺灣網、汕尾市臺辦聯合報道)