原標題:劉慈欣:中國科幻小說還不成熟, 我不敢奢望第一部就能成功

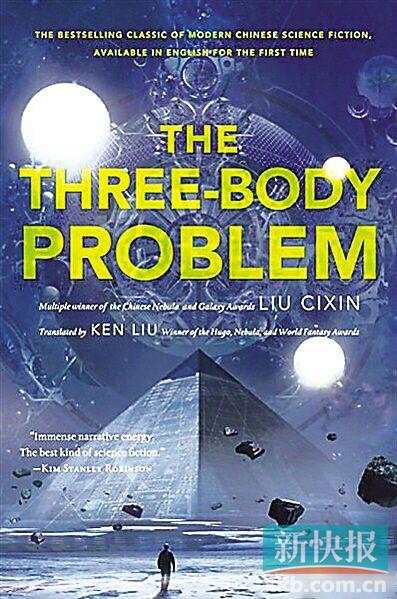

■《三體》英文版封面

劉慈欣 1963- 中國新生代科幻小說的主要代表人。代表作有長篇小說《超新星紀元》、《球狀閃電》、“地球往事”係列(《三體》,《三體II:黑暗森林》及《三體Ⅲ:死神永生》)等,曾多次獲得中國科幻銀河獎。

《三體》英文版11月11日上市,建國後第一部引進到美國的科幻長篇

記者 梁靜 實習生 李柴菁菁

“在《三體》這樣的科幻小說描寫最糟的宇宙,是為了能有一個最好的地球。”

劉慈欣在今年4月為《三體》英文版寫的宣傳文章的末尾,寫了這麼一句話。對于未來,無論是宇宙還是自己的小說,劉慈欣總是很謹慎。能在大腦里構想出一個宇宙的劉慈欣,並不敢想象,下月11日在美國上市的《三體》第一部,會取得成功。

“美國每年有1000多冊科幻小說,作為第一部,至少是新中國的第一部科幻長篇小說(上一部是老舍的《貓城記》),我只能把它看作是良好的開端,暢銷什麼的不會去想。”

文化該是多樣的,在浩如煙海的科幻小說里能聽到來自中國的聲音,已經有著特別的意義。《三體》第一部的譯者、美籍華裔科幻作家劉宇昆曾如此評價:“劉慈欣的作品提醒我們,這個星球的大多數人並非生活在21世紀,無論貧窮或富有,無論受過教育還是文盲,都是同一物種的成員,具有相同的權利與潛能。劉慈欣同樣帶來了許多傳統中國概念中的積極描繪,這是西方科幻所缺乏的。”

如果進一步用書中的情節把《三體》進入國際市場打個比喻——這就像在“紅岸”基地上代表地球向宇宙發出的第一個聲音,無論成功還是失敗,至少目光還是望向了更廣闊的天際。當然了,劉慈欣一定不會同意這個比喻,因為他一直堅持:隨便向宇宙發聲,可是很危險的!

中國科幻並不成熟,

把讀者直接扔到外太空行不通

大道:你已經讀過英文版了嗎,感覺怎麼樣?

劉慈欣:讀過了,我覺得劉宇坤翻譯得很好,他的譯文很流暢。而且特別可貴的是,他的譯文翻譯出來的風格不是他的風格,而是我的風格。我讀他的譯文甚至比讀我自己的原文還要舒服。

大道:你對《三體》進入美國市場有什麼期待?

劉慈欣:美國是世界科幻文學的一個中心,它每年要出版大量的長篇科幻小說,大概有1000冊。另一個特點是美國讀者對翻譯的作品不感興趣,就像我們對非中文的武俠小說也不大關心一樣。所以從這兩點上來說,非英文原創的科幻小說在美國要想取得成功還是有困難的。我們應該把它看作一個良好的開端吧。我當然不能奢求第一部書到美國就能取得多麼大的成功,比如說很暢銷、贏得評論家的口碑等等。

大道:每年1000冊,美國為什麼會有這麼龐大的科幻小說市場?中國的情況如何?

劉慈欣:上世紀20年代美國科幻小說就開始發展,一直發展到今天。美國作為一個現代文化的中心,它肯定是有一種面向未來、面向星空這麼一種文化的存在。同時,美國作為一個年輕的國家,它肯定是對未來充滿希望,對宇宙和太空也充滿探索的欲望。在這樣的背景下,科幻小說就能在美國繁榮發展。

中國科幻小說還是很不成熟,讀者、作家還有出版體係都不成熟。原因是中國的科幻從清末民初出現以後,就幾經中斷。第一次中斷是因為戰亂,第二次因為“文革”,第三次是上世紀80年代,科幻小說突然在一夜之間全部不讓出版。一直到1995年左右,市場才重新復蘇。上世紀80年代有過很好的科幻小說,比如《小靈通漫遊未來》、《飛向人馬座》,它們當時的影響力甚至比《三體》還大。但長時間的中斷、隔絕使得幾代科幻文學無論是寫作風格還是讀者,都沒有任何傳承。在這種情況下肯定不成熟,所有東西都是新的。

大道:很多人都說,你的科幻小說都是從很普通的現實生活出發,這跟美國科幻經常把世界觀設定在宇宙很不一樣。你為什麼有這樣的設計?

劉慈欣:既然科幻是一個想象力的世界,你必須給它一個平臺。這個平臺是一個現實的平臺,比較好理解。我說咱們的科幻文學不成熟,讀者需要從現實慢慢走到想象的世界里。但是西方的科幻可以直接把讀者扔到想象的世界,故事發生的背景就在外太空,國內讀者可能不太接受這種方式。