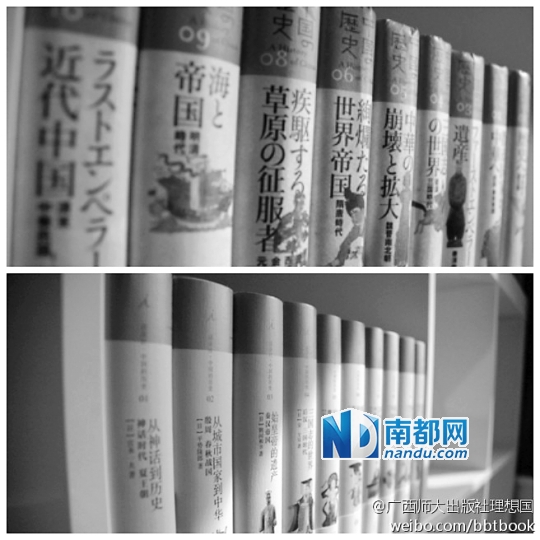

日文版和中文版的《講談社·中國的歷史》。這套叢書包括《從神話到歷史:神話時代、夏王朝》、《從城市國家到中華:殷周 春秋戰國》、《始皇帝的遺產:秦漢帝國》、《三國志的世界:後漢三國時代》、《疾馳的草原徵服者:遼西夏金元》、《末代王朝與近代中國:清末 中華民國》等分冊。

南都訊 記者李昶偉 中文簡體版《講談社·中國的歷史》自近日上市以來,在學界內外的讀者中引起了普遍的好評,據出版社透露,首印兩萬冊剛上架便著手加印一萬冊。這套由日本中國史領域代表學者執筆寫給普通讀者的叢書陣容可謂強大,撰寫者包括宮本一夫、平勢隆郎、金文京、小島毅、杉山正明等知名學者。海外研究中國學,日本成就斐然,獨樹一幟,這套書可見一斑。而簡體版《講談社·中國的歷史》全十卷的出版歷時五年、更是經歷五次調版、十易封面,此間頗多曲折,南都記者專訪該書責編、“理想國·大眾館”負責人楊曉燕,一探出版內幕。

講談社審核出版資質就有一年之久

從中方提出報價,日方不斷審核出版資質,到找尋合適的翻譯者、合適的推薦學者、翻譯、編輯、制作地圖、選配圖片、地圖送審、重大選題送審、排版調版、設計封面,整個過程幾乎用掉了五年的時間。楊曉燕開玩笑,“里面每一步都是‘血淚史"。楊曉燕說,五年時間審核出版資質、確定出版花了一年時間;翻譯花了一年時間;編輯花了近三年時間。這套書的出版過程延宕了這麼久,講談社負責對接的人都走了四個。

2005年,《講談社·中國的歷史》作為講談社建社一百周年獻禮,每月出一本,原書十二本陸續出了一年,“2007年我拿到這套書時便有了想出版的想法。”楊曉燕說2003年非典期間她去日本探親在日本住了一個月,在日本書店看到岩波文庫的世界史,也看到日本出版的很多與中國古典文化有關的書,很喜歡很想引進出版,但回來以後一算,像這種大型叢書翻譯成本實在很高,沒有人支持那麼大的投入,當時她還在中國大百科出版社做編輯。

後來到廣西師大出版社理想國,當時的北京貝貝特出版公司,楊曉燕從編輯崗位轉到營銷,做百家講壇等暢銷書,一直到2008年年底,理想國成立大眾館,她重回編輯軌道,講談社這套書才重新提上日程。楊曉燕說,“和劍橋那樣的專題史不同,國內很少這樣專業領域學者寫給大眾讀者的通史,整體品質很高,並且還能圖文並茂。”

但和講談社溝通版權的過程也並不是那麼順利。楊曉燕記得,最開始表示出版意願時,講談社很謹慎,“他們的態度是:這些學者在我們這兒都是赫赫有名的,不能隨便交給哪個出版社出。我就把理想國在人文社科學術方面的出版業績等告訴對方,這之後講談社又問你們有編集委員嗎—他們所謂的編集委員相當于一個大項目的主編、副主編,我告訴他們國內出版社很少有編集委員會的架構,但每一卷都會請重量級的學者做推薦。然後講談社又要求給出一個推薦學者的名單和譯者的名單,我就把具備翻譯這套書資格的、既懂日語又有專業背景的譯者,擬請作序的各斷代領域里非常有分量的學者都寫了詳細的介紹。他們那邊將這些資料都匯報給各卷作者進行審定。”

“審核出版資質、確定做這個書就有一年之久,”楊曉燕說,日本人對版權問題很認真,日方給理想國授權出版之前,有一個工作是要取得每一個作者的授權,“每個作者都寫了授權書給它,才能把這套書的版權給我們。最後用了大概一年時間才把十個作者的合同簽回來,中間還有作者把授權書給弄丟了,又補發之類的。”

為什麼這個過程這麼久,楊曉燕提到還有一個原因是講談社在咨詢了很多作者後,作者表示要為中文版寫序或者寫後記,修改原書錯誤等。第四卷《三國志的世界:後漢三國時代》作者金文京甚至提出自己翻譯的想法,考慮了很久還是決定由出版社翻譯。收集完所有這些之後才簽正式合同,“最後簽正式合同的時候,我們有的書稿都已經翻譯完了。”