�@�@���ͻ��M���M�p�C

�@�@���~��4��23��O��h��ȳu�@400�P�~�A�]�O�@�~�@�ת��@��Ū�Ѥ�C���줵�ѧڭ̤��M�i�H���A�H����֦���h��ȡA�O���B���C��h��Ȫ����@���Ȭ�V�F�X�ӥ@���A�ӥB�W�V�Fæ�ɡA��H�������P�p�Y�b�@�_�C��������N���j�a���z��ӤH���ͬ��G�ơA�L�̻P��h��Ȫ����t�����ܲ`�A�@��O��ΤQ�|��֪����nĶ�̱O���A�t�@��O���ͻ����ͪ���l���|��C�`�ۡ��s���̡�������A���ڭ̤@�P���Ų�h��ȧ@�~�bĶ�̥ͩR���f�f�ͽ����H�ʤ����a�C

�@�@�� ��

�@�@���~4��23��A�O��h��ȥh�@400�P�~��������]���쪺�O�A�o���٦P�ɬO�L���ͤ�^�C�o��@�ɯŤj�廨�b�{�e���ڭ̯d�U�F37�����@�B154���Q�|��֩M2���Ԩƪ��֡A�|�ʦ~�Ӥ@���Q�tö�B�ǻw�����A�p�P�@�y�����`�p���q�ߡA����@���H�b����@�Ө����A����������ݤ_�ۤv�����_�C

�@�@��HĶ��ΡA�O�ӱ��O���L�{�A�]�O�ӧ�M���L�{�C�b����h��ȡ��o�y�_�s���A�C�ӤH������P�ۤv�ͩR�����p�����@�I�C���H�q�������FĶ�A��p���ͻ��M����F���H�q�������F���A��p�к~�B���M�^�Y�ۡF���H�q�������F�֡A��p�ˤ��Y�M�d���ءC�̦��@��Ķ�̯ɯɬG�h�A�L�̥ͩR�����A�����s���̡����Ӫ����K�A�Q�L�a�C�b�o�Ӭ�����A�ڭ̨��X�F���ѥ��͡G�@��O93�����֤H�B½Ķ�a�O���A�L�b���Q�~�eĶ�X�F����Ĥ@����h��ȤQ�|��֥����A�q��Ϊ��֦椤���F�L���[���F�t�@��O72�������|��A�L�����˦��ͻ���Ķ�X�F����Ĥ@����h������@�����A�ӥL�u�۲�Χ��F���˪��ܸ�C�ɦ����|�A�ڭ̤]�V�Ҧ��b½Ķ�����W���L�B���۪����s���̡��̪��ܭP�q�M�P�¡C

�@�@��h��ȳQ�^���g��A���D�ȶȥu���d�b�奻���N�q�W�C�Ѥ~�������@�A�`�O�b�ϥͤ���N�d�U�F�״I�������Ŷ��ѫ�H�h�o���M�tö�A�O�@�B�I�Ǫ��q�ߡA�Ӥ��O�����������L�h�a�����C�Y�ϥ|�ʦ~��A���@�H�̵M�i�H�q���U�X�o�A�b��Ϊ��G�ƨ����ӤH�ƪ��g��M���P�C�p���j�ɡ��L���ءA�N�b��Ϊ��@�����o�{�F�ۤv�Q�����ܡF�S�p���b��άG�m�D�Ǫ����@�Ǫ̨H�L�A�h�bŪ�@�M���������Ϊ����n�����ߦ��F�R�X�X�g�大�ҥH�����g�奿�b�_���G���O���ܰʤ��몺�d���]��A�ӫD���D§�Űʡ����K���v�¡C

�@�@�֤H�O���G�q��h��Ȩ����[��

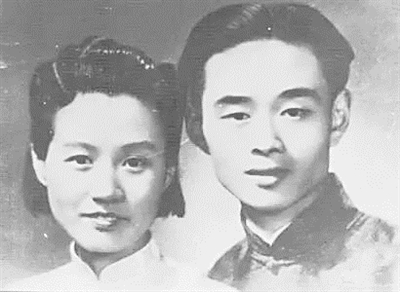

�@�@�O�����ͬO1923�~�ͤH�A���~93���F�A���b�_�ʥ��M�������@�l�Ѧ����v�Ө��C�̪�A�L�谵���դ��٤�N�S�X�ѡA�٦b��_�����A�S���W��h���400�P�~������C�@����ΤQ�|��֪����nĶ�̡A�L�o�q�ɶ������ʤ�{�Ʊo�����C�M�ӧڭ̭��e���O�����ͫo�t�۾����Mħ�����A�s���S���Y�C�ƹ�W�A�L����ӱ��A���_�ܨ��n�p�x���A�����y���A�۱a�@�ظֺq�����P�A�@�I��]�ݤ��X�Ӥw���E�����֡C���U������۰����X��Ƚc�l�A�����O�W���H���X�����o���s�X���O��Ķ��h��ȤQ�|��ֶ����q���ê��A�L�b��N�e�@���@���añ�W�F�W�r�A����ñ�F�C�ʦh�M�C�o�M�Ѭ۷�����A�ůȦL��B�ݱ��c��A���b�⨽�A�O�H��M���ج�V��1950�~�o��Ķ�֪쪩�ɪ���ı�A�ɺޮɶ��w���M�L�h���Q�h�~�C

�@�@�J����h��ȸֺq

�@�@�o���_�N�j�Q���Q�|��֡A�����_���ɴ�����g���S�ԧJ�B��h��Ȥ���鿲�����A��Ǧܥ@�ɦU��C�W�@���G�T�Q�~�N�A�P�O�_�s�ֱ���������֤H�]�`�N��F�o�اΦ��]�D�@�h�N��Ķ�@����ţ�顨�^�A�él�O���ۿ@�p������A����B��v���B��J�K�B�]�j�B�B�K���絥�H��½Ķ�L��ΤQ�|��֪��g�ءA������O���A�~�������a�N�o154������½Ķ�X�ӡC

�@�@�O���M��h��ȵ��t�A�@���i�H�l����L�W�줤���ɭԡC�L���O��Ĭ�`�{�H�A�ҤW�W�����ǫ�A�ɦ��b�����a���C��������l�A�Y�L�������A���ɥ��b�W�����ؤj�Ǿǭ^���ǡA�a���`�O���\�h�^��Ū���C���O���L�H�̲`���A�O�@���W�s�m�^�֪��w�n���ֺq�ﶰ�C�o�����l��18�@�����@�ӭ^��s���s�A���I�������ꪺ�m��֤T�ʭ��n�A�������F���ֲ�h��Ȫ��֧@�A���٬O���ǥͪ��O�����ݱo�J�g���A�Q�����N�y�O�`�`�x�A�C

�@�@1946�~���@��ơA��O���R�B�k���������h��Ȥި�F�O�����e�C���ɥL�b�W����q�j��Ū�ѡA���w�h�����w���]���_�������^���@�a���j���ѩ����ݮѡA�M���D����l�B�W�����M�ǥͤ����z���F�B�͡C���@�ѡA�L�b�Ѭ[�W�ݨ�@�U�ѵۦW��Ǯa���������k�h�`������h��ȤQ�|��֭^��쥻�A�R������A��4000����������O�L�@�ӽa�ǥͭt�ᤣ�_�A�K���X�ɾ\�@�P�C�����z�n�֦a�����F�C�@�P��A�O���p�����ٮѡA�S�Q������z���}�v���A�ε��F�F�g�W�F�D�ءA��Ѱe���F�O���C�O����߮ѩ��ߥ��A�����z�o�U���D�G�����k�R�ѤH�A�ѱo��ҡC��

�@�@�����������`��������ԺɡA���O���z�Ѳ�h��ȥΥj�^�y�g���ֺq���ѤF�\�h���U�C�L�]�}�l���ծ��_���ӡA�Τ���Ӻtö�o�Ǭ������֥y�C���Q�~�L�h�F�A�o���p�}������ˮѲ{�b���R�R�ߦb�O�������d���A�u�O�D�ت����@���b���孲�����Q�a�H�����F�X�X�����z��Ӧ����ڰ�ۦW���e�a�A�����b���ϥk���B�ʳQ�����k���A�a���H�ȥL���o�s�C93�����ѤH�Τ�ϴ_���۳Q�������@���d�U����ӳ�A�����a���G���ܹ藍�_�L�C��

�@�@�S������½Ķ

�@�@1949�~�W���ѩ��A�O���@��b�تF��Ƴ��u�@�A�@��½Ķ��h��ȤQ�|��֡A�M�ӳo���j�u�{�t�I���ԧ顨�A�]�����ɤ䳡�ѰO�����л{���o��ơ��@�L�N�q���C�z�Ѧ۵M�O�a���@�p�ɥN�S�⪺�G�o�Ǹ֬O��h��Ȱe���L���@�ӶQ�ګC�~�B�ͫn�w���y�B�諸�A�b�֤��i���B�ͥͩR�����A�@�w�n���B�B�ͤl�A������ǩӤU�h�X�X���A�����U�C�~�h���B�O�H�A�n�U�C�~�h���R�I��

�@�@���ɱO���٬O�ӤG�Q�h�����p�٤l�A�@�ߦV�ҡC�L�Q�Q�]�O�A�J�M�ѰO���o�F�A�]�N���n�A½Ķ�U�h�C1950�~�K�A�O���h���X�J���A�J���ݥL�̪�b������A�L���쥻�b½��ΤQ�|��֡A�{�b���U�ӤF�A�]���䳡�ѰO���S���N�q�C�J���߰��ϻ�D�A���S�N�q�O�A��h��Ȫ��@�~�O�ë����A��{�b���ΡA�良�Ӥ]���ΡA�A�@�w�n�⥦½Ķ�X�ӡC�J�����ܵ��O�����F�@�w�j�߾��A���L�~�_�FĶ���C�X�Ӥ��A����Ĥ@����h��ȤQ�|��֥����ѤW����Ƥu�@���X���C

�@�@�Q�|��ֲ�L�_�����q�֡A���������_���ꪺ���A�����q�ЦӧE�����A���۬۷��Y�檺��������C�ڰݱO�����͡A½Ķ�ɳo�����n��ܡH�L�����Ҥ@�˻{�u�_�ӡG���~�y��J�����r��^�y�֡A���@�Ӧr�����[���״I�C�^�y�ǽT�A�~�y�״I�A�κ~�y��½Ķ�^�y�O��靈�E���C��

�@�@½Ķ�L�{���A�ܦh�e���]���L�L���U�C���@���A�Lı�o�Y�y�֪��y�k�Q���O��A�����ӫ��½Ķ�A�N���_�_�������g�H���_���j�ǭ^��Y�б¸��ǗˡC�L�쥻�]�S���港�б·|���L�o�ӯ������Ѫ����L�W�p�^�H�A�S�Q��ܧִN����F���_�A�çi�D�L�o�O�^�娽�`�������y�k���졨�{�H�C�����б¯u�O�@�ӫD�`�n���H�C���^�а_���ơA�O�����ͪ��إ������{�{�C

�@�@�٦��@��O�ۦW�֤H�ˤ��Y�C�ˤ��Y���ɬO����|��s���A�a�F���־ǥ͡A�O���o�O�@�ӡ��_�_�������n�����X�����p�Q�̤l���C�L�g�`�W���V�ˤ��Y�бСA�ˤ��Y�٬��L�ܭS½Ķ�F��ΤQ�|��֪��Ĥ@���C���孲���e�i�A�O���g�F�@�g���dzN��s�ʽ誺Ķ��O�A�e��ˤ��Y�a���h�ХL���ɡA���٨S�����^�ӡA���孲���N�z�o�F�C�@������Q�~�ʶõ�����A�L�~�o�H���X�ˤ��Y�C�p���L�ٲ`�`�O�o���ӳ����G�~��C�����ѤH�q�a���o���W���U�o�gĶ��O�A�إh�ǹСA�����ۤv�A���A���A�g�o�ܦn���C�g���F���孲�������𦸧ۮa�A�o�g�峹���S���Q�ۨ��A�o���O�����ͷP�����w�C

�@�@�o��Ķ�֨�������w�g�������L�h���A�ӨC�@�������A�O�����ͳ��n�j�T�q�@���A����̷s�o�M���í��q���̵M�p���C�L�`�O�ϴ_�a�b�ߺN�ۤv��Ķ�֡A���_��Ķ�C���ק諸�u�@�i�H�O�@���l�A�ɵ��ɬ��O���s�b���A���i���F���A���C������ɶq�n�@�I�C��

�@�@���ֺq�O�ڪ��v�С�

�@�@�O������_�֪��O�ʷ��n�C�@�ɿ��_�A�٬��ڭI�w�F��h��ȤQ�|��ֲĤQ�K���A�n�է������֡A���v���۴����z���A�y�Z�o���H�����۫H�o�O�@��93���ѤH���O�СC

�@�@���^�꦳�@�ӵۦW�t��Ronald Colman�A���F����154����h��ȤQ�|��֡C�ڪB�ͧ˨�F�����a�e���ڡA�ڴN�g�`ť�L���Իw�A�o�O�ܰ������N�ɨ��C�L���o���ܼзǡA�O�۴��Q�ڻy���C�����A�O�����_�^�y���ӾU�PIJ�A���b�줤�W�^�y�]�ծɴN���F�C�]�ժ��Ѯv�O�ӭ^��ѤӤӡA�̤ϷP�����o���A�ХL�̭n�o�^��۴��W�y���|���зǭ��C��ӡA�O�����@���hĬ������Դ����A���ܮԻw�F�@��Ĭ�����֤H�^�����֡C���a�H�ɯɻ��L�o�����ӼзǤF���A�L�����O�Ӥ����W���^��ѤӤӱЪ��C

�@�@��_�O���ӻ��A�I�w�ֺq���O�ͬ����˹��A�ӬO�ͬ����@�����A�b�S������l���A�Ʀܦ����ͬ����@�Ϥ覡�C���孲�������A�L����F�����A���F���ϭ��R���l���A�Q�U���Ϊy�q�ҰʡC�ΰ��d�ɡA�n�Τ��I�Ⱚ�d�J��U�ӡC�o�O���N���A�n���H�۸`���~��ΤW�O�C�o�ɡA��h��ȡB�ٷO���ֺq�N�ɯɯF�i�F�L�������C�ߨ��q�����ֺq�`���t�X�ۤ�W�簪�d�J���`���A���ҰʥR���F�@�شr���P�A�O�L�u�Ȧa�ѫo�F���߾D�����F�v�h�W�C

�@�@�W�@��80�~�N�ɡA�L�w�F�Y�����~�{�g�A�@���]���v�C�]��L�n�A�̵M�O�ֺq�ӳ���L�C�L�I��h��ȡB�ٷO�B�د��ش��A�]�I���j�B�թ~���B�������A�b�ֺq���w���U�C�C�J�v�C�o�ӲߺD�L��{�b�٫O�d�ۡA�W���ꡧ�������C

�@�@�b�Q�|��֪��@�ɨ��I���[�F�A�L�]���w�g�C1986�~�A�L�X�F�@���m�O���Q�|��֡n�A�o�����l�{�b�٦b���_�W�[�ۡA�]���L�٦b���_�M��۸֪��F�P�C�Q�|��֬O��������R���R���A���L�{�P�q�w�Ҩ����W�S�����~���ۥѡ��A�������ƪ��֤H�A�i�H�b�o�Ӥp�خب����W�ѤJ�a���C

�@�@�L�]�٦b½Ķ�C�L�{�b���M�p�k��P�X�@Ķ�X�m��h��ȸֺq���s�n�A�p�����맹�Z�A�u�Ѥ@���Ԩƪ��֡m���Ǵ��M�w�F�����n�٨S�����C�S�@Ķ���A�L�N�������½Ķ�L��h��ȥ������ֺq�F�C���P�{�b�O�_�ʮv�S�j�ǥ~�y�Y�б¡A�P�ˬO�Ӳ�h��ȱM�a�C

�@�@�ڰݱO�����͡A�ֺq�b�믫�W��L���N�q�O����H�L�G���a���G�����H�ݧګH���H�v�СA�ڻ����H�C���O���F��믫���H���A�ֺq�N�O�ڪ��v�СA�[���N�O�ڪ��W�ҡC���k��]���}�����ݥL�ӥͷQ������A�L���A�ӥ��٬O���Ӹ֤H�C

�@�@���ͻ����l���|��G�q��h��Ȩ������

�@�@72�������|����ͻ��_�ܨӡA�a�ۤ@�ǫn��f���C�L���b�����ſ��A�o�]�O�L���˦��ͻ����G�m�C���a���G�~�ѫάO�嫬�����n�ؿv�A1943�~��1944�~�A�N�b�o���A�w���Y���͵��֪����˫��۩R�A�s��Ķ�X�F�mù�K�ڻP���R���n�B�m���i�p�S�n�B�m�������n�B�m�z�d�G�@�n���h����h��ȼ@�@�A����1944�~���f�]�����a���F�L�C���M�٦������b�S�����A���o��~�������s���̡��A������ۦ��פ_���F�ۤv������h������@�������]�W���@�ɮѧ�1947�~���^�C

�@�@2007�~�A���ͻ��G�~���¶}��A���|�����]���]�{�h��A���W�A�]���^�C�C�ѡA�L���n�b�o���u�@�b�ѡA�άO���ШƸ�A�άO��z��ơA�H�o�ؤ覡�A�q�q����۪��v�_�������ˡC

�@�@�l�M���˿���

�@�@���ͻ����@�ɦ~��32���A���ɦ��|��~�躡�P���C�L��_���˪��L�H�A�b�ܪ��@�q�ɶ������O�ťժ��A�Ʀܥ��˧��M�p�]�ܤ����_���˪��ơC�y�L���j�@�ǡA���ˤ~�������ܤ@��A���h��Ȫ��@���s´���@�ӭӬG�ơA������lť�C�ΦܤW�F�����A���|��~�u���q���˵��UŪ��F��h��ȡC

�@�@���Ǧ��|�豵IJ�o�ߡX�X�b�W�@�������Q�~�N���F�v������Ҩ��A��h��ȳQ�������p�겣���Ū��������A���N�����Q�H���_�C�Ʀܦb�G�m�ſ��A���ͻ����W�r�]�A���H���C1954�~�A�@�a�X�����A�����ͻ�Ķ�m��h������@���n�ɡA�b���X�����������j�j���D�G���o��Ķ�����u�I�O��r���լy�Z�A�]�h�֫O�s�F��@���믫�F�ڭ̻{���A�b��h��Ȫ������@�@�٤��i��b�u�ɴ����N����������Ķ���H�e�A�N�o��Ķ�����@���n���q���ƥX���O���N�q���C��

�@�@�����O���O��ǡA���|�誺�^�y���Z�ܦn�A��Ӧb�ſ��t¾�u�j�Ƿ��F�@�W�^�y�Юv�C�����~���ӮɡA�L�ٷ|���½Ķ�C

�@�@���孲�����A���|�����F�@�ǽ����A����ʶõ�����A�~�����|�h�@�I�I��M���˥ͥ��������C1978�~�A�m�s��ǥv�ơn�ХZ�A���@���N�a���s�ܽЦ��|����˧��M�p�g�@�Ǧ^�ХL���˪��F��C���|����F�@�ѡ������_�������𮧡Aı�o�o��ƫܦ����ȡA�K�]�U���˧�����v�ƾ�z�X�ӡC�ھڥ��˴��Ѫ��u���A�L�ٵn�����X�F���֤��˱q�e���B�͡B�P�ǡB�P�ơC�b�Ѧh�«B���L�H���A���ˬO�ӶԳҡB�o���B�ܤֻ��ܪ��H�A���֤~�B�峹���o�n�A���]���ɹj�Ӥ[�A�L�̯ണ�Ѫ����O���d�E���A�S����k���X�@�ӧ��㪺���˨ӡC

�@�@1987�~�L�ѡA�a���ӤF���C�{�j�Ǫ��Ѯv�d��өM�����F�C�L�̷Q�Ч@�@�����ͻ����ǰO�A�Ʊ槺�M�p�ണ�ѧ��ơC�^�а_���q�ɶ��A���|�诺�����˷��ɡ��ֱo���桨�A�C�@�ѳ��Эz�\�h���˪����ơA��½�X�F���ֶָ��M�ѫH�C�b�o�ӹL�{���A���|��]���U���F�ܦh�u�@�A���H�۶ǰO�@�̡A�l�M��F�^�^���}�����˪��ܸ�C1989�~�A�m���ͻ��ǡn�פ_�g���X���C

�@�@�u�@���ˤu�@

�@�@���|��{�P���˵������˪��ܡG�����ͻ������O�Ӹ֤H�A�]�O�ӷR��̡A�䦸�~��O�@���u�q��½Ķ�a�C���֤H������A�����˯���r���ۤ�r�b��h��Ȫ����N�@�ɤ������F�ӷR���Q�A�h�������˦b���`�}�W�����p�U�A������Ķ��u�@�~��U�h�C����½Ķ��h��ȡA�O���F�R��ߪ��X�ϡX�X�o��O�@�ɮѧ��浹���˪��@��½Ķ�u�@�A��������ť���饻�H�]������S����h���Ķ�����կ�����O���S����ƪ���a���ɡA�K�N��z�ѥͪ��u�@�����F�^���������ڨƷ~�A�NĶ��@���F���ͪ���V�C

�@�@�N�b���˧��h��Ȫ��E�ӳ@����Ķ����I�ѧ��ɡA�z�o�F���K�@�T�����ܡA��x�i��W���A�w��Ķ�Z�Q�����R���C��ӡA������줤��������u�@�A��Ķ�X�F������Ķ�Z�A�S�Q��S�A���Q���_�Ԥ��C���F���ԶáA���˱a�ۥ��˦^��F�ſ��Ѯa�A�b�x�j���N�ӤU�A�S���s�}�l�F�u�@�C�L��j�ǰ��A�ȶȨ̾a�ⳡ�^�����A�u��F��~�ɶ��A�b�u�@�e�m�ϯ�a�@Ķ�X�F31���@�@�C

�@�@�Ͱ_�o�q���ơA���|��ܬO�D�N�G���b���ڥ٬ަy�U�����p�U�A�C�Ӥ���H�ߨ������@�Ѯ�A�Q����a���I�Ʊ��C��1982�~��1985�~�A���|���Ū�F�s���q���j�Ǥ���M�~�A���~�פ��D�اY�O�����ͻ����R���Q���C

�@�@���˪��ǰO�X����A���|��H�����|����h�s���ƤF�C1997�~�A���˥h�@�A�L�b��z���˿ɡA�S��Ū�F�����������ѫH��Z�C�`��IJ�ʤ��U�A�L�ۤv�}�l�ۤ�Ѽg�������G�ơA��ӥH�m�֫Q���n���W�b�تF�v�j�X�����X���C

�@�@�L�ܫᮬ�ۤv��z�o���ӱߤF���C���n�O�����٦b�A���ǰ��D�N�i�H�ݦo�A�{�b�N�n�d�U�ظ�Ƨ˲M�A�����N�A�]�ˤ��M�F�C���L�ܲM���o���u�@���N�q�C

�@�@�o�Ǧ~�ӡA���|��@���b���۾�z�u�@�G�䤤�]�A���˦b����������u�@�ɬ����p������ؼ��g���ɨƵ��סA�צ��m�p�����n�X���F�]�]�A�������ѫH���A�X���F�h�Ӫ����������ͻ����ѡ��X�X�o�DZ��Ѷ������@�A�����ͻ��b��h���Ķ�̤��~�A��o�F������̷|�����ܪ��H�����ٸ��C���|�軡�A���L�����Q��ѦW�s�����ѡ����A���O���ѡA�����[�Ѥj�A�ϬM�F���|�ɥN�ܦh�F�表�A���X�������N�{���o�O�ӽ��I�C

�@�@���M�٥]�A��h��ȡC�q��z���˴X��Ķ�Z���A�L�o�{�F�ܦh�öQ����ơCĴ�p�b���˵����˪��@�ʫH���A��Ķ�F�@�q�m�Ҥj�w�ߡn���O���A�o�N����Ķ��h��ȼW�[�F�@�ӥi�ѦҪ�Ķ��C�e�~�A����C�~�X�������X�F��@���ͻ���Ķ�������A���֤��e�n�ھڤ�Z���s�խq�A�X�����V���|�责�X�@�Ǧ��ðݪ��a��A�L�N�h�d�\��ƩM��έ��A���X�@�ǫ�ij�C���s�\Ū���˪�Ķ��A�L�ѰJ�P����˵��q���״I�A�`�O������{�O�ܱj����r�ӶǹF�X��μ@�@�������C

�@�@���M�o�Ǧ~�]�g�`���ܰѥ[�@�Ǭ�Q�|�B���L�@��Ķ���譱����s�A�����|��ϴ_���ۤv�O�ӡ��~�桨�A�b�u�����M�a���e�A���������C�L�u�Oı�o�A�J�M�ۤv������M��ơA�N���Ӧ@�ɥX�ӡA���߿j�ޥɡ��A�ɱM�a�h��s�@�ǰ��D�C�̪W���400�P�~������A�L��F��ۤv�����ʤ�{�A�w�Ʊo�ܬO��i�C

�@�@���|�赹�ۤv����l�_�W�������A�o�O���F���������b�����j�Ǫ��۹J�۪��C�������^�y�]�ܦn�A�Q�O�e�_�ʥ~��y�j�ǭ^�y�Y�A�{�b����C�߭ߤ������@���u�A��o�Ӯa���p�Y�b�@�_�C