圖片:中國國土資源報社

政策要點:

【重磅!住房供應偏多市縣住宅用地供應要減少】國土資源部、住建部25日發文要求:對住房供應明顯偏多的市、縣,或在建住宅用地規模過大的市、縣,應減少住宅用地供應量直至暫停計劃供應;住房供求矛盾較突出的熱點城市,應根據市場實際情況有效增加住宅用地供應規模。

【新提法!未開發房地產用地可轉型利用】國土資源部、住建部25日通知要求:房地產供應明顯偏多或在建房地產用地規模過大的市、縣,可研究制訂未開發房地產用地用途轉換方案,通過調整土地用途、規劃條件,引導這類用地轉型利用,用于國家支持的新興產業及養老、文化、體育產業等項目用途的開發建設。

【明確!商品住房可作為棚改安置房和公共租賃住房房源】國土資源部、住建部25日發文明確,整體購買在建房地產項目用于棚改安置房和公共租賃住房,或將尚未開工建設的房地產用地轉為棚改安置房和公共租賃住房用地的,允許其適當調整規劃建設條件,優化戶型結構,並完善配套用地手續。

國土資源部住房城鄉建設部下發通知

優化住房及用地供應結構 促進房地產市場平穩健康發展

作者:周麗燕

人民政協網訊 26日,國土資源部住房城鄉建設部下發通知,優化住房及用地供應結構促進房地產市場平穩健康發展。

通知指出,房地產業是國民經濟的重要行業,房地產市場穩定關係民生和經濟社會發展。去年以來,房地產市場進入調整期,交易量下降,開發投資增速回落,區域性差異加劇。今年的《政府工作報告》要求,堅持分類指導,因地施策,落實地方政府主體責任,支持居民自住和改善性住房需求,促進房地產市場平穩健康發展。

為積極應對房地產市場形勢變化,促進經濟平穩健康運行,3月25日,國土資源部、住房城鄉建設部在2014年工作基礎上,聯合下發了《關于優化2015年住房及用地供應結構促進房地產市場平穩健康發展的通知》(以下簡稱《通知》),對各地國土資源、住房城鄉建設主管部門2015年相關工作提出了具體要求。

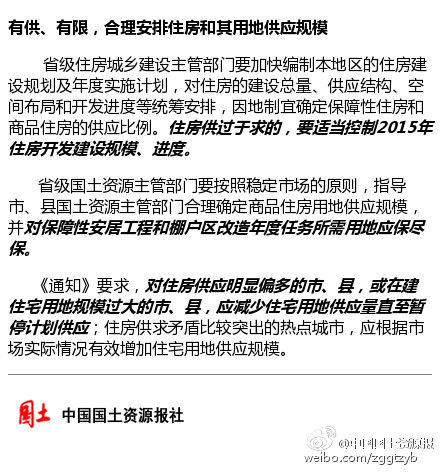

一是有供、有限,合理安排住房和其用地供應規模。省級住房城鄉建設主管部門要加快編制本地區的住房建設規劃及年度實施計劃,對住房的建設總量、供應結構、空間布局和開發進度等統籌安排,因地制宜確定保障性住房和商品住房的供應比例。住房供過于求的,要適當控制2015年住房開發建設規模、進度。省級國土資源主管部門要按照穩定市場的原則,指導市、縣國土資源主管部門合理確定商品住房用地供應規模,並對保障性安居工程和棚戶區改造年度任務所需用地應保盡保。《通知》要求,對住房供應明顯偏多的市、縣,或在建住宅用地規模過大的市、縣,應減少住宅用地供應量直至暫停計劃供應;住房供求矛盾比較突出的熱點城市,應根據市場實際情況有效增加住宅用地供應規模。

二是優化住房供應套型,促進用地結構調整。立足市場實際,對在建商品住房項目,在不改變用地性質和容積率等必要規劃條件的前提下,允許對不適應市場需求的住房戶型做出調整,支持居民自住和改善性住房需求。房地產供應明顯偏多或在建房地產用地規模過大的市、縣,可以根據市場狀況,研究制訂未開發房地產用地的用途轉換方案,通過調整土地用途、規劃條件,引導未開發房地產用地轉型利用,用于國家支持的新興產業、養老產業、文化產業、體育產業等項目用途的開發建設,促進其它產業投資。

三是多措並舉,統籌保障性安居工程建設。進一步加大住房保障貨幣化工作力度,市、縣可將符合條件的商品住房作為棚改安置房和公共租賃住房房源。整體購買在建房地產項目用于棚改安置房和公共租賃住房,或將尚未開工建設的房地產用地轉為棚改安置房和公共租賃住房用地的,允許其適當調整規劃建設條件,優化戶型結構,並完善配套用地手續。

四是部門聯動,加大市場秩序和供應實施監督力度。強化房地產開發全過程的聯動監管,對在房地產開發和交易環節中有嚴重違法違規行為的房地產開發企業,以及違反有關資質管理規定的房地產開發企業,國土資源主管部門可以根據住房城鄉建設主管部門提供的信息,限制或禁止其參與新出讓房地產用地的競買。對在土地市場中有違法違規行為的房地產開發企業,住房城鄉建設主管部門可依據國土部門提供的信息予以相應處罰;情節嚴重的,依法注銷其資質證書。

省級國土資源、住房城鄉建設主管部門要進一步加大對市、縣工作的指導、監督和檢查力度,落實地方政府主體責任,既要防止不作為,又要防止亂作為。住房建設規劃、年度實施計劃和住房用地供應年度計劃要報同級人民政府審批後實施,並向社會公開。市、縣住房建設規劃、年度實施計劃和住房用地供應年度計劃的完成情況,調整房地產項目的土地用途、改變套型結構等規劃建設條件的情況,以及住房開發建設和銷售情況,要主動向社會公開,接受社會監督。

[責任編輯: 普燕]