被稱為“臺灣娘子”的張平宜,十多年來一直在為昔日麻風病康復村的孩子們奔走。彼時,她曾經在那里見到多位拖著淌血的殘肢緩慢前行的麻風病患者,蒼蠅在他們的傷口處打轉。而今,醫療的進步已經讓這個景象漸漸變成歷史。以前張平宜的精力是培植學校,現在有些改變。她還會管孩子,但不用所有事都做了。她說自己有可能會往經驗分享的路去走,“臺灣娘子可以下涼山了”。

■ 記者手記

張平宜快人快語,常常提問還沒完,她已經回答上了。在涼山的10年經歷,讓她對大陸的事情了解頗多,雖然說起話來還是臺灣口音,但是很多詞匯已經換成了大陸用語。一年中,她有4個月在臺灣,其余8個月在大陸。她往返于涼山和青島,也會來北京和上海與不同的機構打交道。十年來,她見證著麻風病在中國的逐漸消退。從前,她曾在麻風病村見到多位拖著淌血的殘肢緩慢前行的麻風病患者,蒼蠅在他們的傷口處打轉,醫療的進步讓這個景象漸漸變成歷史。“他們現在OK的,很多人有假肢,每天還可以選擇穿那個腳。”她話語里透著些幽默。

麻風病人的後代,常常是被人們歧視的小孩,他們受不到良好的教育,只能在自己的世界里打轉。張平宜一直在做的,就是幫助這些孩子回歸社會,讓他們可以過上有尊嚴的生活。張平宜還記得第一批孩子小學畢業時的場景,她特意買來了焰火,讓孩子們知道外面的世界里有的東西是什麼模樣。但就像她在書里寫到的“有一天現實會咬人”,很多孩子並沒有像她希望的那樣繼續學習,他們很多人又去做了童工。不是每一個人都能聽進去張平宜的話,孩子們各有各的命運,張平宜漸漸看得開了。也確實有孩子因為她,命運得到改變,比如那個為她當助手的23歲的大男孩,他是大營盤小學第二屆的畢業生。

張平宜用《臺灣娘子上涼山》這本書的繁體版版稅建造了村里的第一所希望學校,現在她希望把簡體版的版稅捐出來,幫她完成在大陸挂靠基金的心願。“在這邊設立基金會金額太高了,需要2000萬元人民幣,如果挂靠在一個基金的話100萬元就可以,這樣我至少就可以合法透明地進行工作了。”

談新書 觸碰隔壁的世界

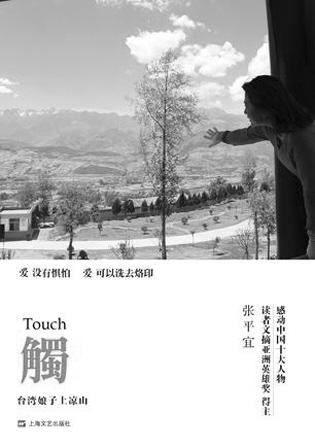

新京報:這本書簡體版叫《觸》,與繁體版相比,名字的變換是什麼意思?

張平宜:取名《觸》有幾個原因,首先大營盤是四川的一個角落,我希望用繁體字的“觸”,因為簡體字的“觸”看起來還是不夠有觸感,繁體版右側是“蜀”,左邊是“角”,我去的剛好就是四川的角落。再有我用這張封面的意義是:我是一般社會的人,我觸碰隔壁的世界,雙方因為觸碰而有所認識和了解。

新京報:簡體版在內容上和繁體版的區別是?

張平宜:有三分之二和繁體版一樣,然後又加了一個10年手記。我很想跟人家分享一個公益組織成長10年的過程,從無到有,怎麼能在一樣的夢想中每一年有所成長。當然有時候也蠻令人挫敗的。我覺得這個10年手記是任何公益組織都應該看的,公益組織的成長真的沒有那麼容易,這里面有“鐵娘子”的張平宜,也有多愁善感的張平宜。另外還增加了附錄的部分,因為很多人想要了解麻風病到底怎麼回事,我加了歷史上和麻風病有關的東西以及政策上的改變。

談孩子 希望他們有尊嚴地闖,但他們只能打工

新京報:曾經看過一個視頻,你在麻風村帶的第一批小學生畢業時,你們非常激動。但是這批孩子畢業之後走的路,可能和你期望中的並不一樣。

張平宜:這是這本書里我最難過的一篇,我曾經考慮要不要寫,因為寫完太感傷。第一批畢業的孩子現在只剩下一個還在身邊,其他都走了。愛是一把雙刃劍,最後我要學的是放手的智慧。我把他們從小帶到大,我希望他走的路不見得是他要走的。我多麼希望他們成龍成鳳啊,但是孩子說他要的是自由。你心里會說“你準備得還不夠”。但是他們總是很急切地要長大。

新京報:他們去哪兒了?

張平宜:基本上去工地做工了,小學畢業典禮的時候,大家都很感動,大營盤那麼久沒出過小學畢業生了!可是等到有一天他們到了外界,才會發現他們需要學的東西更多。他們畢業的時候會覺得自己很不錯了,但是大陸一年600萬大學畢業生,你出去外面跟別人打拼很辛苦的。可他們要自己去闖,才知道到底我們告訴他們的是真的還是假的。他們能做什麼?只能在工地打工。

新京報:但是他們畢竟離開了村子。

張平宜:他們擁有身份證的時候就可以離開了,但“離開”應該是有尊嚴地到社會闖,不僅僅是能走出去,而是能夠公平地和別人競爭,歷史背景造成他們最缺少的就是這個。我覺得“尊嚴”這個詞很重要,這是我們平常在外面社會的人不能理解的,我們一開始已經佔了優勢,只是平時你不會覺得,直到你跟深山里的孩子對比的時候。

新京報:你剛剛也講到挫敗感,這個挫敗感指的是什麼?

張平宜:我的組織在臺灣,我是從臺灣管理大營盤,關心孩子,距離遙遠讓我有很多無奈,很多事情我沒辦法親力親為。再者,大陸的教育資源留給麻風村的孩子們的很薄弱,他們的社會環境差距太大。父母本身沒有文化,通常在教育和經濟之間會選擇經濟,涼山應該是中國大陸童工最多的,小學沒畢業就出外打工。所以我要和很多社會大環境做抗衡,這讓我很無力。再者就是說,除了這個,小孩本身念書是需要天賦的,有的孩子怎麼講都真的……1算到10,超過了就算不出來。各種因素在一起,這段過程我覺得很難,和我預期的不一樣。

談改變 麻風村逐漸消失,現在做社會康復

新京報:我印象里也有麻風村的父母會想盡辦法供孩子讀書,有一個孩子的父母把所有的救濟金攢下來。

張平宜:對,那個是德昌的孩子。他讀到大學畢業,畢業就結婚了,在成都附近開了個店,急切想賺錢,但做得並不好。物質是我們的孩子出來後最大的誘惑,不容易把持。孩子們各有各的命運。我心情不好的時候會罵自己是豬,我常常講說,“如果再做我就不姓張”,我已經換了太多姓了。

新京報:你多久要罵自己幾次?

張平宜:不曉得,女人的情緒和天氣一樣。現在我沒有年輕時的體力了,光跑涼山都會害怕。那邊一直是盤山路,要經過好幾個縣,以前我一天可以爬3個縣,現在每次都覺得這條路越走越長。

新京報:現實這條路呢?

張平宜:我可能會有不一樣的轉換,以前的精力都是培植大營盤,現在有一點改變。大營盤今年也出了第一屆中學生,從學前班一直到初三,十個年級我都實現了,今年應該可以把管理學校的責任交還給學校。我還是會看學生、發獎學金,但不像以前還要管水、管飯、管孩子談戀愛。這一兩年我在大陸拿了太多獎,自己都不敢退。我有可能往經驗分享的路去走,可能想要到雲貴去,和當地組織合作。現在我覺得應該可以走另外一條路了,“臺灣娘子”可以下涼山了。

新京報:你在書里也寫到,麻風村逐漸消失,這種變化對你們工作有影響麼?

張平宜:要是有一天這個社會的變化會讓我失去工作,那就是我要的。麻風村逐漸消失,我們現在做的是社會康復的過程。

我常常跟別人講說,如果你願意跟我一起工作,就是在寫歷史。早些年我還不敢邀請別人一起做,當時還是有5%左右的傳染率,我不能說服別人說你是那個完全免疫的人。可是如今醫療的改進,我們要做的是幫忙趕快消滅掉麻風村,讓他們的後代慢慢回到社會,這樣就完成了歷史大業。如果麻風病在中國沒有了,那印度呢?印度還有幾百萬人口是麻風病,印度並不把麻風病人做隔離,印度乞丐10個有9個都是麻風病。當我們沒有麻風病人了,我們把這個經驗做一個國際回饋也可以,我覺得這個工作到我老死都做不完。

■ 人物名片

張平宜

熱情又固執的金牛座女人,出生于臺灣雲林鬥六的公務人員家庭,畢業于臺灣師范大學社教係,曾擔任《時報周刊》、《中國時報》記者及撰述委員,2000年離開新聞界,協助成立中國麻風服務協會,投入兩岸麻風救援義工的工作。隨後在四川涼山州越西縣麻風村,興建大陸第一所麻風病人子女小學——大營盤小學。2011年7月,獲民政部“中華慈善獎”最具愛心行動楷模稱號;2012年2月,獲評央視“2011感動中國人物”。講述其10年涼山經歷的《觸》一書日前由九久讀書人出版。記者 姜妍

[責任編輯:楊永青]