從威尼斯、烏爾比諾和博洛尼亞,到佛羅倫薩和托斯卡納,由那直到地中海熱那亞,再到米蘭。今年初冬,馮驥才繞著意大利,遊覽和思考了那些推動過“文藝復興”的重要城鎮。

歐洲剛走到十四世紀,歷史出現轉變,文藝復興從基督教的黑暗時期里破土而出,自由、平等和博愛降臨地中海沿岸,改變了近代意大利和歐洲。

“意大利非常了不起,中世紀的古城還是那樣,全是那樣,街上的一塊石頭都沒有動。”馮驥才感嘆,為記住影響過自身歷史的重要事物,意大利人願意堅持。文化不是一個毫不相幹的“他者”,而是普通人內化了的習慣、觀念與對美好生活的想象。如果沒有這樣的文化自覺,就不清楚來自哪里,以什麼樣的姿態,要前往何處。

記住文化,是在記住那些為了美好生活和尊嚴而做出的想象和努力。這同樣是文明內在的基本精神和目的。

但不同的年代,盡管存在具體的差異,卻都可能鉗制了我們的生存、思考和行動方式。“跟時代相處的時候,我們是弱者,時代是強勢的。”馮驥才以1966年為起點,在生活的細節中重逢自己的經歷和感知,那一年他和戀人剛結為連理,“是一個男人成熟了,成家了”。成了丈夫,家庭的責任落在了馮驥才的肩上,需要對生活把握和付出更多。但到來的卻是不安的十年。即便是在當下,功利和喧囂,同樣在年輕一代身上刻下了局限,而精細化的專業教育卻又限制了嚴肅而廣闊的思考能力。如何從不同的時代局限中突圍,不安也好,功利或喧囂也罷,都在拷問著人本身的內在勇氣和張力。

馮驥才

1942年出生于天津,當代著名作家、文學家、藝術家,民間藝術工作者,民間文藝家,畫家。

牆上爬著常春藤,那些暗紅的葉子,倒映在樓底的一池清水上。朔風吹來,葉子輕微地晃了晃。這座院子,迎來了它的第十一個冬天,是天津大學馮驥才文學藝術研究院的所在地,樓上的主人便是馮驥才先生了。

門衛室的師傅陪同上三樓,到了會客廳。書畫卷清香迎面撲來。

馮驥才平和地走了過來,身高一米九二,朋友們都習慣喊他“大馮”。剛放下手上的事務,但七十四歲的他仍不覺疲倦,依然精神飽滿,研究院的工作人員說他是“這棟樓里最勤奮的人,常常是等到工作人員都下班了,才最晚離開。”他坐下來,向前傾著身體,“今年是我結婚五十周年”,回憶往年,他沉穩地談了起來,不緩亦不急,以這樣的方式重逢那些生活中的歡悅和不安、民間文化的擔憂,還有嚴肅的文明拷問。

不安年代仍要擁抱生活

“歷史在我身上開始了”,2016年3月,以一句簡單的話,馮驥才結束了《無路可逃》的序言。馮驥才決定重逢自己的生活細節。跨度十年的歷史細節,滾滾而來,仍在喚起他那些日夜里的不安和焦慮。年代或許就是這樣,看不見,摸不著,卻能恍恍惚惚地感受到一支觸不可及的強勢力量,突然在鉗制和指揮普通人的命運。

起點是在1966年,那一年他和戀人顧同昭結為連理,“是一個男人成熟了,成家了”,馮驥才說起自己結婚,將前傾的身體收了回去,向上挺了挺。年輕的馮驥才成了丈夫,家庭的責任落在了肩上,需要對生活把握和付出更多。但那一年,到來的卻是不安的年代,“正好是‘文革’開始了”。和愛人的成婚的那天晚上,附近中學聞風過來的紅衛兵在樓下踱步作響,手電筒的光直射到房間,恐懼在愛人的腦海中徘徊不去,五十年過去了,仍常常在記憶中被驚醒,不得安寧。或許“內心的恐怖才是最深刻的感受”,馮驥才在文字中重遇了那十年的不安深處。

但生活還得繼續,生活的真善美、幸福和尊嚴,這些關切人的基本狀況的事物,仍然是馮驥才內心渴望與堅持。“越壓抑和束縛的時候,越渴望自由。”即便想起了那些不安,但他在說話時仍是那樣平和沉穩。

清晨窗玻璃上凍結的冰花,光亮奇異,在那十年的每個寒冬里,這是馮驥才和愛人所最喜愛的了。自然而然地結成,簡單而又自在。馮驥才愛上了這樣的向往。那時候,他剛到天津的書畫社不久,但做業務員時,為書畫社帶來可觀的業務單;天天跑業務,遠離了同事間的猜忌是非,騎著自行車在街巷上,在不安的年代獲得了這樣的自由,更加彌足珍惜。

然而,現實狀況,仍衝擊著馮驥才。他向往自由的閱讀,只能在掩蓋下偷偷地完成願望,比如做一個《馬克思的青年時代》封皮,把“封資修”的《復活》包裝和保護了起來。同時向往自由的表達,只能做“秘密寫作”,目的是記住自己在不安中的那些所聞、所見和所思,為了逃避抄家,還塞進過自行車的轱轆里。突然一天,自行車被帶到了公安部門,盡管跟秘密不關,但仍增加了不安,趕緊把紙張掏出來,藏在家里的各種牆洞。“文革”的第十年,唐山大地震將房間變成廢墟,馮驥才像“考古”一樣地尋找那些秘密紙張。

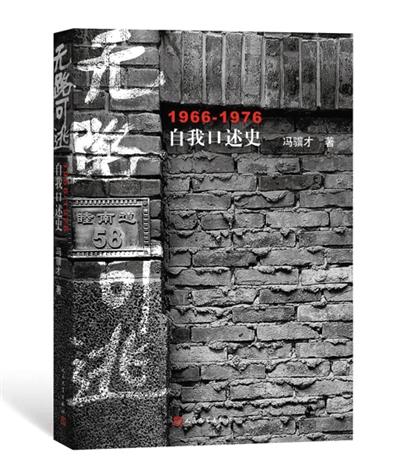

《無路可逃:1966—1976自我口述史》 作者:馮驥才 版本:人民文學出版社 2016年8月

文化在凡人的生活細節里

前半個月內,馮驥才先是在意大利,觀賞了那些推動過“文藝復興”的重要城鎮,回到國內,馬不停蹄到保定出席一個村落文化保護的會議。二十年來,民間文化遺產的拯救和保護一直是他工作精力的中心。

“意大利非常了不起,中世紀的古城還是那樣,全是那樣,街上的一塊石頭都沒有動。”在馮驥才的思想里,文化不是一個毫不相幹的“他者”,而是內化了的習慣、觀念與對美好生活的民間想象,已經“流淌在人們血液里”。如果沒有這樣的文化自覺,就不清楚來自哪里,以什麼樣的姿態,要前往何處。城市化的高速進展,從建築、街道到住宅樓的命名,都在衝擊著民間中國的文化記憶。馮驥才希望可以記住它們。

記住的方式,不止于民間遺產的守衛。普通人的生活細節,一直是他理解這片大地上的文化的路徑,《挑山工》《泥人張》《高女人和她的矮丈夫》,這些在上世紀八九十年代就已經被編入中小學語文課本的精悍作品,呈現了馮驥才理解的中國民間精神和文化。

這就是生活,而生活的細節是不會欺騙人的。細節因真實而在千百年來都獲得了普通人的傳承和讚美,在民謠里,在號子里。即便是那些宏大變遷的歷史,同樣刻度到了普通人的生活細節上,影響著他們的生存、思考和行動的方式。倒過來而言,經由他們的生活經歷和經驗,以公允的材料做出收集和整理,不偏不倚,同樣可以看見那些“看不見摸不著”的歷史演變。生活細節承載了普通人長久以來,所接受的文化和行事方式,相較于宏大的制度范疇,更基礎,更持久。

穿虎頭鞋,舞獅耍龍,“跟對立的東西相親近,成為保護你或你孩子的東西,是中國特有的文化。”馮驥才將中國的民間文化同歐洲做比較。歐洲人習慣了把醜惡的東西當作是醜惡的,而這樣的“包容性”是中國才特有的文化,是“可愛的一面”。馮驥才說,在四樓的“大樹畫館”收藏了他多年來所致力整理的民間口頭文學,不遺余力地守護那些祖先或前輩們的文化記憶和行事方式。普通人的生活態度都在這里。

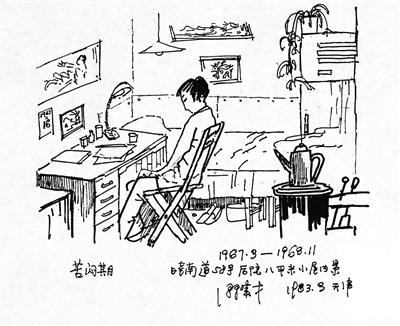

馮驥才自畫簡筆畫,《苦悶》。

文明的目的是幸福與尊嚴

起身走出會客廳,來到了四樓的“大樹畫館”。畫館的四個字,是好友冰心女士所題的,和許多文化思想界的友人一樣,她習慣喊“馮先生”。“先生”所內化了的意義與尊重,大概是在他們這一代人身上最明了不過了。

馮驥才繼續寫下自己的生活細節,所看到的,是強勢的年代和存在局限的自己。在1974年,因美術出版社的偶然機遇,馮驥才可以寫連環畫,盡管沒有稿費,卻能署名。但那本連環畫叫《渡口》是突出和宣揚階級鬥爭的戲劇。馮驥才感受到“我走錯了”,接下來的《義和拳》同樣如此,為了安全和刊登,就要用“文革”思維構思,但這些思維不是自己的,“我被異化了。”他不回避任何細節,以真實相遇“馮先生”。

那些不安的日夜終于離開了。“文革”結束,全國上下一片激昂。但馮驥才,希望能同時回到人本身做出嚴肅的反思,四十年來,他是那批最早做出嚴肅反思的,“我是這半個世紀的親歷者,這段歷史應該是我的個人史來見證。”

到了展覽櫃面前,馮驥才指著陳列,“這些口頭文學的工作量是非常大的,現在做了兩期,加起來有十幾億字了。”這麼多年來,他放輕了自己的文學創作,而把精力和思考都投向了民間文化遺產的拯救與保護。

經歷了不安的年代,馮驥才更加關切文化。但重要的原因還不僅在此,到了新時期,經濟佔到了主導的位置,工業化和城市化在上世紀末以來,先後作為中國經濟增長的重要引擎,衝擊了民間文化的記憶和載體。這樣一個被稱之為“功利”或“喧囂”的年代,改變了文化,也改變了普通人的境遇。

相對成熟的市場經濟,和人文精神已相容,但如果沒有回歸人本身,或許很難遠離被經濟化的可能。“到現在,也沒有把文明放在一個重要的位置。享受文明才是最高級的享受。”五十年歷史在馮驥才的生活和思考細節里,“政治也好,經濟也好,如果不是為了人,就不是好的政治,就不是好的經濟。”不同的年代,存在不同年代的局限,不安也好,功利也罷,但為了生活的幸福和尊嚴,讓“人”獲得重要的位置仍然是文明的內在目的。(文/ 羅東 新京報記者 )

[責任編輯:楊永青]