2月25日下午,主持人王雪純與作家畢飛宇就畢飛宇的新書《小說課》在京舉辦了分享會。

正如書名《小說課》,這些文章是畢飛宇關于小說閱讀與小說寫作的思索。“我們寫小說的時候,渴望通過小說把生活的秘密找到,解開生活的殼給大家看,但我相信世界上沒有一個人可以找到這個秘密,但是我們還是要找。”畢飛宇說。

分享會中,畢飛宇根據自己的閱讀與寫作經驗,對于小說寫作提了很多見解,同時他也談及寫作者的直覺、想象力等天賦在寫作中的作用:“第一,你在寫作的過程當中,對你小說人物的把握,他的性格生成和走向得有直覺。第二,在小說運行的過程當中,在小說里頭這些人物有時候像波濤洶涌河面上的氣球,一會兒冒出來,一會兒沉下去,你得知道如何把控它。這種多方面的直覺,我不認為它是可以教的。包括想象力,從此到彼,從A到甲,從C到丁,老師可以教你怎麼聯想,但是這個能力很可能在有天賦的人那里,一秒鐘的時間都不需要,他趴地上就蹦出來了。”畢飛宇說。

畢飛宇

寫作時,“我的書房像軍官作戰室”

“《紅樓夢》描寫‘色’,也就是‘世相’的真正開篇應當從第六回開始算起,也就是從《賈寶玉初試雲雨情,劉姥姥一進榮國府》開始算起……對小說而言,‘白玉為堂金作馬’是句空話,曹雪芹的責任就在于,他把‘白玉為堂金作馬’的解釋權悄悄交給了‘賤人’劉姥姥。……在被‘挺胸疊肚’的幾個門衛戲耍了之後,她只好繞到後街上的後門口……第六回是這樣終結的:‘劉姥姥感激不盡,仍從後門去了。’好作家是這麼幹活的,他的記憶力永遠都是這麼清晰,從來都不會遺忘這個‘後門’。”(畢飛宇《小說課》)

畢飛宇強調了記憶力的重要性:“好記性是必須的,即便是寫一個長篇小說,能把一年到兩年時間里面,要把自己長篇小說里面哪個人是什麼樣的狀況記住。之前就有小說家出過大事,大家都知道姚雪垠的《李自成》,在第四卷里面,那個人已經死了,到後面幾卷,那個人又在熱情洋溢地說話,這是很嚇人的。”

畢飛宇也談到他所用到的輔助記憶的方法:“我曾經有過戲言,我的書房沒有那麼儒雅,我的書房更像一個軍官的作戰室,一個人物出現了,估計是多大年紀,是一個什麼職業。人物出現以後,我就用一個記事貼寫下來,往牆上一貼,然後再寫,再往牆上貼,等一個小說寫完之後,那個牆很壯觀。”“貼的時候是有順序的,從左邊往右貼,第一行粘完再粘第二行貼。我覺得這是一個好方法,因為我40歲之前不幹這個事,40歲之前幾十萬字的東西,無論多麼復雜,腦子里面清清楚楚,年紀大了,怕出錯,我早就這麼幹了。”畢飛宇說。

“我不在書房寫作,我在餐廳里面寫作,我在吃飯的地方寫作。吃飯的時候把書呀、筆記本呀往里面推一推,就在那吃飯;吃完飯以後,把碗筷拿走,我寫高興了夾一個鹹菜放在嘴里,之後再接著寫。”“我讀書相對來講也是比較講究的,尤其是自己喜歡的書,前兩天我還跟朋友說,首先我不太讚成在手機上看小說。讀書最要緊的事是手上要有筆,該劃的地方劃下來,該在旁邊寫幾個字的地方必須要注視一下,以及高興的時候自己會做一點筆記。”畢飛宇說。

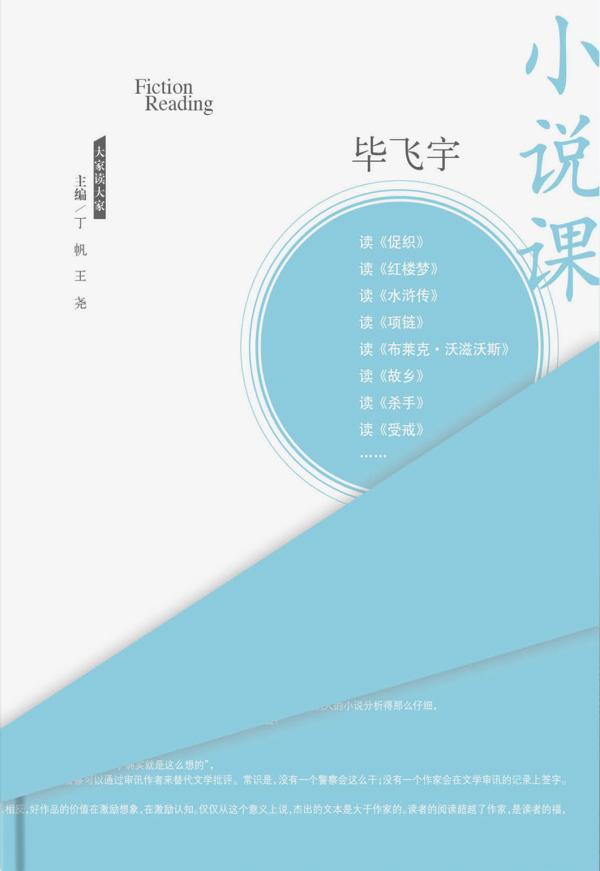

《小說課》書封

形容詞是危險的

“‘此物故非西產’(出自蒲松齡《促織》)這句話非常妙,經常有人問好的小說語言是怎樣的?現在我們看到了,好的小說語言有時候和語言的修辭無關,它就是大白話。好的小說語言就這樣:有它,你不一定覺得它有多美妙,沒有它,天立即就塌下來了。只有出色的作家才能寫出這樣的語言。”(畢飛宇《小說課》)

“形容詞是危險的,我在2003年還是2004年的時候,寫過一篇有關莫言的文章,我談到:小說里面最要緊的詞是名詞,莫言的小說里面名詞特別多,所以他的小說里有很大的信息量;而形容詞是很糟糕的,因為形容詞非常主觀。你從文學的類別上來分,浪漫主義小說是最喜歡用形容詞的,這不是一個好習慣。”畢飛宇說。

畢飛宇打了一個比方:“比如寫一個姑娘是一個很有心機的壞人,我們特別不希望在小說里出現這樣的語言:‘她的臉上出現非常狡猾的微笑。’這是最糟糕的小說語言,為什麼?你憑什麼說這個小說人物臉上的笑容是狡猾的、是狡詐的?我就不相信這個世界上有任何一個人在現實生活當中,為了配合對方我要做一個狡猾的表情給你看,沒有這樣的傻瓜。所以對于作家來講,即使你已經判斷,你描寫這個人物的時候你也不能那樣說。”

“所以好人和壞人的小說是天底下最糟糕的小說,為什麼?它幼稚,它過早地替讀者把結論放在里面,兩章還沒有過去,這是什麼人,你已經替讀者做結論,誰還需要你這個作家去寫呢?所以對作家來講,呈現永遠是最重要的。”畢飛宇說。

“作家跟小說中的人物如何相處,首先我們一定要牢牢地記住一條,就是他的性格。這個跟現實生活中的任何人際關係都不一樣,作家面對人物的時候,當你確定這個人差不多是那樣一個性格狀態的時候,你對他不能有任何幹預,他很可能呈現出你無法想象的狀態來,一定得讓他自己走,你老老實實地把他在你腦海里面發生出來的狀況記錄下來,幹預的越多,越愛不釋手,這個我在漫長的寫作生涯里面體會最多。我們在20多歲、30多歲的時候寫小說特別容易出面幹預,扭著小說里面人物的性格來。”畢飛宇說。

“一個並不可愛的人,寫著寫著,你愛了;一個你非常愛的人,寫著寫著,你不愛了。這有什麼道理可講麼?最極端的例子大概要算曹雪芹和林黛玉了。曹雪芹幾乎從來沒把林黛玉‘往好處寫’,從頭到尾,我們所看到的都是黛玉的‘不是’,一個標準的、有心理暗疾和行為缺陷的問題少年。但要命的是,曹雪芹越寫越愛她;讀者越讀越愛她,一邊愛一邊數落她的不是——你就不能改改麼?你要是改了,你又何至于這樣呢?我敢打賭,曹雪芹的‘一把辛酸淚’,有相當一部分是因為林黛玉。黛玉太叫人傷心了。”畢飛宇在《小說課》中寫到。

“我的風格是從妥協來的”

茨維格《一個陌生女人的來信》,有一個版本是這樣翻譯的:‘你,和我素昧平生的你。’……不管這個男人還認不認識這個女人,他們之間不可能說‘素昧平生’的關係,他們之間的關係只能是這樣的‘(你)見過很多次、卻已不再認識(我)’”

“美國有一個翻譯家叫葛浩文,莫言的英文書都是他翻的。在香港的時候他跟我聊天,講翻譯莫言的心得體會,他說,‘我翻譯莫言的小說跟翻譯別人的小說很不一樣,莫言小說的語言特別荒涼恣肆,一排一排的衝過來,我會做一些特殊的處理。’他舉例,莫言寫:‘他和她之間發生了風花雪月的故事’,葛浩文說:‘我沒有把它翻譯成風花雪月的故事,我翻譯的是:他和她之間發生了一個故事。風。花。雪。月。美國人一看,這個語言多棒啊!’”畢飛宇說。

“我覺得做翻譯的人把自己當成火車司機就傻了,火車司機只能控制車的速度,你不能左右它的方向。可是如果你開了一輛汽車,你在走的過程當中可以左拐右拐、加速和剎車,他是有一些余地的。千萬別以為你翻譯的那個作家,你把他的語言風格吃得透透的,完全按照那個方式去做就是好的。”畢飛宇說。

“我跟南京大學的教授許鈞聊天,我說:雖然我也知道羅曼·羅蘭不能算最頂級的大師,但是他的語言很有特點。許鈞告訴我:那不是羅曼·羅蘭的風格,中國的讀者讀到的《約翰·克里斯朵夫》這篇小說的語言風格是傅雷的。在許許多多時候,一個好的翻譯家在翻譯的過程當中,完全呈現自己的語言風格,一個小說讀者,根本不管這個風格是原著的還是譯者的,讀者只關心一個問題,就是你翻譯的文字好吃,這個好吃的文字是你做給我吃的,還是你生意忙不過來到隔壁店里買給我的,我都不管,吃好了算我的。”畢飛宇說。

畢飛宇也談到自己寫作風格的由來:“任何閱讀都不能左右我的風格。我的風格是從妥協來的——向自己妥協,向自己的內心妥協。我可以肯定的講,我剛剛開始寫作的時候,我的語言風格是從別人那學來的,看托爾斯泰,看陀思妥耶夫斯基,看雨果,看博爾赫斯,我找到一種風格,這是我所喜歡的,然後我開始寫。寫著寫著我就覺得不對,我的幸福感喪失了,我的快樂喪失了,因為我用人家的語氣寫自己的東西。後來長大以後我慢慢明白,我得讓自己開心,我得哄自己,如何讓自己開心,如何才能哄著自己?向自己妥協,向自己最擅長、最願意的方式妥協,妥協到最後就是我的風格。”(文/高丹)

[責任編輯:楊永青]