文/葉匡政

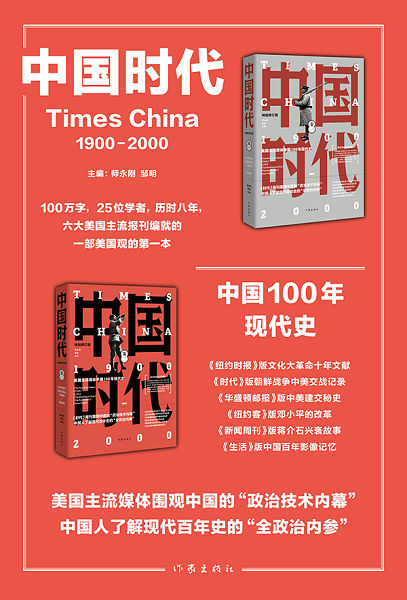

這是本獨一無二的書。100萬字,上、下卷,匯集了美國六大報刊對中國100年來重大歷史事件的報道與評述。這些報刊多數人聽了都會耳熟,如《紐約時報》《時代》,如《華盛頓郵報》《紐約客》和《新聞周刊》。它們是怎麼說中國的?它們是如果看待那些對中國人來說,極其重要的歷史時刻的?我想人們一定會好奇。對喜愛歷史的人,能換一個視角來重新觀察那些重大事件。對不關心歷史的人,它如同一部認知中國的歷史小說,因為它有鮮活的細節,有讓你覺得新奇的敘述口吻。這本書就是作家出版社新近出版的《中國時代1900—2000》。

這是一本拿起來,就讓人不忍釋卷的書,書中確實有很多妙趣橫生的歷史細節。比如說1945年毛澤東到重慶談判,這是他第一次坐飛機,而飛機是蔣介石派出的。下機後,別人問他坐飛機的感受,毛澤東不屑地說:“效率蠻高的嘛”;比如1947年700個大學生為抗議當時物價高漲,衝進了南京總統府,結果竟是衝進政府的飯廳,把官員們的午飯一掃而光;再如1948年美國記者採訪鎮守太原的閻錫山,問假如共產黨攻進城怎麼辦?閻向記者展示了一個紙盒,里面有500小瓶氰化鉀,閻錫山拿出三瓶說:“這是給我和家人準備的。”其余的他準備給隨從和家丁,那份絕然躍然紙上;講到1970年升至總參謀長的黃永勝,也很有意思。美國記者觀察到,他出席外交活動,要看著周恩來才知該站在何處。一次,一個外國來訪者驚訝地發現,黃永勝雖穿著制服筆直地站在那里,褲角處卻露出了藍白條睡褲。像這些細節,國內歷史書中很少出現,在書中卻比比皆是。

這些史料肯定也會受到史學界的歡迎。從上個世紀末,歷史學發生的一個最深刻的變化,就是沒人再敢把某種單一的歷史觀,稱作是歷史發展的主線了。對歷史研究而言,那種只有一種權威說法的年代也在逝去。人們通過越來越多的方法和途徑,來接近歷史,歷史學的領域也被一再擴大。一個最明顯的表現是,統一的宏大敘事開始退場,歷史學呈現的更多是一種片斷式的研究,關注的中心也各不相同。

然而對歷史的認知,從來就是人類生活中最為重要的內容。只有通過歷史,每個人才能從一個更為廣大的人群中,找到自己的歸屬感和認同感,明白自我與他人的差異。在每個國家的文化定位中,歷史都扮演著極為重要的角色,它直接關係到一個國家文化認同的最終形成。從任何角度說,一個國家如果缺乏或扭曲了對于歷史的記憶,都是一件悲哀的事。這也是近年來民間歷史熱的一個真正動因,民眾需要從歷史中找到自己心靈的歸屬與認同。因為一個生命,只有從統一而連續的精神長河中,才能感到了自己行動的價值。只有野蠻人不在意自己的歷史,不在意發現自己在歷史中的優勢,這也是野蠻人野蠻的原因。

這本書的主編師永剛,這些年一直在對歷史的普及讀本,做著創新的嘗試。從他主編的《宋美齡畫傳》《蔣介石圖傳》熱銷開始,他就顯示出異于常人的嗅覺和思維模式。他總是能找到一個新奇的方法,來吸引更多的人對中國近百年的歷史發生興趣。他做的或許只是一個歷史學的向導工作,但我認為這個向導對于時代的責任,要遠比那些深奧的學術研究更為迫切和重要。人人都發現這是一個價值觀缺失的年代,殊不知價值觀的缺失,追根溯源,還是因為我們歷史觀的模糊和混亂。很長時間以來,歷史成為意識形態操縱和利用的對象。我們只知道歷史記憶的政治正確,而忘記了歷史對生命所承擔的文化和道德責任。只有當歷史記憶能在公共空間中,自由地展示、交流和反思時,才能最終形成有價值的集體記憶。如果這個渠道不暢通或被人為地阻隔了,意味著過去生命所經歷的那些苦難、不幸、悲傷或歡樂,都白白流逝了,並沒有成為人們可以分享的集體記憶。這時,人們對探究苦難的根源,會表現得異常冷漠,同樣,對良知和正義的感受也會趨于麻木。

所謂的世衰道微、禮崩樂壞,就是指歷史觀與價值觀的這種缺失,所以孔子當年會作《春秋》。歷史不僅是人們現在行動的參照,更是發現未來的坐標。對我們認知歷史來說,一切歷史材料都是重要的,無論它多麼間接和次要,對我們復原一段逝去的時光和精神,都具有價值。我們對歷史復原得越清晰,那些苦難和幸運就會越容易轉化成我們可以享有的遺產。然而人們在理解自己國家的歷史時,往往會因為熱愛,帶來認知的偏差。人們總喜歡尋找歷史中那些讓人激動和驕傲的部分,故意忽略那些邪惡和苦難之處。雖然這是種自然的情感,但如果這它帶我們偏離了對歷史真相的發現和理解時,也就構成了對集體記憶的傷害。雖然它往往會頂著愛國主義的帽子,但仍然是真理的敵人。

所以,對祖國歷史的領悟和學習,不能孤立與封閉自己,更不能視角單一。不僅要同世界歷史相關聯,更需要借用他國的眼光,來反觀自己的歷史。這樣在辨別那些大是大非或大真大偽的歷史問題時,才能更為客觀,結論也更能經得起時間的推敲。從這個角度說,《中國時代》對我們理解近百年的歷史,做了一件極具探索價值的事。歷史事件是無法重復的,只有匯集各種視角的資料,只有擁有各種類型的歷史證據,我們才可能逼近歷史的真實。其實歷史的張力,就存在于這種視角的差異中,我們對這種差異了解得越充分,對自身的把握也就越清晰。

[責任編輯:楊真斌]