收錄簡媜《愛情是我在這世上唯一懂得的事情》,西西《我的玩具》,林懷民《阿桃去旅行》等名家散文新作

名家新作集結,老少齊聚,以小見大,一書窺華語世界創作動態

四十位不同世代、不同文化背景的作家,展現出豐厚的生命體驗與迥異的書寫風格

由知名作家袁瓊瓊擔任主編,嚴選本年度文壇佳作,一本書就可讀遍全年度華語散文精品

閱讀之事,無非臨水照鏡,好書總能讓人看出不同年代自己的不同面貌,顰與笑,足與不足,超越與落後,

但無論如何,總得鼓起勇氣站到水邊,即使波濤洶涌。

收錄一年里最精彩、最好看的散文,有港臺名家如簡媜、周芬伶、王定國、傅月庵、林文義、童偉格等人的作品,同時輯錄備受矚目的後起之秀如言叔夏、黃麗群、陳柏青、楊富閔、李時雍、蔣亞妮、吳妮民、周纮立、楊隸亞等人的創作,這四十位不同世代、不同文化背景的作家,展現出豐厚的生命體驗與迥異的書寫風格。

[基本信息]

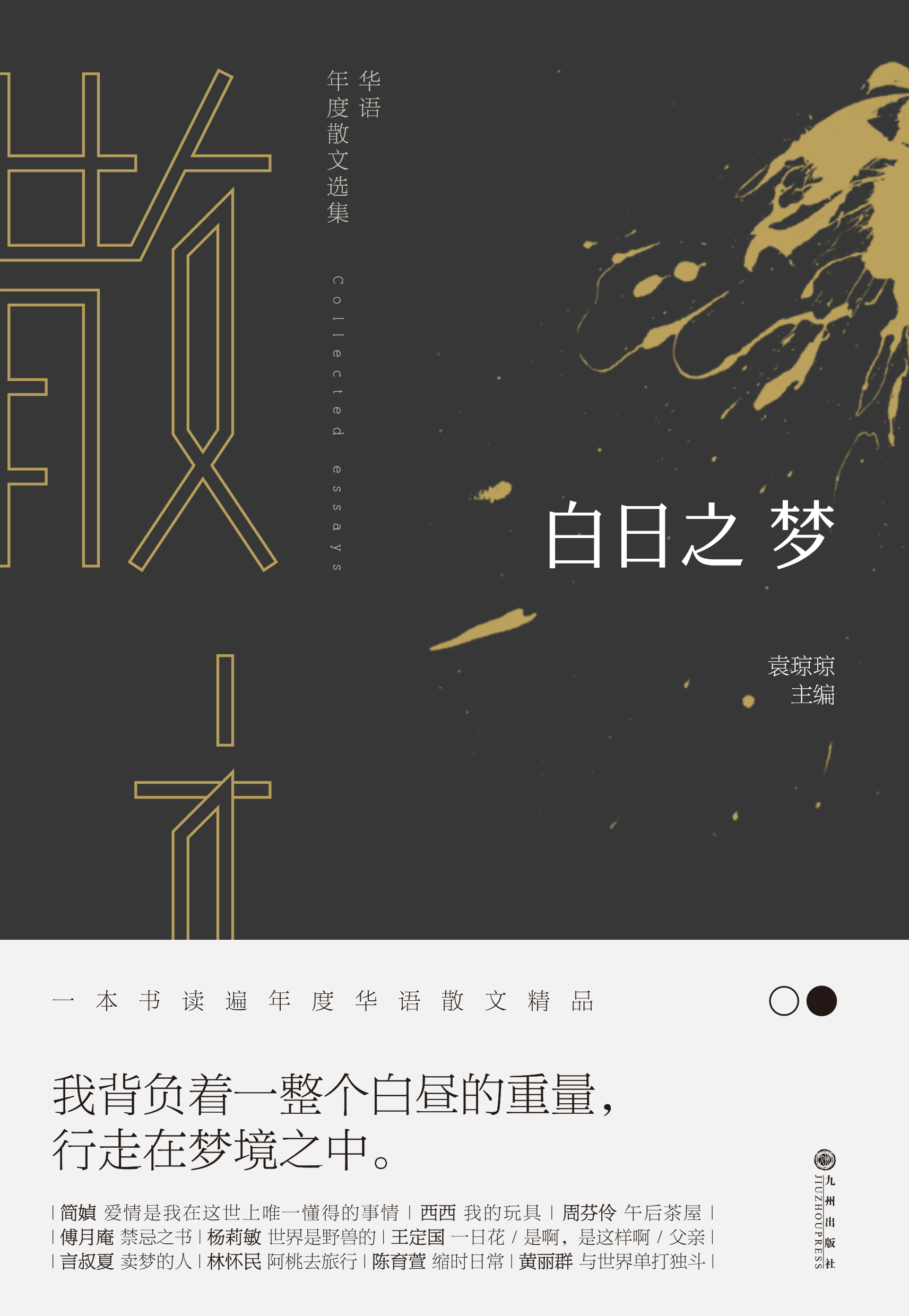

書名:《白日之夢》

作者:袁瓊瓊 主編

出版時間:2016年10月

定價:35.00元

出版社:九州出版社 ISBN:978-7-5108-4740-0

內容簡介

《白日之夢》是由袁瓊瓊主編,四十位散文名家共同執筆的《九歌一〇四年散文選》,用文字編織出一場富麗流蕩的夢境,邀你我同遊。除了香港作家西西描繪玩具的生活隨筆,王定國的家族書寫,還涵蓋人物、親情、日常生活等豐富內容。而以旅行為題材的文章不再只是往“外”描述地貌的遊記,林懷民的《阿桃去旅行》于生死行旅中有向“內”思索的心靈風景。不論是多麼微小的物,或是多麼深刻的情,均有涉及。像周芬伶寫午後茶屋、傅月庵談禁忌之書,簡媜說:“愛情是我在這世上唯一懂得的事情”。

[作者介紹]

作者簡介

簡媜,一九六一年生,宜蘭人。臺大中文係畢業。曾獲中國文藝協會散文創作類文藝獎章、梁實秋文學獎、吳魯芹散文獎、中國時報散文獎首獎。著有《好一座浮島》《私房書》《下午茶》《密密語》《水問》等。

西西,一九三八年生于上海,一九五○年定居香港。作品曾獲聯合報小說獎、中國時報的小說獎、世界華文文學獎、全球華文文學星雲獎。代表作《我城》《手卷》《哀悼乳房》《飛氈》《我的喬治亞》《縫熊志》《猿猴志》等。

主編 袁瓊瓊 專業作家與電視編劇。曾獲中外文學散文獎、聯合報小說獎、聯合報徵文散文首獎、時報文學獎首獎。著有散文《滄桑備忘錄》《看》《繾綣情書》,小說《春水船》《或許,與愛無關》等。

[相關推薦]

這一年的閱讀,我好像重新開始認識文學,重新領略寫作者在字里行間輕巧布放的小細節,重新去咀嚼作者一兩個字眼的有意錯位和異變,重新去感受文字之間的音樂性。有時候作者在寫的心事,極其微小,簡直平淡無奇,不值得述說;但是文字那樣富麗流蕩,使我與作者同流,跟他一起眷戀起他內在的情感起伏,並且經歷了他的心靈迷宮。

——袁瓊瓊

【編者序】

此時此地的我們/袁瓊瓊

去年年初,受邀編選年度散文選時,我以為是輕松的工作。

我是重度網絡用戶,電子報就訂閱了十來份,除此外,又常跑部落格,收集了不少喜歡的,不時也要去看一看。

每天要盯著網絡看二到五小時,眼目前掠過的字數,潦草估算,最少也在三四萬字。因為有那種“很快”看完“很多”字的自信,因此覺得編選年度散文不會太難,不過就是閱讀嘛!那還不簡單。

後來才知道,一點都不簡單。

我平日的閱讀,偏重理論和知識性。這一類文章,文字簡潔明暢,很容易理解意義。實話說,一口氣看個十來萬字也不是難事,只要理解他說的什麼,完全可以一目十行。

雖然幾份電子報上有文學性創作,我的閱讀方式頗任性,多半是看個兩三段,主要在辨認是不是“我的菜”,要是氣味不投,再是名家,也望望然去之。但是編散文選是另一回事。答應接手此事後,看東西開始變得戰戰兢兢,總覺得不仔細閱讀,說不定就會漏掉什麼精彩作品。

最初幾個月,真看得頭大,倒不是看到的文字水平太爛,而是,終于明白,我這十幾年來,其實已經很不“文藝”了。

文學創作跟一般讀物,完全是兩回事,尤其是散文。小說多少有個脈絡,要說的東西是放在故事的框架里,看到了故事,一篇作品好壞,雖不能說立判,多少可以見高下。但是散文,散文基本上不走這個路數。這不是說散文不能講故事。而是,散文雖然也容許敘事性寫法,但重點真不在起承轉合,不在說了什麼故事,而在文氣。

文氣跟文筆很有關係,跟人品更有關係。散文,如果是好散文,跟作者的內在絕對是貼近的。寫小說的人,可以因應小說結構或敘事需要,變換自己的寫法,使用不同的文風。但是寫散文沒辦法,散文最容易體現作者的性格和質地。寫小說的時候他可以是別人,但是寫散文的時候,就只能是自己。

曾經有學生問:“小說和散文的分別在哪里?”對于想寫作的人,這似乎很是個問題。雖然我猜讀者在閱讀的時候,對自己在看的是小說還是散文並不在意。但是許多寫作新手,往往會把散文寫成小說,或者把小說寫成散文。這尤見于各大學的文學獎,許多作品分明便投錯文類。

有個非常簡潔卻絕對不準確的答案是:“看字數”。那是過去(大約三十年前)的分類法。但是近代出現了千字以下的“微小說”,字數已經不能作為分類標準,更別提許多“散文”,其實蠻長的,有些甚至長到一本書。例如齊邦媛教授的《巨流河》,如果要歸類,我個人認為是要劃分到“散文”的文類中的。而普魯斯特的《追憶逝水年華》(七大卷),雖然一般統稱為意識流“小說”,但是我始終覺得:這書更接近是散文。

這兩種文體最明顯的區別,我個人看法是:小說,就算第一人稱的小說,作者要置身事外;而散文正相反,就算是敘說別人的故事,在書寫身外之事,身外之物,作者必定在其中。

因此,散文比之小說,在寫作上,更講究煉字。許多優秀的散文作者往往有自己的腔調,一般稱之為文筆。那是從個人性格出發的,不單只是學習或模倣可得。優異的作者,其腔調之明顯幾乎跟注冊商標一樣,例如余光中的文字節奏,吳魯芹那種娓娓道來的謙謙溫潤,周作人近乎枯悶的老實簡凈,梁實秋的彬彬有禮……不必看作者名,只要看一段話,就能辨認。

散文,優秀的散文作者,必然煉字,必然有自己的獨特腔調,因此,閱讀散文其實是一件需要學習的事。讀者必須要先習慣作者的“腔”,之後才看得下去,才能看出高低。

我很多年不看這種既不明白也不曉暢的文字了。最初看時,十分吃力,進了迷宮似的跟著作者繞。感覺自己很缺乏文藝細胞,年輕時看這種拐來拐去的,滿載修辭之美的文字可是很習慣的啊。現在我得一字一句地看,放慢速度。這一年的閱讀,我好像重新開始認識文學,重新領略寫作者在字里行間輕巧布放的小細節,重新去咀嚼作者一兩個字眼的有意錯位和異變,重新去感受文字之間的音樂性。有時候作者在寫的心事,極其微小,簡直平淡無奇,不值得述說;但是文字那樣富麗流蕩,使我與作者同流,跟他一起眷戀起他內在的情感起伏,並且經歷了他的心靈迷宮。

○

最初對于散文選的編選方式,有個很美好的發想。想說要按“老中青”三代分類,把三種年齡層的作者並列在一塊,一來有傳承意義,二來可以看出不同年代寫作者文風的差異。

這個想法沒有達成,主要原因是“老”一輩的,就是我這一代,出道在一九七五年前後的作者,許多人幾乎不寫了。而有文章發表的,泰半是應酬之作,要不是悼念往生親友,要不就是給即將公演的某出戲寫推廣文,或者是某某人要開展覽,給評一下(當然都是好評),再不就是“說明”自己最近在做的大事,開了講座或是被哪里邀請去幹嗎幹嗎。

作家有個好處,只要成名了,那就一輩子都能保有名聲。就算余後三十年不動筆,就算一生只寫了一本書。和我一樣成名于六七十年代的同輩,許多人進了文學史,但是年輕時的聲名不代表年紀大之後的才能,寫出這樣的東西出來,除了那點德高望重,幾乎什麼也不剩。我不明白為什麼還能夠佔報紙或雜志的版面。鑒于本人也年高德劭,社會要“敬老尊賢”對我有益無弊,所以我當然是絕對不會反對這種優良傳統,只是……只是……只是忍不住要聯想起那句什麼斯濫矣……

應酬文字不是不能寫,情真意切的話,一樣是好文章。這次文選中選了林懷民的《阿桃去旅行》,悼念雲門的燈光設計師張讚桃。林懷民現在多數人只知他是舞蹈家,不知他是作家。但是我年輕的時候,他可是天才小說家。每一篇小說發表出來,大家(就是當時的文青啦)都要爭相傳頌,驚嘆不已。這許多年來,林懷民發表的文字寥寥可數,但是氣韻,對文字的敏感度,完全沒有喪失,全都在。這證明了我的看法:散文是最貼近作者本身的,仍能夠寫這樣好的文章,顯示林懷民內在的創造力從未枯竭。

創造力這玩意是一以貫之的,可以編舞可以繪畫可以做音樂,就可以寫作。而這一篇悼亡文,寫得如此明亮跳躍,不覺悲涼,反倒充斥蓬勃之感,可以感受到:不管藝術家的“人類”年齡多少,他內在絕對是青春和朝氣的。

這次的“老”一代,除了林懷民,就只選了西西。西西以小說知名。她的小說像余秀華的詩,句句老實話,但內中卻有鋒利的,讓人不能不震顫的什麼。

書中收的這篇《我的玩具》是她寫自己收藏的一些小玩意。文章刊載在二○一五年十月號的《印刻文學生活志》。之所以要把雜志期數寫出來,是因為雜志上附有照片,可以對照西西的文字。

《我的玩具》寫來簡單,全無雕琢,可看的不是那些玩具,是文字中的那個西西。西西早年寫作,沒有書房,她在廚房里坐小凳子上,在腿上放一木板,彎了身子寫作。《我的玩具》中腔調真純,讓我聯想起她在廚房寫作的畫面。感覺西西從過去到現在,依舊是個老孩子,依舊保有天真的心。

另外像簡媜、周芬伶、林文義、張啟疆、王定國、傅月庵,雖然有年紀,出道比我晚,被我歸類為“中”一代,俱各自保有本色,寶刀不見老。依舊是那句老話:散文是本色寫作,他們的文章之好,不在文筆,不在文思,而在文章中呈現的他們自己。從他們的文字中,我看到了他們內在依舊護存著的對于書寫的初愛與初心。

簡媜的早年寫作,因為太出塵,被公認為不食人間煙火。但近年筆路轉變,雖談紅塵俗世,卻依舊保有一貫的超然與睿智。這篇《愛情是我在這世上唯一懂得的事情》,看似平平議述,卻暗藏機鋒。那點隱微的譏誚,倣佛一抹似有若無的笑意,十分高明。

芬伶則始終保有某種激越,觀其文字而不受震動很難。她的優勢在那種不尋常的激情,讓人窺見在任何情境中她內在的衝突和掙扎。而這篇《午後茶屋》是難得的靜心之作,像山林間有風吹過。

張啟疆的散文和小說一樣,結構性強。我認為他絕不是提筆便寫的那一類。他的文章看得出他在煉字、斷字和節奏性上的功力。他的文筆獨特,極容易辨認。那種存心的停頓,當止而不止,不當止而止,感覺在寫作之時,他會“變身”,成為不一樣的人,使用著與日常不一樣的語言。

林文義早年寫作,我歸類為“奶油小生”一派,異常甜膩香美,任何題材都能讓他寫成巧克力。他的書寫以氣韻見長,往往依依不舍旖旎無限,感覺他與世界在永恆的戀愛中。但是近年這種多情換改為些許蒼涼,對于世情,他依舊纏綿,但是轉為謹微恬淡,以及小小的憂慮和憂鬱。《復制》其實非常復雜,許多的意在言外。

王定國“復出”之後,我就成為他的粉絲。他早年作品我沒看過,但是近年作品,每看每驚心,嗟嘆這人怎麼這樣會寫。王定國的書寫是最難達到的那種,是從血液和性情里流出來的。你看不出他煉字,看不出他的文風,看不出他的精心雕琢,他不過談尋常事,但是俱都娓娓有情。他是難得的,每一個字都好的作者。唯一能解釋者,只能說他的文字呈現的是其人內在靈魂,其厚重其輕盈,無論喜悲傷怒,皆出之于更為龐大的源頭。《一日花》只能窺其片面,不算是他最精彩的文章,但是,王定國你要如何選呢?就像詢問天上的星星哪一顆最美,詢問太陽哪一束光芒最亮。《一日花》中有王定國的全息影像,每個片段都包含了全部的他自己。

傅月庵本質跟王定國一樣,也是“人比文章大”的作家,他的文章必定是余事,可以寫可以不寫。故此,他的文字往往有種隨意的興致,非常老實,誠懇地跟你談一下他想說的話,不褒亦不貶,話沒講完也沒關係,講不到要害處也沒關係。甚至他有一種不大在乎你是否傾聽的風格。我個人感覺傅月庵的所有文字,基本上只面對自己。而許多人喜歡他。能夠這樣,我猜是所有人都明白他閒然自若所達到的高度,其實多麼不容易。《禁忌之書》亦只是傅月庵的碎片,從一粒沙可以看到整個天堂,是他本人的豐厚和誠直所流淌出的生命汁液。

我非常榮幸可以把他們選入選集里。

四十名入選者,“老中”加起來不過五分之一,很明顯不成比例。所以最後取消“老中青”分類,用羅列的方式,讓大家排排站。序列亦無章法可循,就像各色巧克力,“你永遠不知道你吃到的那一顆會是什麼滋味”。

○

我在閱讀時,最大的驚喜是新一代的寫作者。很抱歉我過去不曾注意。但是一整年的閱讀,我發現年輕一輩的寫者真是了得。多數作者是跨界寫作,不僅足踏兩條船,有時還三條四條,多數作者同時寫小說、寫詩、寫論述,甚至有人寫詞曲寫劇本。

可能是拜部落格寫作之賜,這些年輕作者的文字極為老練,而且揮灑任意。不像我那一代,往往為某種目的而寫。這些作者似乎寫作單純地只為了PO文上網;至少在最初,尚未成名的階段,應該是這樣。因此,普遍有一種大膽恣意。他們在挖掘自身和家族底細上的“勇猛”,往往讓我替他們捏一把冷汗。散文根底上是面對自己的文字,他們幾乎是一起步,便已然攫取到散文寫作的內核,拿到了“聖杯”。比之我那一代寫作者,他們的起步要高很多。

關于文學是否沒落,是幾乎永恆的爭議,每一代都有人討論,每一代都有人嗟嘆。但是,文學天生便是小眾產品,純文學尤是。如同一切的精致藝術,陽春白雪是其宿命,一般人無法跨其門坎,但永遠有一群人,或許數量不大,但是有能力欣賞、熱愛,甚至成為創作者。

這些數量還不少的優秀年輕寫者,讓我面對了選擇焦慮,很明顯,無法人人上榜。但是要如何決定誰上誰下呢?我最後使用的淘汰方式是劃定書寫范圍。

新近剛看了清少納言的《枕草子》。清少納言是日本平安朝的女官,這本三百年前的作品,現在看來依舊有吸引力,很大一部分是她書寫的是當代事物。向來歷史和文學是被分開看待的。但是風土之書,例如《東京夢華錄》,寫得細膩的話,其實價值不比詩詞歌賦差。我向來嗜讀歷代的各種筆記。寫作基本上是造作藝術,有刻意的舍棄和保留,但是,當代人寫當代事,如果不帶戒心,往往便成為時代的切面。不可否認,這四十年來,人類面對的是巨變,年輕一代呱呱落地時的世界,不僅與上一代迥異,根本是異次元。我們必須學習、習慣,並且努力接受的觀念或行為,對年輕一代是某種DNA,胎里就帶來。他們不需要矛盾掙扎就可以自如地使用和感受。

我以是否有“時代感”,作為汰選原則。入選的這些作者,書寫的生活、心情,甚至感受,在我看來都異常鮮銳,啊原來現在的年輕人想得這樣多這樣深。而且他們的世界普遍寬廣,許多書袋掉起來不費吹灰之力。看人情世事,使用的眼光也具有高度,絕非小鼻子小眼。我猜想網絡使得這一世代人比之我輩,具有更龐雜和豐富多彩的“數據庫”,他們看外界的眼光是帶鋒芒的,跟網絡一樣,任何事都必然與其他事連接。因此,陳柏青可以從拆書掃描上看出整個世界的崩壞與荒謬,而黃岡寫出了死亡與美好的連結。黃湯姆從聲音出發寫自己,而牛油小生把余秀華的詩遍布在城市里。童偉格的書寫異常神秘,你沒法說明他究竟在寫什麼,然而如此完整美好。感覺像是某段樂曲的斷章,無頭無尾,只聽到了一點點,卻有縈回的魅力。

我沒法一一列舉這些作者的迷人之處,篇幅所限。不過,幾乎每個人都具有成為“大家”的潛力,只要他們能夠持續寫作。他們的語言各自不同,沒有任何人與另一個人類似。我不知道他們是如何煉出來的。在藝術上,擁有自己的獨特面貌幾乎是唯一標準,也是最難達到的。而這些文學下一代,我看到的只是,他們全是奇珍異草,用自己的方式在生長,幾乎看不出師承。他們好像跳過了學習和模倣的階段,一下地便自如地成為了自己。且不僅是選入的這些作者,還有沒被選入的其他人,我一樣看到了獨特和成熟。在文學的傳承之途上,看到下一代比我們更秀異,沒有比這更賞心悅目的風景了。

○

散文寫法基本兩種,一種有規劃,一種沒有。有規劃的寫法好比設計庭園,有主題,有結構,繞著主題寫去,只要寫全了,差不到哪里去。但是無規劃的寫法,就完全得靠才氣。這種寫法像漫山長野草,要長在哪里,要生成怎樣,完全任意揮灑。這種文章,起筆時不知道那是什麼,落筆時不知道要寫什麼,就靠性之所致,一路迤邐行來,止于當止之處,然而意猶未盡。

寫這種文章,跟考試一樣,得憑真本事。你得內在真正有些脫俗之處,你得在靈魂結構上根本就與眾不同,才能行若無事地寫出完美文章。

《賣夢的人》就是這樣的文字。

言叔夏作品很少,目前只出書一本。但是她耐讀,同樣的文字,在不同時候看來會出現新意。這篇《賣夢的人》我讀了好幾遍,每次看都覺得像第一次看。感覺適宜配著咖啡,在有些蒸騰煙氣的咖啡廳里閱讀,周圍回蕩著音樂和人聲,戶外或許刷刷落著大雨,也或許不落雨。《賣夢的人》其實極安靜,近乎不動聲色,就像有人在你門口站了許久,不需搭理,但是無法忽視他在。那種鬱鬱的,其實並非芳香的氣味,具有凝結的不容忽視的效果,會將環境染色。你閱讀了,就置身在她的夢境里。

言叔夏文字極好,在未雕琢之處精心,在沛然之處幽靜。字字句句恰到好處。準確,又有新意。而這一切表達均行雲流水,有若天成。要研究她在寫什麼內容,提出了什麼觀點,傳達了什麼意味,均極無聊。就只觀看便好。

這樣多一字便過滿,缺一字便不足的文章,就算言叔夏本人,也不多見。《賣夢的人》其實幽靜,然而渾然完整,曖曖內含光。不驚不擾,兀自幽香。這種力道,不在一時,而在久遠。

這是我選言叔夏為年度散文得主的理由。

[責任編輯:楊永青]