10月21日深夜,已經入秋的北京涼風瑟瑟,但位于通州區的北京中科印刷廠內卻忙得熱火朝天,他們剛剛接到電話,需要加班加點趕印《絲綢之路:一部全新的世界史》。這是英國牛津大學頂尖歷史學家彼得 弗蘭科潘的新作,其中文譯本于10月18日以10萬冊的首印量上市之後,僅過三天庫房便告罄,出版方讀客圖書緊急通知印廠加印10萬冊。至雙11促銷季,《絲綢之路》已橫掃當當、亞馬遜、京東三大電商平臺,以及北京、上海、廣州等地機場、大型書店的非虛構類銷售榜單,入圍深圳“年度十大好書”初選名單。自從《人類簡史》在2014年出版以後,一度沉寂的歷史類圖書用了短短72小時便又一次震驚了整個出版界,《絲綢之路:一部全新的世界史》儼然已成為2016年最火的歷史巨著。

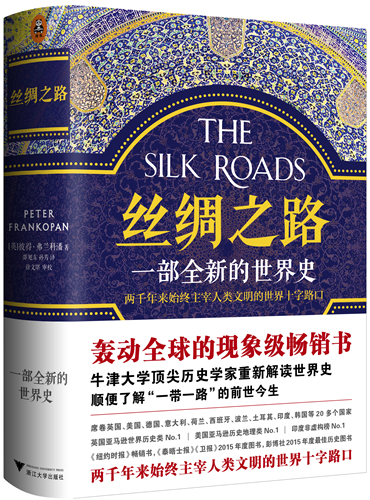

雖然加印壓力非常大,但出版方讀客圖書對于《絲綢之路》的工藝質量一點都不敢放松,據負責此書印制工作的杜金柱表示:“《絲綢之路》的制作工藝非常復雜,精裝裝幀,燙金封面,啞粉紙彩印,內頁加絲帶,為了讀者閱讀時的手感,我們還專門安排調來了觸感紙來作為這本書的內封用紙。雖然公司催得很緊,但我們還是會堅持認真對待每一個印刷裝幀環節。”

轟動全球23個國家,10萬冊預訂一空

其實早在中文譯本上市之前,《絲綢之路:一部全新的世界史》就已經轟動了包括英國、美國、德國、意大利、西班牙、波蘭、瑞典、土耳其、伊朗、印度、韓國、新西蘭在內的四大洲、23個國家,席卷了全球各大非虛構類暢銷書榜,在英國和美國亞馬遜歷史類銷售榜中均名列第一,榮獲《泰晤士報》《衛報》《每日郵報》《觀察者》《彭博商業》《歷史今日》2015年度圖書、彭博社2015年度歷史圖書。英國歷史學巨擘威廉 達爾林普爾稱讚這是一部“涵蓋面廣、規模宏大、成就非凡的歷史史詩”,麥肯錫全球總裁鮑達民稱“彼得 弗蘭科潘顛覆了我們過去對世界的理解”,聞名全球的英國小說界最高獎項布克獎主席席阿曼達 福爾曼將此書列入自己的年度五大推薦好書名單。

“有些讀者得知這本書爆紅國外的消息,早就在期待中文譯本的出版,我們接到的詢問催促的電話幾乎每周都有。”讀客總編輯許姍姍向記者介紹道,“所以早在預售階段,我們的10萬冊首印就已經差不多被搶購一空。在亞馬遜新書預售榜上,甚至超越了擁有千萬粉絲的《哈利波特》新作。”

國內各界好評如潮,黨媒紛紛刊文推薦

作為首部由西方學者,而且是世界一流學府——牛津大學的頂尖歷史學家,透過絲綢之路兩千年的歷史視角,解讀中國國家級頂層戰略“一帶一路”的著作,《絲綢之路:一部全新的世界史》在國內商、政、文、學、媒體各界都引起了極大震動。

安邦集團創始人、中共中央財經領導小組信息項目的負責人、“一帶一路”戰略最早的研究者之一陳功先生稱:“這的確是一本好書,它將世界史的一個重要階段,植入了一個全新的框架里面,非常有意思。”北京大學著名歷史學者榮新江教授點評道:“這部書有如來自異域的西瓜,既讓我們知道絲綢之路的甘甜,也要警覺這條道路的艱辛和火辣。”復旦大學著名歷史學者葛劍雄教授則指出:“(該書)非常重視中西來本土文化、宗教、歷史及其對外界和世界的影響,有利國人開闊眼界,擺脫對歷史的自娛自樂。”

1月11日,英國版上市3個月,中文版上市前9個月,《參考消息》翻譯刊登了《絲綢之路:一部全新的世界史》的作者彼得 弗蘭科潘的專欄文章《牛津學者:西方不能再漠視“絲綢之路”歷史地位》。

8月17日,中文版上市前2個月,《環球時報》刊登了作者的專訪《牛津大學歷史學家:中國重塑世界,西方時代終結》。

10月12日,上市前第6天,搜狐文化發布了對作者的獨家郵件專訪《牛津學者:不要把中國變成第二個西方》。

10月19日,上市後第2天,《國際先驅導報》刊登了駐愛丁堡國際圖書節的記者對作者的專訪《過去的300年,歐美看待歷史的方式是錯誤的》。

10月28日,上市後第10天,《人民日報》正刊節選刊登了《絲綢之路:一部全新的世界史》的作者前言。

11月1日,上市後第14天,《光明日報》發表了復旦大學史地所副所長鄒怡教授關于《絲綢之路:一部全新的世界史》的書評。

各大黨媒齊上陣,紛紛刊文推薦同一本書,火爆程度堪比國家主席習近平推薦的《論語詮解》,以及王岐山推薦的《舊制度與大革命》和《大清相國》。

絲綢之路主宰歷史,一帶一路讓中國引領世界

究竟是什麼讓這本書在如此短的時間內迅速成為2016年最火爆的歷史巨著,並且轟動全球的呢?這還得從書的內容說起。

與大多數西方學者在闡述世界史時慣常的西方中心論不同,彼得 弗蘭科潘的《絲綢之路:一部全新的世界史》始終圍繞著絲綢之路這一連接東西方的重要通道,描繪了一幅時間跨度兩千多年、涉及地域涵蓋全球的世界史長卷。

作者指出,在16世紀西方崛起成為世界霸主以前,東方的絲綢之路“一直是世界的中心”:歷史上最早的城市和帝國都出現在絲綢之路上,世界主要宗教都通過絲綢之路傳播壯大,絲綢之路上的貿易讓全球化早在2000多年前就已形成,古代學者聚集在絲綢之路上創造交流智慧和藝術。甚至當歐洲統治世界之後,絲綢之路依然主導著人類文明的進程:絲綢之路上的財富締造了大英帝國日不落的輝煌,而後者在絲綢之路上的政策失衡又觸發了美國獨立;歐洲列強在絲綢之路上的利益博弈,引發了恐怖的第一次世界大戰;而希特勒為了絲綢之路上的資源,不惜將世界再次拖入戰爭和屠殺的深淵;從20世紀下半葉到今日,以美國為首的西方勢力在絲綢之路上的所作所為,又導致了該地區恐怖主義的滋生。

總而言之,絲綢之路並沒有衰落,而是始終主宰著歷史的進程,並將會影響世界的未來。誰能在絲綢之路上用合作共贏代替西方的霸道主義,誰就能佔得發展的先機。在這一點上,作者認為,提出“一帶一路”戰略的中國比大多數國家都更能未雨綢繆:“習近平主席在2013年提出的‘一帶一路’計劃以及中國為此做出的巨大投入,都充分表明中國在為未來著想。”

語言通俗流暢,譯文做到信達雅

不過,要想成為年度最火爆的歷史巨著,光有獨特的歷史角度和深入的分析可不夠,還必須讓普通大眾一目了然地讀懂。畢竟,一本書究竟是不是經典好書,還是要由讀者說了算。

在中文序言中,這位擔任牛津大學伍斯特學院高級研究員、拜佔庭研究中心主任的作者就寫道:“本書的寫作既要讓比較缺乏歷史知識的讀者看得懂,又要讓專家覺得足夠專業。”可見,作者在寫作時,就盡量讓自己的語言做到既通俗易懂,又靠譜專業。

上海故事廣播“書市排行榜”在10月29日的一期節目中評價該書的“用散文式的語言描繪了一幅由絲綢之路串起的世界史長卷”。讀者紛紛在豆瓣上留言點評說:“感覺自己像一只雄鷹,翱翔在絲綢之路上空。”“讀完這本書就有一種想去旅遊的衝動!”

“為了原汁原味地呈現出作者原作生動、優雅的語言,我們對譯者的選擇十分嚴苛。經過十多輪的精心刪選、試譯,最終選定了前華中師范大學文學院外國文學副教授、《外國文學研究》雜志社主任邵旭東先生來擔任本書的第一譯者。”本書責編沈駿向記者介紹道,“同時,為了確保相關古地名、古人名以及史詩的正確性,我們還邀請了國內中亞史的著名專家、美國賓夕法尼亞大學亞洲和中東研究係訪問學者徐文堪先生來為本書作校勘把關。”

著名經濟學家、書評人梁小民先生在讀完這本書後,表示對中文版的翻譯質量非常滿意:“可以說‘信達雅’都做到了。”

[責任編輯:楊永青]