[摘要]書中每位職人與每項傳統技藝交織成一篇篇的故事,他們娓娓道來昔日接觸該行的生活背景、創作手工藝品時所遭遇的挫折、所具備特殊的專業技能以及對于傳統消逝的感觸等等心情。

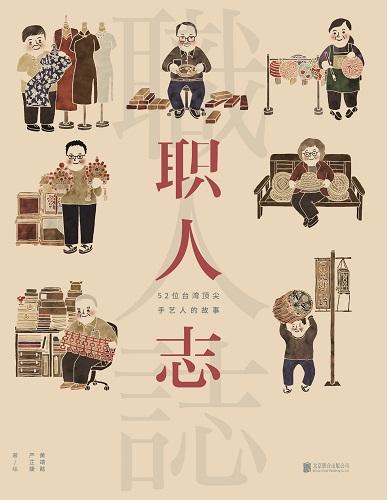

《職人志:52位臺灣頂尖手藝人的故事》黃靖懿 嚴芷婕 (著)北京聯合出版公司

“職人”一詞源自日本,代表傳承古老技藝,並運用雙手制造工藝品的技能者。他們認真且嚴謹地制作每一項作品,展現堅持的精神。臺灣輔仁大學設計係的兩位90後女孩,用近一年的時間搜集資料、尋訪了52位遍布臺灣各地的傳統工藝職人,以並以一周一報的民國舊報紙+手繪的新形式,記錄下正在凋零的傳統手工藝之美,最終匯編成精美的《職人志》一書。

書中每位職人與每項傳統技藝交織成一篇篇的故事,他們娓娓道來昔日接觸該行的生活背景、創作手工藝品時所遭遇的挫折、所具備特殊的專業技能以及對于傳統消逝的感觸等等心情。

《職人志》憑借無可挑剔的細節及創作者的用心堅持,入選2014年臺灣最美的30本書,並榮獲2013年開卷好書獎及2014年臺北書展大獎。

老一輩手藝人之“守”

因應工業化、機械化的緣故,臺灣早期的傳統行業不斷凋落,而昔日的回憶,逐漸被世人所忘卻。但《職人志》中的師傅們,卻一肩擔起傳承文化的重任,以專注和對完美的極致要求,在日益嘈雜的世界堅守手下的工藝和內心的安寧。

與高效的現代工業生產相比,手藝人往往意味著固執、少量、緩慢,以及持續的勞作,但從精工打造的手工藝品中,我們能感受到匠人雙手推敲作品的痕跡,能感受到手作的溫度。

《職人志》中的每篇故事也讓人感受到時代變遷對傳統產業帶來的衝擊,然而職人卻無怨無悔地固守崗位,甚至擁有更遠大的抱負。他們有的從小耳濡目染,因而對手工藝產生深厚的情感,並持續將其精神發揚光大;有的則繼承上一代的專業技術,並堅守質量,只為將技藝傳承下去;更有人應時代的變遷,走向創新之路,跳脫傳統所設限的框架。

青年一代之“守”

在這段尋訪之旅之前,黃靖懿和嚴芷婕同大多數同齡人一樣,對民間的傳統手工藝一知半解。因為這項畢業作品,她們環島探尋,走到真正的手工藝人身邊,去看、去記錄、去傳達。

令人驚嘆的是,兩位年輕的女孩總共畫了超過兩千張的插圖,用巧手描繪了所有職人制作的場景、作品與工具,撰寫了超過二十萬字的採訪稿,更有無以計數的影像資料,以及留在她們心中數不勝數的故事。

黃靖懿負責採訪,嚴芷婕負責拍攝職人的工作場景、工具細節以及講話時的神情。每位採訪平均三小時,一天只能採訪兩位。採訪完的後期制作也是大工程,嚴芷婕依照片將人物、場景、工具、作品手繪出鉛筆稿,描邊後掃描入計算機,由黃靖懿接手上色、聽錄音檔、撰文、排版,到了後期,幾乎是一天必須做出一篇,平均一天只睡四、五個小時。

用近一年的時間如此精工細作,這何嘗不是職人精神的體現呢?她們用圖繪的力量展露生活造型之美,不僅得以藉此向頂真的職人們致敬,更展現出青年一代對傳統和匠心的堅守。

獨具匠心的編排和呈現

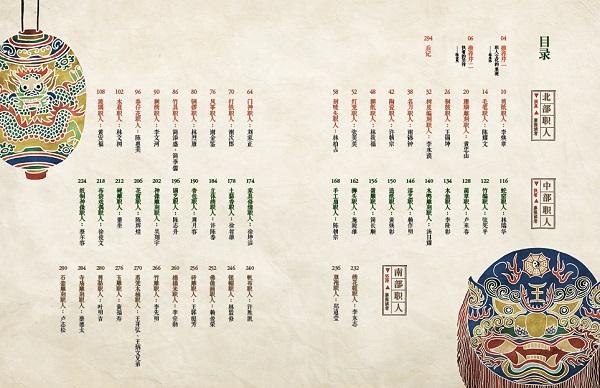

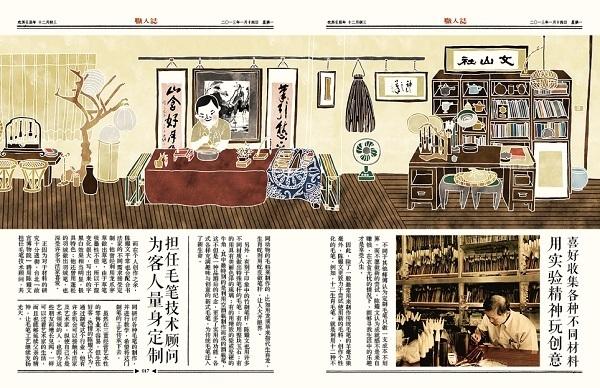

“工欲善其事,必先利其器。”確實,職人欲創造更為精致的作品,不僅需要倚靠雙手,還要能妥善運用各項工具。不同于傳統的手工藝介紹書籍,《職人志》在介紹每位職人時,用手繪的形式詳細介紹了每項工藝所使用的的工具。細分出“職人故事”“工法步驟”“制作工具”“作品櫥窗”等幾個小欄目,對職人的工作場景、制作工序和工具都有相當細致的描繪,讓讀者除了欣賞作品之余,更可通過工具的形與象,以及鮮為人知的技藝知識,細覽職人的世界。

除正篇內容,兩位作者還模擬老報紙的“分類廣告”,精心繪制了徵婚啟事、離婚聲明、各類巡演、皮鞋廣告等,標語的設計還配合當周所報道的手工藝,彷佛帶領讀者回到傳統技藝仍然繁榮的時代。

全書依照臺灣的地域來編排,並附上每一位職人的店鋪地址及營業時間,還輔以插畫地圖,帶著這本書按圖索驥環島探訪,不失為一份獨特又珍貴的臺灣人文攻略。

這本圖文並茂的《職人志》,為現在及未來的人留下一份臺灣職人備忘錄,讓職人故事得以記錄和流傳,也喚起我們對大陸豐富的民間藝術的關注,一同保護和傳承中華民族珍貴的生活智慧和職人精神。

《職人志:52位臺灣頂尖手藝人的故事》內文展示

[責任編輯:楊永青]