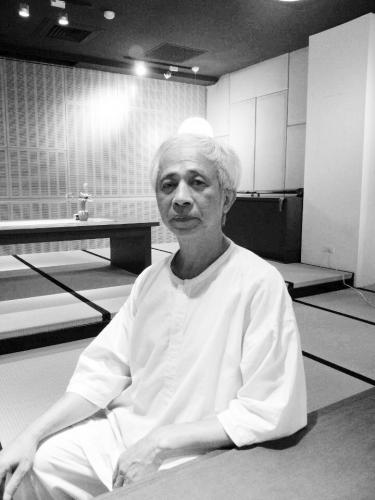

圖片說明:林谷芳在臺北書院。環球時報 吳薇攝

在臺灣,集禪者、音樂家、文化評論人等身份于一體的名家不多,臺灣佛光大學藝術研究所所長林谷芳恐怕是最有發言權的一位。兩岸之間300多次的往返,讓他成為臺灣文化界數十年來唯一持守中國牌而不倒的文化標桿。4月7日,《環球時報》記者在臺北書院專訪了林谷芳先生。他一如既往地穿著白衣,平和里藏著睿智,儒雅中蘊含俠氣。

恢復傳統文化不能只看外象

環球時報:很多人認為臺灣在中華文化傳承方面做得比大陸好。您怎樣看待兩岸各自的特點?

林谷芳:如果總體談中華文化,我常常喜歡用6個字:一個是儒釋道,一個是工農兵。儒釋道指的是中華文化在歷史中積淀出來的一種哲思,大概以文人為載體來體現;工農兵是直接在大地上跟普羅大眾生活連接的。以大陸來講,拋開十年浩劫不談,工農兵文化其實在中國歷史上是有一定沉積的。

相對而言,臺灣更多是在儒釋道上延續傳承,而且是以生活實踐來存在的。比如,你來臺灣會發覺很少有人跟你談儒家,但好像儒家的禮在臺灣人身上很容易看得到。臺灣的藝術家多數受到道家哲學的影響。而40年來臺灣社會的某些作為,包括臺灣志工,是全華人地區密度最高的,很多社會公益團體都和佛教的發展有關係。它不僅相對于大陸儒釋道三家的思想或文化沒有斷層問題,更重要的是還有實踐性。

環球時報:最近中國美食正準備申遺,之前韓國已經成功將泡菜申遺,似乎在某些方面走在了我們前頭。您對此怎麼看?

林谷芳:一個民族對自己的文化感到驕傲是一種可喜的事,這樣才會有自尊自重的源頭。申遺只是一種外象,當我們要做這件事時,其實應該反問自己是不是真正對自己的文化有了解。我想在這方面韓國人做得很好,大長今在韓國史書中只有3行,但韓國人把這3行字變成幾十集,最後一集播放時在香港的收視率達到60%以上。為什麼能這樣?因為《大長今》是以很敬謹的態度對待韓國文化,他們把韓國的美做出來了,有對自己文化的驕傲在里面。這是我們應該學習的。韓國的泡菜申遺成功,我們的八大菜係如果申不出來的話,得怪我們自己。

環球時報:最近大陸有人提出恢復繁體字。您怎麼看兩岸長期的繁簡之爭?

林谷芳:大概兩岸都有歷史包袱,談這個東西時難免動氣。簡化是漢字的發展趨勢,同時也要考慮到,文字不只是實用,還有歷史傳承和美感的問題。簡化的字要合乎六書以及方塊字的穩定原則。我認為簡體字可以考慮把一些沒有美感的字改過來,比如產、嚴、廠,看起來整個字都會倒下去。我發覺現在的年輕人把簡體字的書設計得越來越小,因為只有把字縮到一定小,不美的感覺才會不見。如果連知識精英都對文字美感的疏漏沒有察覺,那將是十分危險的。但也不是說所有的字都要恢復成繁體字,我比較讚成“就字論字”。

禪者也是劍客

環球時報:在一般人看來,禪學很高冷。您認同禪學以心靈雞湯的面孔走進世俗生活嗎?

林谷芳:多年前大陸有一個音樂團體很出名,叫“女子十二樂坊”。純粹從中國音樂的核心價值來看,它的音樂其實非常淺,但從推廣角度看,許多人至少通過這個團體認識了中國樂器。放在流行文化上,十二樂坊能安于其位,但如果自認為自己可以代表中國音樂,那音樂就被顛覆了。禪也是如此,它可以作用于生活,但核心是透過修行來改造生命。禪的作用和核心要分得很清楚,那些寫心靈雞湯的如果也自認為是禪家和禪者,那這個文化就會被顛覆。

禪是生命減法的一種智慧,告誡我們不能把學問、生命態度做得太滿,更不能異化到去談所謂的成功學,因為“成功”是不能被定義的。

環球時報:人最難參透的一是生死,二是情愛。您覺得您參透了嗎,禪學在這方面對您有怎樣的幫助?

林谷芳:禪有一句話叫“境界現前時如何”,就是狀況來了才知道你怎麼樣。一個禪者怎麼會告訴你他已經參透了,因為要看是怎樣的狀況。所謂禪的修行,就是在這方面更能看破我們的無名,得到更多自主。我曾經兩度自以為必死,尚能冷然以對,表示還是有點小功夫的。一些藝術家一生耽于情愛,我相信他們對照我的一些行為,大概能夠照見自己。我只能這樣回答。

環球時報:一般來說修禪的人給人感覺生性淡泊,但您很多情況下站出來仗義執言,您怎樣看待這樣的矛盾?

林谷芳:淡泊指的應該是我們不為世俗所俘。但是禪也講擔當,當下你應該做什麼就做什麼。這個時候淡然跟直接的挺身而出只是外象上的分別。其實禪的核心修行是非常嚴厲的,所以我才會有一本書叫《禪·兩刃相交》,它其實是對人生最大的挑戰。我今天走在臺北街頭,路上總會有人跟我打招呼,請我吃飯。可是我到青藏高原,水土不服了,誰也不認識我,我就是個糟老頭。我們常常活在慣性里,要能夠超越慣性,才能夠看到生命里原來沒有看到的世界。超越慣性有時需要直搗黃龍,因為慣性最舒服。習禪人因此要有魄力,所以過去禪家個個都像劍客。

走訪大陸,500次都不夠

環球時報:您往返兩岸300多次,最深刻的體會是什麼?

林谷芳:我想就是對于中國之大有了更深刻的認識。單說食物,廣東和西安的口味差距遠遠大于歐洲任何兩個國家的差距,所以把中國當成一般意義的國家是簡化了,你隨便用個詞語往往都是以偏概全。我閱讀這個大地,大概有一個謙卑的心情,所以才去了300多次,現在還在去,500次大概跑不掉了。

環球時報:您把臺北書院開到南京是出于怎樣的想法?目前運作如何?

林谷芳:日本佛教天臺宗的開山祖師最澄和尚有句話叫“一燈照隅,萬燈照國”。南京有臺北書院正是如此傳燈的結果,燈燈相傳,就能發揮文化重建的燈塔效應與群聚效應。

目前臺北書院里適合去南京講課的學者不多,這里面牽涉到兩岸差異性。在臺灣,人文學者的所談和所行如果沒有合一,是沒有任何說服力的。而大陸還是可以切割,所以現在南京的臺北書院基本上是以茶作載體,透過茶文化的學習,多少體會過去儒釋道三家的哲思在生活中的實踐。

環球時報:自提出“一帶一路”戰略以來,大陸圍繞絲路文化復興的討論很多。您認為臺灣該如何加入這一戰略構想中來?

林谷芳:“一帶一路”的現實意義很值得我們深思。四五百年來,從西方殖民開始,基本上所有的核心價值都是以西歐和美國為中心點,而“一帶一路”對這樣的思維有另外一種引領。

即便在臺灣本土勢力很強的時候,我也公開講,臺灣只有站在大陸這個巨人的肩膀上,才能夠看其遠、成其大。我曾經跟本土人士講,你們的政治主張是一回事,但你們不能輕侮中國文化。全世界大的文化體綿亙幾千年而不絕的只有中國文化,就憑這一點也要尊重它。臺灣知名舞蹈團體雲門舞集2007年在大陸演出,是我勸他們的。我一句話打動了林懷民,我說如果你現在不去大陸演出,繼續跑紐約,《紐約時報》的藝評說你代表東方,但沒經過北京怎能代表東方?

臺灣社會會有兩面性,關鍵是太小,面對大陸的時候要維持一種從容很難,因此讓政客有可乘之機。對此,我其實並沒有太多擔憂,因為會在臺面上那樣喧囂擾攘的,都有他的生命周期。放到歷史長河的時候,他就是泡沫。我擔憂比較多的是在大陸崛起的時候,臺灣有沒有參與其中。臺灣的出路和未來絕對是跟大陸息息相關的。 【環球時報赴臺北特派記者 吳薇】

[責任編輯:楊永青]