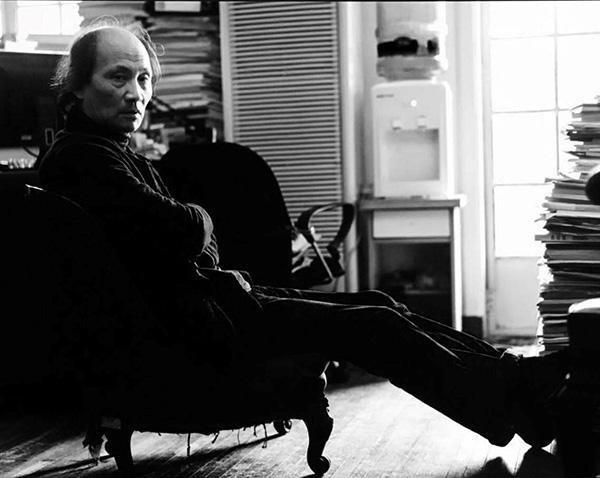

金宇澄

金宇澄,《上海文學》執行主編,近年以長篇小說《繁花》驚艷海峽兩岸,另著有散文集《洗牌年代》、傳記作品《回望》;傅月庵,曾任臺灣遠流出版公司總編輯,副業寫作,目前主事“掃葉工房”,踐行“小農出版”。

網絡昵稱,金為“老貓”,傅為“魚頭”,皆有“編者/作者”雙重身份的金傅二人來了一番“貓魚對談”。在對談的下半場,“貓魚”共話《繁花》創作的來龍去脈,追蹤滬臺雙城記。

一個女人,無意中受孕,一切只有讓路

魚頭:我們直接跳講《繁花》,這小說從無到有,已為當代傳奇。據說是在網絡聊天聊出來的,初始也沒想寫成小說,隨緣而行,緣溪而行,忽逢桃花林,然後就花開花艷花滿天了。我推測這里邊當有“編者金宇澄”跟“作者金宇澄”的一番角力搏鬥才對吧,大概是到哪個時候,作者戰勝編者,讓你覺得可以寫成小說?或從另一個角度來看,這部小說的成功,“編者金宇澄”扮演了何種角色?

老貓:偶然進入網絡,換一副腦子,網名“獨上閣樓”——我立刻成了陌生人,無憂無慮,靈魂出竅,寫幾百字,網民就來搭訕,點讚,也就天天去寫,不覺得寫文章,是窮聊天,自言自語,一直寫到觸及本書的開頭,有個上海人賣大閘蟹,一路寫進去,無法脫身。

根本不覺得自家是個編者、或面壁寫長篇的作者,認為加入了一種娛樂聚會,只講閒話,與職業根本無關的。等後來意識到這種聊天,會是一部書稿?人已經熱情高漲,無可猶豫。

一旦發現這些文字像小說,便懂得仔細做人物表、做結構,按部就班寫下去的重要,這是編者、作者的行業敏感。

等于一個女人,無意中受孕,一切只有讓路,日夜顛倒,神志恍惚,其他事都沒興趣,心神不定,上班有點空,立刻溜回來寫,到成都出差,也要寫,計算機壞了,天沒亮趕到網吧里,不寫不行,這樣半年多,完成《繁花》初稿。

金宇澄《繁花》

修改初稿階段,編者、作者經驗,更起到了決定的作用,如何來強調文本、語言特質,加強話本式語態,加入了大量“鴛鴦蝴蝶”詞匯:明眸善睞,低鬟一笑……加進繁體字,人物如果讀舊書、引舊詩,都採用繁體(魚頭按:臺灣繁體版看不到此一獨到巧思,可惜了),心里明白我這種想法,現在根本沒人會想到,會去做,這一批舊文學元素,早判了死刑,民國初年就已經宣判,是腐朽沒落的中文舊傳統。在編者的位置上,從沒看到有這樣的小說企圖,而歷史卻常常需要這樣的回旋,舊東西再拿出來,常常變寶貝。西方文論也這樣講:作者一旦感覺無力,要到傳統中尋找力量。

魚頭:不只作者,編者也是。我的經驗,有時候書編不出來,使不上力,我常會把家里的這本那本舊書、舊雜志拿起來翻,尤其1930年代上海、東京出版的老文學書,看看封面看看版式,看看編排手法,腦子往往便浮現新點子。

“舊”是“新”的根基,兩者應是“連續”而非“斷裂”。“大抵有基方築室,未聞無址忽成岑”,海峽兩岸如今應該都能深刻體認這件事了:沒有傳統,不重視傳統,是不可能有所謂“文化創意”的。

《繁花》能橫掃千軍,把華人重要文學獎項幾乎得個凈光,我想,很大的一個原因或即它跟傳統(我不是指內容)是連續的,無須做作張致,特別擺設,便自然流露。光是所使用的滬語,那就明擺著一種“過去”,這種過去,絕非腐朽,而是活蹦亂跳的某種民間活力,哀而不怨,那不是任何政治力所能瓦解、掃蕩的。把這種“過去”寫了出來,讓人很容易便起到共鳴,小說也就暢銷了。

但也不免想問:接下來怎麼辦?原來僅想打家劫舍,沒想到搞出一個江山。獲得這麼多獎,世俗名利接踵而至,如今還能依然故我,搞自己喜歡的,寫自己想寫的就好嗎?

老貓:魚頭過譽,《繁花》確實贏得一些讀者,獲得不少評論,但是這事出自偶然,我理該滿足了。網上讀者議論——“《繁花》可以做老金枕頭了。”意思是,我寫了它,可以休矣,可以死了,死而無憾。

總結此書,是我碰到一種久違的幸運,無意中發覺了書里兩個人,一來一回,密集對話,文字一大塊一大塊,覺得很好玩,因此不間斷地寫了,比如把幾件事、幾個月的事、某個人自言自語一生坎坷,寫一整塊,幾千字不分行,即使網友抱怨“看得眼睛痛”,請我分行,請不要擠在一起,也不理睬。結果人家仔細為我分了行,發到了網上,也不理會。

我心里曉得,現在讀者完全習慣了西式“另起一行”、因此深感不適,而我現在需要一意孤行,這個寫法之少見,我不能讓它溜走。寫小說,抓到了一種適合自己的樣式,是很難的。寫小說都清楚,抓這一條魚往往很滑,等于抓到了一種自我的特徵,這方面西方文學更講究,形式、文本個性,福克納不喜歡標點,連續幾頁不分行……包括語感的“大民族語言的小民族化”,包括我背離普通話書面語,改良南方方言、做許多細部實驗等等,都是編者的職業敏感,讓我曉得,面對“同質化”的慣性,在沒人注意文體、語言的年代,我要抓緊它,一意孤行。

《繁花》的英譯者陶忘機

這樣做當然是苦了譯者的,《繁花》英文版由美國漢學家陶忘機(John Balcom)先生譯,最近他幾乎每天來信,問很多方言的麻煩。沒辦法,注重方言,是我做編者三十年來,經常對作者提的要求。湖南小說家田耳曾對我說:“很多年前,金老師就這樣講過,金老師知道我當時心里想什麼?”我說不知道。“我心里想,金老師你講得那麼多、那麼復雜,那麼你寫一個給我看看啊?等後來看到了《繁花》,我無話可說了。”

魚頭問我以後怎樣,我不知道。文學應該講究語言、語感,能不能翻譯是另一回事,對華文作者讀者來說,方言確實比標準書面語更有個性。我至今仍然是一個編者,《繁花》只提出了一種樣本,一種寫作可能——接下來我怎麼會按一般作家的樣子,從此寫個不停?小說是偶然中產生的,那我要等待下一個偶然。

個人的私生活,一旦綻露,就有驚人魅力和連鎖反應

魚頭:“道假諸緣,復需時熟”,瓜熟蒂落——或說偶然得之——那是最好不過的了。但真也就得靠寫個不停,樹要日日長,才有瓜熟蒂落的“偶然”。講講散文吧。散文創作的實驗性當沒小說這麼高,可我看你的散文,也都有小說的影子。或者說,你天生就是講故事的人,讓人樂意傾著耳朵注意聽。網絡上可看到你寫的許多文章,卻未必都選入《洗牌年代》這本書里?你是編者,選文時想必你已自覺或不自覺編過一次了吧?所根據的是什麼呢?你對散文的期待又是什麼呢?

老貓:可以隨便,需要言之有物。所言之物是什麼,特別的內容嗎,我感覺“看見”很重要,細節場景看得見,博爾赫斯,他是亮光、聲音、氣味更強烈?真是不好回答。

我是靠畫面推動的,覺得畫面和畫面之間,才是文字的鏈接,也更能打動我,借這個辦法,篩選過去那種碎片……會帶過來內容,一切都由它帶來。

細節也極重要,比如今天看到網上信息“上海老洋房每平米高達四十萬”、“全市獨幢老洋房五千幢,可交易者僅佔一成”,于是看下去,忽然出現“烏魯木齊路‘水晶宮’,總價1.5億成交”。啊呀,這三字,搬到1966年小青年散發的“文革”傳單上,就是如雷貫耳!

烏魯木齊路“水晶宮”

那時上海開膛破肚,傳聞蜂起,不少中小學生,上午辛勤記錄種種“大字報”,下午刻蠟紙、印傳單,晚上拿到南京路賣,一分錢一張,賣完上館子。這些傳單里,就有“徐匯區發現資產階級腐朽淫穢鐵證,‘水晶宮’難逃革命群眾火眼金睛”大字標題,所指正是五十年後今天,網上報導的“水晶宮”;這幢洋房的大臥室,上下左右,據說全部貼了巨鏡,等于一張大床浮在空中,全上海工人階級,男女老少,都有權走進去“參觀批判”,誰都可以大搖大擺進洋房,真是奇觀。朝朝暮暮、燈火通明,參觀一個隱蔽的,豪華無比聯想無限的私人臥室,這些蜂擁而至的男女老少革命者場面,尤其是一種極大的奇觀。

上海話“門檻踏穿”,人人都可以踏進水晶宮,就這樣成為當時上海最有名的、最人聲鼎沸的大聚會場所。主人早就失蹤,表明個人的私生活,種種大大小小的生活秘密,超過了一般的想象,一旦綻露,就有驚人魅力和連鎖反應。

散文如果除去網上標題,有後續,有無限細化,或只是這幾句展開,才有可讀的空間。我一直這樣認為,作者並不是神,不可能囊括世界所有,把自己所知道的那點局部寫出來,是真正應該做的老實事情。

最顯眼的隔閡,是繁、簡字體的隔閡

魚頭:《洗牌年代》的“洗牌”,所指當是“文革”後期知青上山下鄉,南北大洗牌的種種往事。與楊絳先生的“洗澡”兩字有異曲同工之意。臺灣版增加了不少篇幅,而取其中一篇,改名《我們並不知道》,寓意又變,當是指臺灣讀者並不知道、彼岸的這一段時代往事。這樣的改變,自有因地制宜的意義,卻也顯現兩岸之間不同的歷史發展所造成的某種亟待打破的隔閡。關于這一點,尤其“臺灣”這一似近若遠的地方,不知你的看法如何?尤其你也曾“登臺”過之後。

金宇澄《我們並不知道》

老貓:五月份在復旦大學遇到李昂,想到了她寫的小說《殺夫》,在大陸文學圈曾經紅極一時,也是直到最近,讀陳定山《春申舊聞》,才清楚這部小說的原型,是發生在日佔時期上海新閘路醬園弄的一起兇案:“詹周氏殺夫”。李昂和陳定山,都是在臺灣寫了上海的文字,兩地聯係如此緊密,這類例子很多很多了,對于過去,我們爛熟于胸。

兩岸的如今,尤其互聯網功效,越來越通曉,但還是古人講的橘生南北,“其味不同, 水土異也”。記得去年參加“印刻文學賞”討論,除我之外,是楊照、朱天心、蘇偉貞、駱以軍四位評委,大家談論很愉快,也顯露一些差異。我記得當時備選的幾部自認新穎的臺灣小說,都被四位評委判了死刑,認為這些都是臺灣的常見寫作套路,而他們提出的幾部特別的大陸作品,我的認定也一樣,是大陸過于常見的、甚至已寫濫了的樣式了……我們交流頻繁,也一直顯露一種隔閡或差異,很正常,或是更有意味。隔閡和差異,包括一些大話題,更多還是在一種依賴水土的、形成密密麻麻的毛細血管的有趣方面。橘子還是橘子,內里滋味仍然不同。

陳定山《春申舊聞》《春申舊聞續》《春申續聞》

有了對比,才更有心得,記得二十年前,我曾在位于蘇州的某臺企賓館里住過一晚,那時情況和現在比較,真不太一樣,賓館座落在一個四周圍有高牆鐵絲網的建築群落里,當地人稱“小臺灣”,走進了大門,就像到了臺灣那樣,里面有臺式宿舍、食堂、小飯店、便利店,洗衣店,麻雀雖小,五臟俱全,走來走去,都是臺灣男女,小孩,包括抱小孩的阿婆,都來自臺灣,倣佛空氣也改變了,充滿了臺灣的味道。

生活方式是最易打通的,比如這本書中寫的青年時代,上海人是根本不吃生菜的,遷到東北發現,夏天常見的東北菜,是生洋蔥、生卷心菜絲涼拌的“拉皮”,田里採一個大青椒,當地老鄉擦兩下就當蘋果啃了。上海人深感不可思議。當地種植的幾百公頃大豆,是等枯黃後收割,而上海人常常摘了一鐵桶青毛豆,到馬廄抓一把鹽,就煮了吃。東北老鄉氣憤道:你們在破壞革命生產!你們到底是人?還是牲口啊?真好玩。吃的隔閡,畢竟最容易消除,一天要吃幾趟,有了交流比較,雙方很快接納了對方的口味。

隔閡是顯示有趣的,比如到廣州,我坐進出租車,滿耳粵語,根本聽不懂,但感覺我真正到了廣州了,什麼都不一樣,我很興奮,希望每個地方都不一樣才好,這是我的心情,如今大陸每個城市,差不多都講普通話,風景越來越一樣,舊房飛快拆除,新樓飛快建立,傳統舊影飛快撕去,擔心到哪一天,我就像一個舊蘇聯電影的醉鬼,晚上回家,誤入另一個一樣城市、另一座一樣的居民大樓、拿出一樣的鑰匙、開了一樣的門鎖、進入一樣的房間、坐下來看一樣的電視……

所謂的隔閡,是需要時間,需要建立溫濕度管道那種、更為頻繁密集的互通,消弭的同時,也該產生新的隔閡吧。

此外的具體發現是:臺灣的餛鈍和上海完全不一樣。

臺灣有無數傳代的美食小館子,大陸也曾如此,消失多年,如今重建,不知是否可以傳代?媒體小記者這樣提問,也許,是真不清楚它們開開停停的原因,我曉得這種小館要傳代,鋪面必須永久的屬于私有,否則是不可能的。

我一直的感覺是,最顯眼的隔閡,是繁、簡字體的隔閡。

真心希望這寶貴的隔閡,一直保存下去,才能真正顯露漢字的美麗。

[責任編輯:楊永青]