|

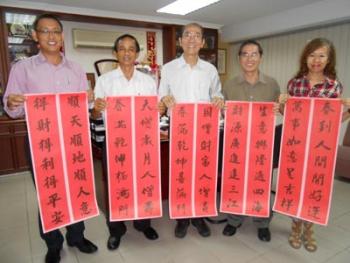

晉漢省書藝協會售賣的五副春聯,中為該會名譽顧問兼活動贊助人之一天猛公劉金榮﹐左2為該會會長汪誠勉﹐左1為秘書羅正棠,右1為副會長陳偉仁及右2為副財政魯巧慧。

中新網1月9日電 據馬來西亞《詩華日報》1月9日報道,馬來西亞晉漢省書藝協會于農曆新年前夕將進行售賣春聯活動。

該活動主要與晉漢省的華文中小學校、國中的華文學會配合舉行。其宗旨在於傳承民間貼春聯迎新春的華人傳統習俗,並籌募經費。

晉漢省書藝協會的數位書法前輩及會員,以傳統中華書法在宣紙書寫七言春聯,再印刷成美觀大方的春聯,並已分發給有意協助推售的學校進行推售。

關於春聯的由來有數個版本。這裡簡略介紹其中的一個。春聯,在中國古時稱為桃符,是古人過年時懸挂在大門兩旁,畫著傳説中鎮邪除妖的神荼和鬱壘神像的桃木板。後來桃符逐漸被簡化,上面只畫符咒或只寫“神荼”,“鬱壘”的名字,並且每年除夕更換一次。王安石在《元日》中寫的“千門萬戶瞳瞳日,總把新桃換舊符”即指此事。但這種桃符只是為了求神滅禍,祈求吉祥,並沒有獨立使用對仗句子的意識,所以還不是文學意義上的對聯。

後來中國五代時,符咒和“神荼”,“鬱壘”的名字才被聯語替代。這起源於後蜀國君孟旭的旨意,即命群臣在桃符上題寫對句,比試才華。但因為孟旭不滿意群臣所寫,便自己提筆寫了一副聯語:新年納余慶,佳節號長春。之後這種過年在桃符上寫聯語的形式慢慢傳入民間,並深受百姓們的喜愛,所以過年貼春聯吉祥語的習俗就一直被傳承到今天。 |