中國之美,美在文化藝術,文化藝術之美,盡在故宮。因此,如果去臺北旅遊,錯過了臺北故宮博物院,那可以說是一大遺憾。

臺北故宮博物院規模並不大,卻是世界四大博物館之一。臺北故宮源于北京故宮。1948年底,國民政府令故宮博物院挑選貴重文物以軍艦轉運臺灣。因此,臺北故宮博物院文物是北京故宮博物院文物的一部分,兩院合在一起,才是一個完整的故宮。

從外觀上看,臺北故宮與北京故宮截然不同,但整座建築的設計理念顯然秉承了中國宮廷式的建築風格,碧瓦黃牆,雕欄玉砌,在青山掩映下,顯得典雅而壯麗。

館里共收藏從宋至清歷朝皇帝收集的稀世珍品70萬件。由于藏品數量巨大和展廳面積所限,通常每3個月會換一次展品,即便這樣,要把這里所藏稀世文物逐個兒在世人面前亮個相,至少需要30年時間。盡管這里展出的文物是常換常新,但是有三件寶物始終沒有換過,這就是翠玉白菜、東坡肉形石和毛公鼎,它們被稱為鎮館之寶。

在中國,有兩件青銅器堪稱青銅器之最,一件是北京國家歷史博物館最大最重的青銅司母戊大方鼎;另一件就是銘文最多的這件毛公鼎。毛公鼎鼎身只有30.75厘米高,卻銘刻了32行497個篆書文字,洋洋灑灑記錄了毛公輔佐周宣王。鼎銘字跡清晰工整,篆文字字筆力遒勁,全篇一氣呵成。該銘文是一篇西周真實史料,是研究西周史最珍貴的文獻,同時也是我國“造字時代”最經典的作品。因此,毛公鼎可稱是價值無雙的瑰寶重器。

離開青銅器展廳,來到玉器展。只見玉器館的門口,有一行文字“比上帝還精巧”,走進去就倣佛到了美侖美奐的雕刻世界。

翠玉白菜是依照翡翠順勢而為,根據它的顏色雕成一棵栩栩如生的白菜。這棵翠玉白菜由一塊半白半綠的翠玉為原材料,綠色的部分雕成菜葉,白色部分雕成菜幫,看上去是鮮活欲滴。它是清代光緒皇帝瑾妃的陪嫁之物,白菜寓意清白,象徵新娘的純潔,白菜葉片上停留著兩只蟲,其中一只螽斯蟲代表了多子多孫的意思。

和翠玉白菜放在一起的這塊清代的肉形石。它是一塊天然的石頭,色澤紋理全是天然形成的。“肉”的肥瘦層次分明、肌理清晰、毛孔宛然,初次看到它真的不會把它當成硬邦邦的石頭,因為怎麼看它都像是一塊連皮帶肉、肥瘦相間的東坡肉,還有一種想咬一口的感覺。

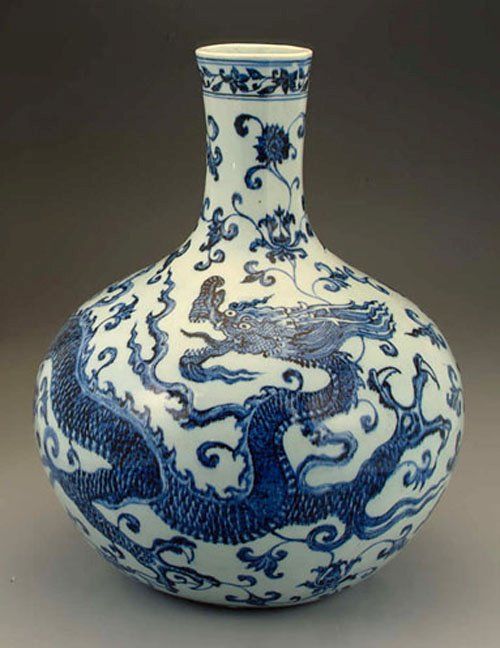

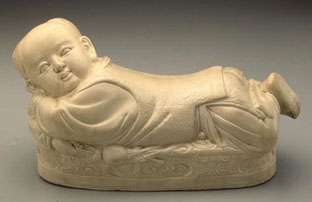

除了這三件鎮館之寶外,在臺北故宮博物院的13個展廳內,如宋代定窯的嬰兒枕、明朝的青花龍紋天球瓶、清朝的禦用雕花帽架等等,個個精美絕倫、巧奪天工。

臺北故宮博物院的書畫展廳,是所有展館中最難以估量價值的地方。這里有王羲之的《快雪時晴帖》,它和王獻之的《中秋帖》,王珣的《伯遠帖》,代表了中國書法藝術的最高水平,被乾隆皇帝並稱為“三希帖”。但現在“三希”中的真跡有“兩希”藏于北京故宮博物院,而《快雪時晴帖》則藏于臺北故宮博物院。但更讓人惋惜的是元代黃公望的《富春山居圖》,此畫是繪畫作品中的精品。可惜這幅山水畫被分成了兩段,前半部分保存在大陸,後半部分則保存在臺北博物院。

但我相信隨著兩岸的交流加深,總有一天“三希帖”會在某一天的展廳中同時出現;我更相信在兩岸人民熱烈的期盼中,分割的《富春山居圖》會迎來團聚的一天!(作者:彭日成)

|