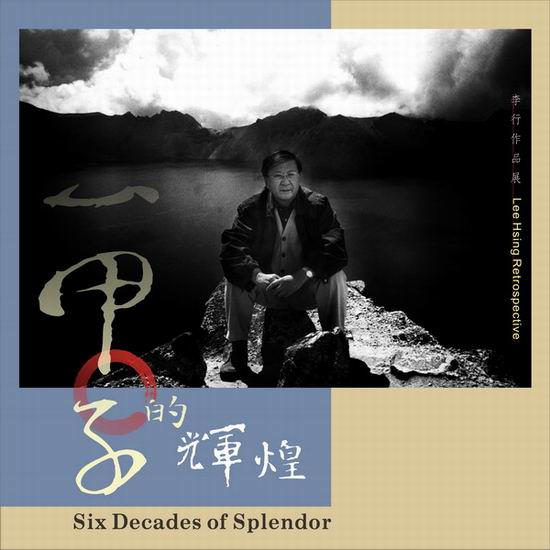

2008金馬影展為李行舉辦作品回顧展

“作為一種獨特的文化現象,李行是‘二戰’後臺灣電影復興和重建的中間人物。他的電影世界,獨有一種有容乃大的中國傳統文化的包容性和堅守藝術理想的執著性。從強調以‘仁者愛人’為本的人倫理想和道德勇氣出發,叩問並追詢人的親情和尊嚴;並以詩意的筆致,抒發並提升臺灣以中國內地為不可分割的文論根脈的‘原鄉情結’”,電影學者黃式憲曾如此的評價了電影導演李行,基本上概述了李行在臺灣電影乃以華語電影中的地位。

生于1930年的李行自小在詩書家庭中長大,受到傳統文化的熏陶與教育,五十年代初進入臺灣電影業,先後從事了演員、副導演及導演的工作,而自五十年代末他獨立導演的《王哥柳哥遊臺灣》(上、下集)到八十年代中期的《唐山過臺灣》,他執導了50多部電影作品(包括劇情片、紀錄片),更是獲得臺灣電影金馬獎的一再肯定,尤其是1995年的第32屆金馬獎中獲終身成就獎。而即將舉辦的第45屆金馬獎,則包括了李行電影回顧展的特別單元(這也是繼2007年中國金雞百花電影節舉辦李行先生的電影作品專題展之後的又一次專題展),展映了《秋決》、《小城故事》、《街頭巷尾》、《原鄉人》、《養鴨人家》、《汪洋中的一條船》、《海鷗飛處》等不同時期的代表作,展現其多元化的藝術人生!

作品:潮流的引領與見證者

五十至八十年代的臺灣電影正是風起雲涌的時代,經歷了臺語片風潮、健康寫實主義作品潮、瓊瑤(blog)電影潮、新電影的崛起等,而這也是李行擔任導演的時期——雖然李行在很多時候並非引領了一代的風潮,但他以他的作品,見證了這個時代電影的發展。

五十年代初臺灣本土傳統的歌仔戲面臨著生存的不小壓力,而尋找到了另一種媒介的可能,即電影。因為,歌仔戲的“演出內容如一,不受舞臺即興因素影響,易于接受檢查,以滿足管理當局之要求。同時,更重要的是,它的成本並不更高,形式又具吸引力;並且,可以長期在各個劇院巡回使用,不受劇團公休因素牽制,對劇院的穩定經營,無疑是一種保障”(盧非易:《臺灣電影:政治、經濟、美學》),于是,1956年,有麥寮拱樂社拍攝的歌仔戲電影《薛平貴與王寶訓》上映並引起極大關注後,歌仔戲電影乃至臺語片成為一時的主潮(這與當時好萊塢的音樂歌舞片(《雨中曲》、《音樂之聲》)、香港的粵劇電影潮在時間上是幾乎同時並行的),尤其是在何基明的出現,將這臺語片潮推向了第一次的高潮。而在1958年正式擔任導演的李行,處女作《王哥柳哥遊臺灣》(上下集)便是一部融合了三四十年代上海喜劇片集風格的臺語片,其“敏銳捕捉政府遷臺後,臺灣族群結構的劇烈變化,以滑稽趣味的手法溫和通融地呈現族群歧異,並引領各省籍觀眾一同瀏覽臺灣風情”(盧非易:《臺灣電影:政治、經濟、美學》);此後,李行還導演了《豬八戒與孫悟空》、《豬八戒救美》等臺語片,被評論者認為其“正面人物喜感而不俗,恪守傳統仁義道德,帶有一種寫實的基調和色彩,濃厚的鄉土性和草根性,日後成為國臺語喜劇片倣效的模式”。

六十年代初李行導演了劇情片《街頭巷尾》,故事以一個大院為背景,講述來自于不同地方不同家庭的數個小人物的生活狀態,而呈現出一種很樸實很祥和的相濡以沫的溫情。這部影片在臺灣產生了重要影響,一方面促進了臺灣國語片的發展並逐漸的取代了五十年代末流行的臺語片,如黃仁在《臺灣電影百年史話·本土國片起飛的原因》中談到的,“演職人員敬業精神。由大陸來臺的一批老影人,固然每一個人都有為藝術犧牲的精神。年輕一代的臺灣影人,工作態度也都很認真,譬如李行拍《街頭巷尾》時,曾率布景師參觀違章建築,又率演員參觀街頭人物造型,並自制‘導演鏡頭分區卡’……他們認真求好的態度,很令人欽佩”;另一方面,則是《街頭巷尾》受到當時當局官員龔弘的關注與盛讚,而受到中影公司的邀請拍攝了《蚵女》、《養鴨人家》等作品,引領了六十年代初臺灣電影的健康寫實主義潮。

但李行並不滿足于健康寫實主義帶來的榮譽,1965年,李行陸續導演了根據當時剛崛起的瓊瑤的言情小說改編的《婉君表妹》與《啞女情深》,使得臺灣電影中又涌起了一股“瓊瑤電影潮”。雖然李行不是第一個改編瓊瑤小說的導演(據電影人黃卓漢的回憶,最早是王引導演的《煙雨濛濛》,而根據李行的回憶是崔小萍最早購買了瓊瑤小說——即《窗外》的版權,而最早上映的則是《婉君表妹》),但因為《啞女情深》取得不俗的票房與口碑,使得出現了不少的根據瓊瑤小說改編的電影,而其它文藝作品改編也成為一時的潮流,包括李翰祥導演的《冬暖》,是一部評價不俗的根據文藝小說改編的溫情作品。七十年代後,李行還將瓊瑤的《彩雲飛》、《心有千千結》、《海鷗飛處》等搬上了銀幕,像並非直接改編于瓊瑤小說的《早安臺北》也有不少瓊瑤小說的痕跡。

七八十年代之交,李行還導演了《汪洋中的一條船》、《原鄉人》、《小城故事》等作品,整體上回歸了他早期的鄉土、溫情風格,也引起很大關注,但這時,臺灣電影已經逐步的跨入新電影的時代了……