1994年,蘇州工業園區地區生產總值11.32億元,全口徑財政收入3937萬元,一般預算支出2823億元,進出口總額0元,農民人均純收入3025元;

到2008年,園區地區生產總值突破1000億元大關,全口徑財政收入201.6億元,進出口總額625億美元,在崗職工年平均勞動報酬3.8萬元,農村居民年純收入超1.5萬元,綜合發展指數已位居全國國家級開發區第二位。

十五年來,園區財政保持了持續增長態勢,地方一般預算收入年均增長54.5%。經濟的平穩較快增長,推動了各項事業的和諧共進;也正是憑借多年累積的雄厚經濟實力,面對當前這場尚未見底的全球金融危機,園區得以經受住各種挑戰和考驗,在低迷中迎接機遇。

財政:新城建設的動力馬達

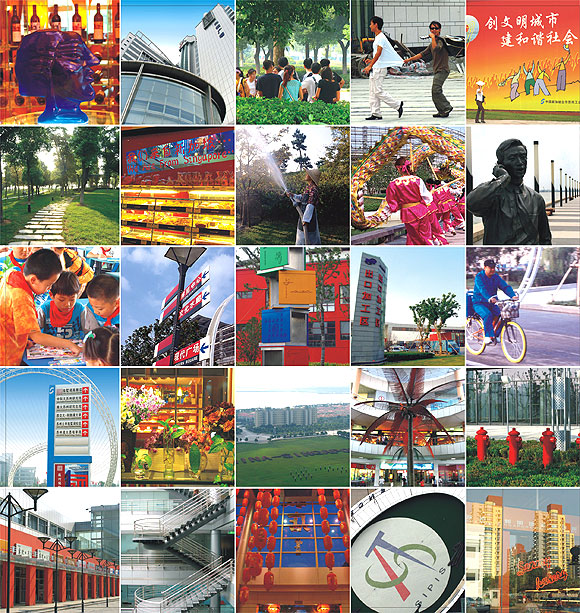

從洼地農田變身魅力“洋”蘇州,十五年平地起新城的傳奇背後,是園區財政強大的實力支持。無論是對全區重點實事工程提供資金保障,對園區的調優轉型創造良好經濟環境,還是對區內的民生和諧做出重要貢獻,園區財政可謂新城建設功能強大的動力馬達,為開“城”辟“園”輸送著源源不斷的能量。

從開發建設之初“九通一平”等各項基礎設施的順利完成,到近年來沙湖公園、獨墅湖隧道、青少年活動中心、優租房、地下空間開發等重點實事工程項目的建設建成,園區財政不斷推動著新城功能的開發,有效改善並優化了區域投資環境。以2008年為例,園區財政用于開發建設的支出達到了36.5億元,同比增長21.9%。配合新時期“生態優化行動計劃”的提出和實施,同年園區財政投入環保的資金為1.24億元,不但積極落實節能減排的稅收政策,還設立了發展循環經濟、推廣綠色建築、鼓勵節能降耗等引導基金,為創建“國家循環經濟產業園區”做出了貢獻。

伴隨收入的快速增長,園區財政支出規模不斷增大,用于地方建設的一般預算支出在過去的14年間增長了280倍,在基本完成全區基礎設施建設的前提下,如今的重心落在了科技、服務業、生態環保等轉型重點上。 2008年,園區財政用于科技、服務業、金融、人才發展等各類企業專項扶持的資金為16.9億元,佔到預算支出比重的21%;與此相對應的是,同年,區內高新技術產業產值佔工業總產值的比重提高了0.7個百分點、佔GDP的比重達到60.3%,服務業增加值佔GDP比重30.5%,同比提高了2.1個百分點,全區企業發展和產業結構的轉型升級得到了有力地推動。

十五年來,園區財政保障公共服務人力不斷提升,財政保障民生力度不斷加大。自1994年以來,園區財政歷年累計用于社會保障投入的經費為12.5億元,其中,醫療衛生投入2.6億元。 2007、2008年度,園區大幅提高被徵地農民的基本生活保障、城鄉社區的基本醫療保險和基本養老保險標準,建立財政專戶、實行收支兩條線、嚴格各項社保基金管理,落實免費婚檢、老年人免費搭乘公交、老年免費體檢、白內障患者復明等新政策,確保了當前園區居民的幸福指數和社會和諧度持續提升。

國稅:破解國際性稅收管理難題

1995年初,蘇州工業園區國家稅務局經國家稅務總局批準成立,由蘇州市局代管;2003年,園區國稅從市局分設出來,成為全省第十四個省轄市級國家稅務局,被列入部委辦局序列管理。

成立之初,園區國稅的收入總量為3148萬元;2008年,數字上漲到了133億元。 14年,園區國稅的收入總量攀升了422倍,為地方一般預算收入累計貢獻總量達到了146億元,在外向型經濟集聚的園區,針對大型企業和跨國企業集中的特殊稅源結構,園區國稅所面對的,從一開始就是個國際性的稅收徵管難題。然而通過打造“國際化、科學化、服務化先行部門”、構建“合作性遵從”機制等有益嘗試,園區國稅最終還是成功破解了這道“難題”。

2007年12月20日,園區國稅與三星電子(蘇州)半導體有限公司舉行預約定價簽字儀式。作為中韓兩國稅務局首例雙邊預約定價安排框架下簽署的江蘇省首例雙邊預約定價安排,這份協議顯然是構建新型稅企協作機制的一次成功嘗試,不但表現出韓國三星公司著眼長遠,對江蘇、對園區的飽滿信心,也體現了稅務部門借鑒國際慣例,減輕企業負擔,為企業發展創造穩定良好稅收環境的不懈努力。

除此之外,園區國稅還創新地運用以跨國企業日常稅源監控為主體、特定事項管理和國際稅收專門事務管理相結合的跨國大企業“一體兩翼”模式,通過調整崗位設置,明確跨國大企業“A+B1或B2”崗稅源監控管理的工作內容和工作要求,實現了特殊事項的專業管理,並提高了跨國大企業管理效率。通過深化跨國企業的特徵“畫像”,強化對其生產經營、稅源流動的認識,園區國稅提高了對跨國企業的稅源監控能力,完善了關聯交易補充申報,開發了關聯交易分析軟件,初步形成園區關聯交易信息庫,為開展評估約談、反避稅調查奠定下良好的基礎。

作為改革開放先行先試的“試驗田”,園區始終享受著國家對經濟技術開發區的各項優惠政策。向區內企業宣傳這些政策,特別是充分發揮稅收政策對企業的扶持和促進作用、降低稅收負擔,關心企業發展需求、加大親商服務力度,這些年來,園區國稅一直努力為地方經濟和企業發展提供優質服務。尤其在全球經濟低迷的當前,園區國稅更是積極引導和扶持企業實現技術進步和產業結構調整,增強抵抗和應對金融風險的能力,轉“危”為“機”。

地稅:打造“納稅人之家”

翻開園區地稅收入統計年報,一串串閃光數字昭示了七年來地方經濟的飛速發展:2002年,組織入庫的地方稅收8.73億元;2003年,14.61億元;2004年,23.93億元;2005年,30.58億元;2006年,37.62億元;2007年,55.73億元;2008年,62.77億元,年均增長持續穩定,發展速度在周邊地區名列前茅。這一個個數字的奇跡不斷被刷新,記錄下園區生動鮮活、亮點紛呈的成長點滴,也見證了區內企業日益壯大、規范發展的過程。在這樣的發展態勢下,要問眼下的“和諧稅企”是怎樣煉成的,園區地稅人的答案,都寫在了“親民親商”的納稅服務理念和實踐里,寫在了創建服務型、學習型、法制型“三型稅務”,以及打造“納稅人之家”的不懈努力中。

十多年來,園區地稅針對區域特點,在實踐工作中積累經驗,構建起四大管理體係,包括“源泉控制、過程管理”的稅源控管體係、標準化、規范化、科學化的稽查管理體係、“以納稅人為關注焦點”的納稅服務體係,和“以人為本”的隊伍管理體係。而這些管理體係在實施應用的過程中也被證明了是行之有效的。

個人所得稅收入歷年來都佔到園區地方稅收的20%左右。多年來,園區地稅在個人所得稅徵收管理上進行了不斷地總結和探索:1998年,進行外籍人員個人所得稅徵管單項軟件的開發應用;2003年1月,開發應用與省局徵管信息係統相結合的個人所得稅管理軟件;2005年,在大力發展web網申報的基礎上,完善個人所得稅全員全額管理軟件,實現了園區范圍內的全員建檔、個人所得稅申報數據的全面採集、高收入者的重點管理,並突破了大批量數據的採集瓶頸。

園區地稅自行開發應用的稅務稽查管理軟件,以標準化稽查工作底稿為基礎、先進信息技術為支撐,既可和省局徵管信息係統之間有效快捷銜接,又可到企業檢查時實時取數,更可使各管理層利用網絡及時掌握各案件的具體檢查情況,自2005年7月正式運行以來,實現了戶外檢查(實施)環節的智能化,彌補了人工查賬的不足,提高了稅務稽查的效能,已被省局統一推廣使用。

稅收環境是投資發展環境的重要組成部分,稅收執法與服務是影響和制約稅收環境好壞的關鍵性因素,園區地稅人充分認識到了這一點。自成立以來,“親商”,始終貫穿在地稅人自覺行動、快速解決問題的過程中。 2008年11月,園區地稅納稅服務中心正式揭牌成立。按照“納稅人找稅務局到納稅服務中心即可”的思路,一切從方便納稅人角度出發,在納稅服務職能配置以及工作流程設計中著力避免職能交叉、多頭管理,精簡審批資料,簡化工作流程,通過合理的流程再造,打造出全新的、為納稅人服務的“納稅人之家”。

主動性的稅政服務,也是園區地稅歷年來充分發揮稅收職能作用的重要體現。配合園區“四大行動計劃”的實施開展,園區地稅幫助政府爭取政策,打造高新技術集聚地;穩妥做好下崗再就業稅收優惠政策、殘疾人員個人所得稅減免等工作,關注弱勢群體,維護社會穩定;加強減免稅管理,積極組織區內高新技術企業重新認定,落實高新技術企業、技術先進型服務企業和服務外包優惠政策,促進區域經濟發展。