�@�@���H���K�L�b�A�ᶌ���_�b�C�q�ӸT����A�|���M���¡C���������ӡA���y�����աC���żƶ��I�A����ʭ��n�C����s��A�ʥЪ��¿N�C�ӱ��R�Ÿ`�A�Ǧ��P��C���q��N�֤H�i���y�g�M���`�߫U���o���֤��i�Ⲥ��j�H�M���`���ʪ��D�Z�����C�b��N�M�{�N���|���A�M���`�̵M�O�ڰ��������������`��C��2008�~�}�l�A��Ȱ|�N�M���`�C�J�F�k�w����A���H�̲M���`���ʴ��ѤF���n���ɶ��O�١C

�@�@�M��������ɶ}�l����

�@�@�M���`�@���ڰꪺ�Dzθ`��ѨӤw�[�C�ڥv�Ʀ��ҡA�Q�ʥH�e�A�M���u�O��ª��A�������G�Q�|�`�𤧤@�C�M���@���`��Φ��_��N�A��_���O�H���`�M�W�x�`�C�H���`�A��١��T�ϸ`���B���N�`���B���ʤ��`���C���_�H�����_���A�������@�ؼs�x���ǻ��C�۶ǡA�K��ɡA�ʰꤶ���������ʤ��l���լy�`�A�A�K�y�����A���Φۤv�L�W�������եR�ȡC��ӡA���զ^�갵�F��g�]�Y�ʤ夽�^�A���������D�Q�S�A�P���k�����s�C�ʤ夽�I�s�H�D���A�������T���X�s�A����Q�I�Ӧ��C�ʤ夽�Ƭ��ᮬ�A�U�O�b�������I������T���H���A�H�H�s��A��۪u���U�C

�@�@�ڰO���A���������ƪ��m���ǡn�O���G���ʫJ��q�`�̡A�����������S�A�S�祱�ΡK�K�G���Ӧ��C�ʫJ�D���A����A�H���W�����СA��G���H�ӧ^�L�A�B�ܵ��H�����]�P§��x.�q�Ӥ�^�A�õL�T���N�������C�p�B�A�m�P§�n�����������K�H���M�פ��T�_�ꤤ���]����.�s�ר�11.���ơ^���T���O���C�T���O�P�ª��¨�A�P�K��ɴ��ʰꪺ�������õL���Y�C

�@�@��~���ɮ��Ӫ��m�s�סn���G���ӭ�p���H���V����������A�����e�f�w��A�S�����ǡA���������G�]���]�n�§��S���.��~�ѩP�|�ǡ^�A�o�O���_�H���`���|���������ƪ��̦��O���C�m��~�ѡn�����G���ӭ�@���«U�A�H�������I�e�A���s�Ҥ��T�A�ܨ�`��A�Ш��A���F�����|�����]���N���Ӽ�.�ƪ����췳�ɭ��U��.�H���^�C�Ѧ��i���A�T���N�����U�j�w�����A�ëD�_�_���������ơC�ܤ_�T������]�A�h����ػ��k�A�@���_�_�j�H��P�H�M�ųN���g�H�A�@�����_�j�H�p������M�����s������סC�M�ӡA���T���N���_�_��ɡA���_��]�A���H���`���|�W���������ƫ�A�K�W�K�F��`�p����Ƥ��[�M�H��믫�A�����H�̱R�H�M�q���M�G�����D�w�믫������A�]�������N��H���Ȱl������B��o���P�����I�D���C

�@�@�y�y���e�y�N�F���e�T���w�o�@�ɤW�̦~�����s�����g�a�A�۩���H�Ӫ����ʦh�~���A���e�T���w���ᦳ�T���j�������E�J����C�Ĥ@���O���x�Z�B�ü֦~���Ӧۤs��x�}�P�e�_�DZj�������F�ĤG���O20�@���G�T�Q�~�N�Ӧ۾|��n�������F�ĤT���O20�@�������Q�~�N���O�Ӧ۾|��M�ڰ�U�o�Ъ������C�ثe�A���e�T���w���a���ئ{����360�h�U�H�f�A�F�祫��180�h�U�H�f�A�j���O��������N�Ψ��ӾE�J�������C�U�a���U�����a�J�A�[���g���F�ĦX�B�t�ܩM�o�i�A�Φ��F��ĭ�p�A��m�h�������U�M���e�T���w������ơC�M���ɸ`�A�K���e�x�A�U���_Ĭ�A�a�q�P�R�A�쳥�ܺ�C�۪u�d�E�~�������]�N�ȿ��B�Ѳ��~�B�K�X�g�B���X�Y�ȡ^�B��C�B���C�B����d�B�Y���J�]�ѤH�Y���]�J�^�B�嵥�M���`�߫U�̵M����_���e�T���w�U�a�C���H�W�߫U�~�A�U�a�M���`�߫U�]�������P�C

�@�@�b�Q�z�B�g�Ƥ@�a�A�M���`�������H�]�٤W�X�^�ɡA�k�ʸ����I����B���ѫ~�A�k�ʦh���ޤj���@�}�]�Ϋ᪺�ѫ~�M��������Y�A�ڻ��Y�F���R�ʷ��^�C�Q�z�n���M�ث��Ϥ@�a�A�a�a�����h���h���ΪQ�K�A���~�H�u���i�ɡA�ٱN�h�K�ΪQ�K���J�i���A�H�ܬK�{�A���ߤ����n�C�f���B�L�СB���H�B�Q���@�a�a�a�Y�K��]�ΫC��γ���U�����u�����Э��^�A���H�h�h���h�U�A�����l�j�h�ﵥ�߫U�C

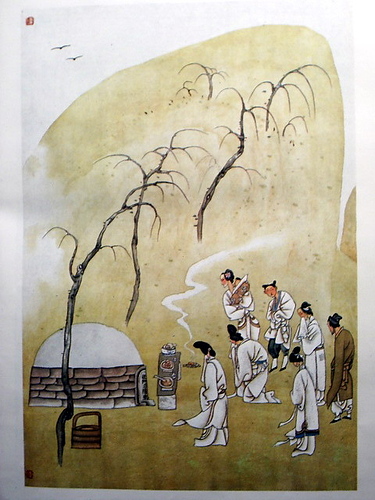

�@�@�տ��B�s¶�@�a���M���`�߫U�̬��״I�C������M���`���e�@�ѥs�j�H���A�M���o�ѥs�p�H���C�֤k�̫h�T���H�@�L�ΤC�K�H�@�ٷ|�E�@�a�A�]���������������A�U�۱a�p�̡A���������̶��A�]���i�O�A�ѥD���̱N�ƥ��ΰ��d�콰�BĪ�����Τ�O�s������ŤM�B�����B���x�B�����l�Ϊ����p���~��b�C�J�����A�C�H�N�@�J�A�Y�۰ŤM�B�����H���Ի��F���A�Y�۵��x�H������ıN�ӯ�q��A�Y�۪����l�H���©�C�x�ˤ@�]��A�����@�_�h���~��C�C��ӡA���U�b���e�T���w�Y�Ǧa�����X���ܨk�Ĥl�����A�B�h�H����N���̶��A�åѲ�´�̦b�J���K�W�Ѧ����u�H���B���F�����B���A�����B���Юv�����r���ȱ��A�ݵۭ��J�h�H���N�ӡC����j���ѫĤl�̦ۤv�����A�������~�H�ѻP�A���b��q�A���b���x�C

�@�@�ۤW�@���C�Q�~�N�H�ӡA�M���`���e�T���w�U�a�ĵ����ټ��J�_�I�����J�]�]�s�����l�^�C�p�٦�̴��@���ۤ��I���J�A�J�߯}�̬��t�A���H�֥G�C�ڦ~���̤��СA �H���B�M���`�����l�]�Z�^���߫U�A�O���_�j�ɦh�骺�T���H���A�]���N�������J�O�L�h��H�����z�Q���~�A�B�����J���e�ݽW�}��֡A�K�ް_�ĵ��̸I�����J������C���U�ѨӤw�[�A�Ѥ_�W�@�����Q�~�N���ܤC�Q�~�N�����ͬ����M�x���ҭP�A�ĵ��̰����l���߫U�@�ץ��ǡA��Ӥ~�v���o�H��_�M���j�C

�@�@���e�T���w�a�Ϫ��M���`�߫U���ҥH�p���״I�h�m�A�D�n�O�Ѥ_���v�W�������E�J�A�����N�U�a�����U�a�J���a���t�G�C�H�ۤH���[�������_���ܩM���|����{�ת��v�B�����A�M���`�߫U�N�|���_�W�K���d�����e�M���R����m�A�ñN�������|�B�M�Ӫ��|���c�ز��Ϳn�������ʧ@�ΡC