品國酒文化 網媒記者情融“國酒之鄉”茅臺鎮(組圖)

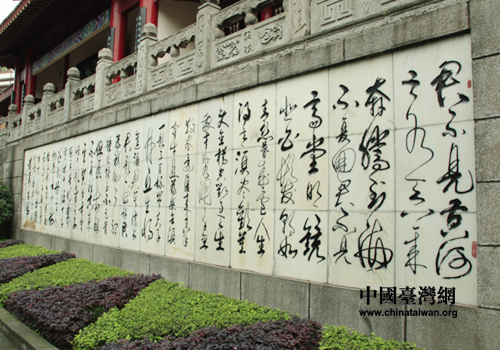

詩仙李白詩詞碑文(中國臺灣網 李丹 攝)

中國臺灣網4月16日消息 風來隔壁三家醉,雨後開瓶十里香。15日下午,網絡媒體記者多彩貴州行“紅色之旅”來到最後一站——“國酒之鄉”仁懷市茅臺鎮,親身接觸國酒文化,感受國酒魅力。

在國酒文化城,記者們被博大精深、源遠流長的國酒文化所吸引。

所謂國酒文化,是一個文化與酒互為表里的概念,正因為國酒文化的存在,茅臺酒才當之無愧地成為中華文化酒的傑出代表,而文化酒概念的提出,反過來更加極大地豐富了國酒文化的內涵,提升了其理性高度。

茅臺酒在以醉人的芳香讓世界了解自己的同時,也讓其了解中國白酒、中國文化。翻開一部中國酒典,茅臺酒的故事居多。從漢武帝飲枸醬酒而甘美之到秦商聚茅臺的勝景,從風來隔壁三家醉的浪漫到酒冠黔人國的至尊,從怒擲酒瓶振國威的悲壯到融化歷史堅冰的豪邁,從捕捉泥土和空氣情思的低斟淺吟到醉了中國,也醉了五大洲的盛世之頌,具體的茅臺酒和抽象的國酒文化,倣佛是絕倫的史詩,將酒文化的韻味展現得淋漓盡致。

據介紹,遵義釀酒歷史悠久。遠古時期,該地區就產生了含糖野果自然發酵成的原始的自然酒,到了戰國後期,當地人以蕎麥為原料釀制甜米酒。到了唐朝時期逐步掌握了蒸餾取酒技術,制造出了蒸餾白酒,因其酒精含量較高,見火能燃,亦名燒酒。宋、元、明時期,遵義飲酒習慣逐漸由低度酒轉向高度酒。萬歷年間起,逐漸掌握了“回沙”工藝。到清代中後期,釀制出冠蓋“黔人國”的大曲酒——即後來的茅臺酒。清乾隆後,由于疏通赤水河,茅臺逐漸成為川鹽入黔的重要口岸,各地商賈雲集,增加了市場對茅臺酒的需求。茅臺鎮逐漸形成“成義”、“榮和”、“恆興”三大燒房,所產茅臺酒稱“華茅”、“王茅”、“賴茅”。 1915年,“成義”、“榮和”兩家燒房呈送茅臺酒參加巴拿馬萬國商品博覽會,一舉徵服世界,榮獲金獎,成為世界三大蒸餾名酒之一。

當日,中國網絡媒體多彩貴州行“紅色之旅”一行還參觀了紅色旅遊經典景區——紅軍四渡赤水紀念園。(中國臺灣網記者 李丹)

源遠流長(中國臺灣網 李丹 攝)

詩仙李白(中國臺灣網 李丹 攝)

國酒博物館內美景(中國臺灣網 李丹 攝)

國酒博物館內美景(中國臺灣網 李丹 攝)

茅臺酒陳列品(中國臺灣網 李丹 攝)

紅軍四渡赤水紀念園(中國臺灣網 李丹 攝)