走進遵義博物館 領略黔北豐富多彩歷史文化(組圖)

網絡媒體記者在貴州彩車前合影留念(中國臺灣網 李丹 攝)

中國臺灣網網4月12日遵義消息 4月11日下午,中國網絡媒體貴州行“紅色之旅”一行走進遵義市博物館。歷時3年建設、總投資5000多萬元的遵義市博物館開放以來,吸引了眾多市民前來參觀學習,同時也成為外地遊客了解黔北地區歷史、風土人情的窗口,為遵義紅色旅遊增添了新的亮點,充分展示了遵義豐富多彩的歷史文化。

據了解,該館佔地面積14000多平方米,其中展廳面積7000多平方米,是省內目前展廳面積最大的博物館。展出內容共分為:資源富市、文化奇葩、紅色熱土、國酒之鄉、多彩民俗、輝煌成就等六大部分,展出文物、實物、圖片和字畫、古籍、礦產標本等近萬件。

文化奇葩

舊石器時代“桐梓人”在華南地區“最早用火”,點燃遵義的史前文明;秦漢時期,土著濮人以領先的採砂煉汞工藝,強化了部族經濟,使黔北東部具有了城鎮的規模,這個時期,秦楚巴蜀文化在這里與土著文化碰撞、交融、沉淀、產生了舍人、盛覽、尹珍等文化先賢;他們是黔北文化的先驅鼻祖,是貴州文化的拓荒者。清中期沙灘的文人群體奉儒家之道,鄭珍、莫友芝、黎庶昌三巨儒是他們的代表。

紅色文化

“紅色熱土”展出部分,分光輝歷程、紅軍長徵在遵義、浙江大學在遵義三個單元,用眾多珍貴的歷史圖片記載了遵義——中國最著名的革命聖地之一,在那段中國最危難階段的真實情況。從1935年1月,中國工農紅軍長徵到達遵義,中共中央在此召開了具有偉大歷史意義的“遵義會議”,挽救了中國革命,成為中國革命一個生死攸關的轉折點。

民俗文化

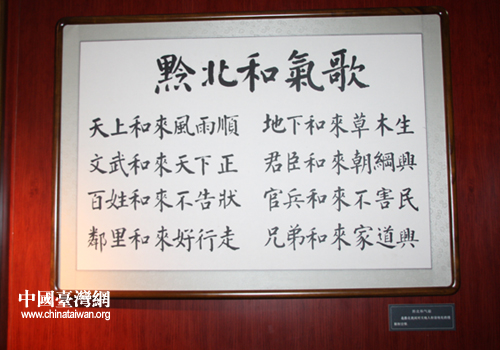

仡佬族是黔北這片土地最早的開發者,他們的衣食住行、風尚習俗是黔北民俗的根源,在歷史的進程中,經與其他民族的風俗融合,形成了現今具有黔北地方特色的民俗現象。黔北多山,史稱“山國”,民間歷史上以狩獵伐山農耕蠶織為業,其衣食住行方式均與此相關,精神上信仰巫鬼、崇尚祭祀,凡婚育壽葬年節慶典,這種信仰在其禮儀程序中均有特定的表現。明清以來,黔北一地“士盡詩書,人沐禮儀”,民間社交風俗重視和諧、崇尚自律,形成重情守義的民間做人風尚。觀風俗知教化,“多彩民俗”體現豐富的黔北民間傳統文化。

展廳內還建有一條濃縮的“商業街”,在這條布置在展廳內的袖珍商業街上,不僅有雞蛋糕作坊、化風丹藥鋪、綢緞莊,還通過人體蠟像、模型等情景再現的方式,還原了早期活躍在黔北鄉間的糖開水泡米花小販,以及近年發展起來的民間工藝制品。

不僅如此,博物館內還制作了諸如黔北哭嫁、和面酒、送子等民俗場景,並運用聲、光、電多媒體技術,透過彎曲、起伏的異形屏幕充分展示遵義的風情和歷史。

酒文化

酒,既是物質文化的產物,也是精神文化的產物。在遠古,人們便將酒用于祭祀。在以“禮”為核心、以“祭”為常態的貴州傳統社會中,酒作為禮的物質表現,歷經了兩千多年的歷史,積淀了豐富多彩的傳統酒禮酒俗。

貴州人民在每一歷史時期,創制了代表每一時期文明特徵的酒,同時也伴生出豐富多彩的酒文化,它沉淀于貴州人物質生活、精神生活的方方面面。遵義是中國酒文化名城,具有極高精神價值的文化遺產生動多樣,國酒茅臺在我國的政治外交中做出了特殊的貢獻。

遵義歷史文化,質樸厚重、豐富深遠。今天,遵義博物館已成為遵義的一個文化窗口,向人們展示它多彩的歷史文化,讓更多的人了解遵義,了解歷史。(中國臺灣網記者 李丹)

遵義博物館(中國臺灣網 李丹 攝)

兩個小朋友在博物館展示廳屏幕係統前查找信息(中國臺灣網 李丹 攝)

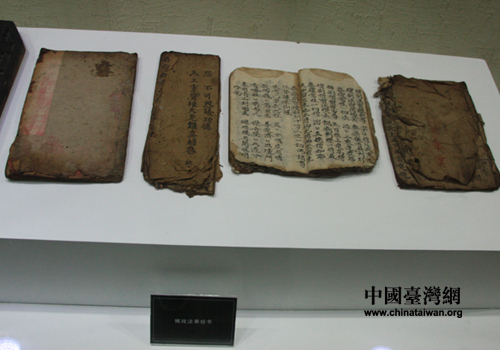

儺戲法事經書(中國臺灣網 李丹 攝)

黔北和氣歌(中國臺灣網 李丹 攝)

小女孩認真觀看四渡赤水油畫(中國臺灣網 李丹 攝)

鹹同年間號軍所用火炮(中國臺灣網 李丹 攝)

遊客觀看革命將領資料(中國臺灣網 李丹 攝)

明代九鳳三龍嵌寶石金冠(中國臺灣網 李丹 攝)

貴州教育鼻祖——尹珍(中國臺灣網 李丹 攝)

上世紀五十年代後的茅臺酒柱形瓶(中國臺灣網 李丹 攝)