專家解讀:《富春山居圖》為何如此有分量?

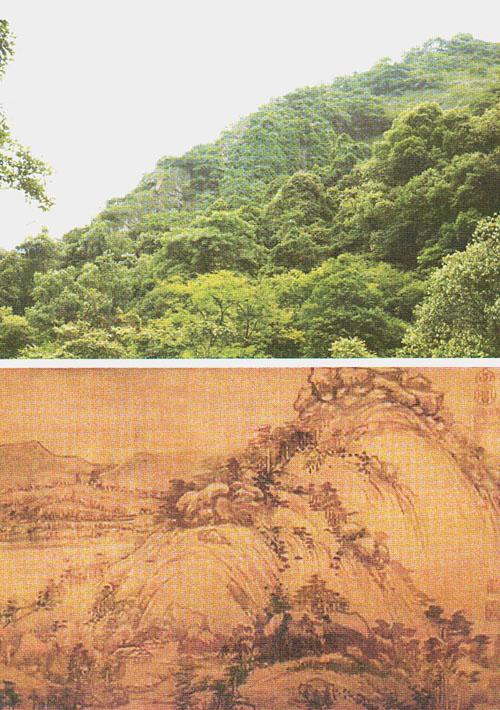

即興修補呼應式山水畫黃公望《富春山居圖》與真境對照。羅青/攝

今年6月,黃公望的《富春山居圖》之《剩山圖》(現藏于浙江省博物館)與《無用師卷》(現藏于臺北“故宮博物院”)將在臺北合璧展出,成為兩岸文物藝術界所翹首以盼的盛事。臺灣師大美術係所教授羅青為《中國藝術報》專門撰文解讀。

《富春山居圖》為何如此有分量?

2010年秋,位于富春江畔的富陽市,與北京大學歷史係聯合召開《富春山居圖》國際研討會,邀我與會並在大會結束時發表論文。《富春山居圖》是我自小就片段臨摹過的名作,並親自在臺北“故宮博物院”觀賞過多次。我的論文,沒有對有關黃子久及《富春山居圖》的外在枝節問題有所著墨;而是針對該圖兩個懸疑了數百年的內在問題提出解答。

問題之一是,《富春山居圖》乃黃子久晚年繪畫成熟期的水墨傑作,以該圖的長度及結構的復雜度而言,應該是一件數日即可畫成的中幅手卷,不必拖延到四五年甚至七八年後,方才畫完。

問題之二是,如果把當代照片中的富春江色,與黃子久筆繪的富春山水對照,定可發現,二者相似之處甚少,不知此畫與富春的關聯何在,命題又從何而來?

我們知道,《富春山居圖》是元四家之一黃公望79歲時畫贈好友無用師的手卷,是他晚年成熟期的巨作,筆法精煉勁健,墨韻層次豐厚,構圖繁簡適中,是一件看似一氣呵成的水墨長卷。以黃氏當時的繪畫經驗與功力而言,少則五日,長則十日,不出一月,必可畫完此卷。

然他一拖3年,卻一直沒有急于完成。不過,畫好的部分已是精彩絕倫,照人眼目,無用師憂心該卷遭人巧取豪奪,請求黃氏先在卷尾空白處題款相贈。照理說,黃氏在題跋後,應該順手將全卷畫完,了卻此樁贈畫心願。然從字句上看來,作者絲毫沒有乘勢畫完的意思,反而表達今後要慢慢“逐漸填札”,不斷修補,顯示了“長期抗戰”的決心。從目前的資料看來,此畫前後創作的時日,至少長達4年以上,有人甚至認為超過7年,小小一卷純水墨、無設色的手卷,居然要耗費如此長的時間,實在令人費解。

在此圖問世之前,除了大幅壁畫之外,沒有任何一張或一卷畫的創作時間需要如此之長。無論再大再長的作品,只要圖稿完成,就一定可以按部就班地制作下去,一年半載,必可完成。清朝康乾時代的各種禦制圖卷,都比《富春山居圖》冗長復雜得多,其制作的時間最長也不過三四年而已。《富春山居圖》可謂繪畫藝術史上創作時間最長的作品。

黃氏之所以需要如此長的創作時間來完成該畫,問題不在于“外在”創作環境與繪畫技術,而在于“內在”美學目標及思考模式的發展與轉變。為了解讀該畫所傳達出來的劃時代的藝術意義,我們必須將該圖放在藝術史承先啟後的脈絡中,觀察其思考模式與繪畫語言之間如何互動,找出二者之間的文法關係,從而確認該畫的美學主旨與藝術特色。

我們知道魏晉以來,文學創作多重直觀,講究天賦,才高八鬥的名家必須文不加點,一揮而就。“橫槊賦詩”、“倚馬可待”的成語,“七步成詩”、“夢筆生花”的典故,都出現在此時。可是到了唐朝以後,因沈約《四聲譜》的影響,寫作風氣為之一變,大家開始講究音韻節奏的呼應與完美,詩文反復修改,大行其道。墨彩繪畫亦復如此,隋唐兩宋在畫法上,無論工筆、寫意,粉本有無,多半先用濃墨,勾勒霸定輪廓,然後再加皴染;或是縱筆潑墨,意在筆先,頃刻而成。總而言之,畫家多半技術本位,作品一次完成。

黃子久一反成法,在他的畫論短文《寫山水訣》中率先指出繪畫要如作文寫詩:“作山水者,必以董為師法,如吟詩之學杜也。”然後他又主張作畫應“先從淡墨起,可改可救,漸用濃墨者為上”。又強調“作畫用墨最難。但先用淡墨,積至可觀處,然後用焦墨、濃墨分出畦徑遠近,故在生紙上,有許多滋潤處”。他提倡筆墨必須多層“糊突其法”,結構也要“隨機應變”,無有定稿。

此論一出,宋代以前的墨法筆法成規完全遭到推翻,中國墨彩繪畫中,修改補充式畫風,于焉開始。為了追求畫卷中的濃墨淡墨,前後相互呼應,黃子久力主反復修改補充式的筆墨,追求畫面前後上下多層次的對應關係。而《富春山居圖》也就成了中國墨彩繪畫史上第一卷修改補充式的山水典范傑作。

《富春山居圖》中的山嶺,在起伏的節奏上,與實際的山景出入不大,都是典型的江南峰巒,輪廓柔和,起伏和緩;然畫中山嶺的造型,比照實山,乍看之下,有很大的差異,完全不類。畫山與真山主要的不同點在于畫的山頭堆滿了巨大的怪石,而與遠觀的實景看似毫無關係。

這種在山頭堆滿石頭的畫法,源自于董源,史稱“礬頭皴”,無他,以其外貌似明礬的結晶也。黃子久之所以堅持引用董源“礬頭皴”的典故成語入畫,有下列兩個原因。其一是呼應趙孟頫“作畫貴有古意”的“古意”繪畫理論。其二是反映他在富春山中實際的生活經驗。趙孟頫認為,畫家作畫,主要的精神在表意,僅僅是描繪造化的外型,加上自己的感受,是不夠的。畫家還要在畫中“與歷代的大師對話”,使作品充滿了“文化歷史感”,創造出承先啟後的畫意。

蘇東坡“江山如畫”之論,否定了“造化/江山”至高無上的地位,大大提高了繪畫應該獨立自主的認識。趙孟頫更進一步,讓繪畫回到繪畫史本身,完全自治,自成體係,不假外求。到了明代董其昌,更大膽主張“以境界奇怪而論,畫絕不如山水,而以筆墨精妙而言,山水絕不如畫”。

這就是為什麼黃子久在畫富春山時,要引用董源的原因之一。因為董源發明的描繪江南真山的“礬頭皴”,已成了“平淡天真”的代名詞,是黃子久最鐘愛又最會用的“成語”。不過,他在借用時,並沒有照抄,而是加入了自己的親身感受,把董源的圓形“礬頭皴”,改為方尖式的巨石,讓“礬頭”以變形之姿,反映畫家胸中不平之氣。

富春山色,隔岸遠觀,輪廓平滑,毫無崢嶸之態,待上山近看,方知山頭多有嶙峋大石,只是全被樹木遮蔽,遠觀根本看不出來。黃氏晚年自號“一峰道人”,當與他居處附近的山色有關。我得緣親訪其富春居所後的“一座山峰”,果然在林木掩映的山上,有許多嶙峋怪石微露頭角,傲然挺立。證之畫卷,可謂得以傳畫家之神。

由是可知,山水畫到黃子久,在結構上,要把遠觀與近玩的山水經驗合而為一,並以隨機應變的方式,即興呈現;在筆法上,要把個人畫法與古人畫法合而為一,展現文化歷史感;在墨法上,則要層次繁、呼應多,達到品位深厚、滋潤豐富的境地。

在中國墨彩畫“抒情山水”的傳統中,《富春山居圖》可謂上承王維、董源、“二米”與趙孟頫的藝術探索,下開王蒙、倪瓚、陳淳、徐渭、董其昌、王原祁、八大、石濤……直至黃賓虹、余承堯的筆墨道路,承先啟後,是一件轉折點式的偉大抒情山水傑作,這第一件“即興修改補充呼應式”的山水畫,值得大家繼續關注研究。