|

打狗(高雄)港因恰巧位在東北亞、東南亞的中間點,佔有航運之便。自荷蘭人殖民臺灣起,打狗在荷據時期,是南臺灣鹽場之一 , 每年捕漁期,尤其是烏魚群南下的季節,曾加強駐守,以收漁、鹽之利。在農業的發展上,約自明朝永歷十四年(1660)左右,或者更早,打狗地區已有華籍農民及耕牛,從事農作,同時亦有荷蘭人居住在附近的村落,且已任命有駐扎打狗的官,就近處理各項事務。

早自清朝,打狗(高雄市)擁有農、漁、鹽之利,自日據初開港之後,打狗成為南臺灣農產制品的輸出港,緊接著幾期的築港擴建工程推動,到了日據末期,打狗由小漁村蛻變成日本南進的前哨基地,高雄市更成為工、商業勃興的港灣新興城市。

高雄市經過日據、光復後當局的建設,已成為臺灣第一大工業、港埠都市。由高雄市目前所遺留下來的產業遺址中,除可看到高雄市每個階段,每一個時期的建設發展,更可見到來自各地的移民,攜手同心的共同建設高雄市的歷程。高雄市的產業包括了漁、農、工、商業等,也代表了這個城市發展的內涵,透過老照片的見證,將可以見到先民們努力的成就。

打狗港在清朝的同治三年(1864)開港之前,英商、美商即前來進行米糖與鴉片的交易;開港後,打狗成為南臺灣米、糖的輸出大港。打狗港在日據初期,因負責運送南臺灣的蔗糖外銷港,產業的發展型態與制糖業有關,如五金修理業、水果加工業、罐頭業等,在鹽埕町、哈馬星如雨後春筍林立。例如,陳中和家族在建國路旁的精米工廠;鹽埕町內,臺灣的四大制糖會社之一的鹽水港制糖株式會社附設酒精工廠。

自1908到1919期間,高雄市區中較重要產業計有,榮町設立臺灣肥料會社高雄工廠(明治四十三年);三塊厝設高雄酒精株式會社(大正二年二月)及臺灣煉瓦株式會社(大正二年七月);入船町設立鹽水港制糖高雄酒精工廠(大正五年六月);田町設立淺野水泥工廠(大正六年七月);入船町設立臺灣鐵工廠高雄工場(大正八年十一月)等。

第一次世界大戰在1918年結束,也是日本南進的停滯期。在此之前,日制商品大批傾銷到東南亞市場,商品充斥東南亞各地,臺灣正好躬逢其盛,趕上南洋熱潮,市場亦從昔日的華南地區擴大到東南亞。此時期臺灣對外輸出品,以食料品工業為主體,包括制糖、菠蘿罐頭工業、制茶業等;其次,才是化學工業、金屬工業、水泥工業及紡織業等,而上述產業多集中在打狗(高雄市)的鹽埕區與山下町等地。

至于大型的工廠,如東洋制罐工廠(大正十二年四月設在三塊厝);石灰工廠(昭和五年設立);大港設立臺灣瓦制造工場(昭和三年設立);大港埔設立陶器工場(昭和五年設立);淺野水泥株式會社;過田子陳振丁設立菰繩制造工場等,這些大型的工場設立在市區外緣的縱貫鐵道附近。為便利產業貨物的輸送,在縱貫鐵路沿線,設立了山下町與田町車站,此舉使市區產業繼續擴大發展。

因市區產業發達,縱貫鐵路兩側的工廠林立,興設工廠數量繼續增加,如山下町,臺灣南部無盡株式會社高雄支店,1926設立;高雄自動車合資會社,1928設立;高雄自動車修繕工場,1929年設立;青山銅工所,1929設立。如內惟地區內,福興精米所,1921設立。如新濱町,新和鐵工場,1928設立。如田町,山海堂寶石制造所,1930設立。

在1934以前,高雄市主要的工廠、各工業類別細計共達五百五十三家,以食品、化學、制窯(水泥)、金屬、機械、纖維及雜項等七大項,而工廠分布則以鼓山區和鹽埕區為主要集中區,而三民區和苓雅、前鎮等區也有零星的工廠分布。

在商業經濟的發展方面,自大正十年起,高雄市會社共有二十一家。例如經營物品販賣為七家,竹材、石灰、紡織、肥料、酒類、炭化石灰之制造各為一家,一般鐵工修繕、船舶修繕、煤炭販賣、土地買賣、米榖買賣、植物纖採取、巡回演劇、葬儀代辦等各一家。到了大正十四年,總社在高雄市之會社共二十一家。其中在鹽埕埔的有四家。到了昭和七年後,全市總社的會社有六十五家,其中有十七家停╱休業狀中。 配合高雄港開發與裝卸貨物的激增,與港務有關的各項工、商業建築物,紛紛在現代化市區鹽埕町、新濱町崛起。老照片中顯示的有,第一銀行的前身臺灣商工銀行、大阪商船株式會社高雄支店、三菱商事株式會社高雄出張所、三十四銀行高雄支店、彰化銀行高雄支店、三井物產株式會社高雄支店、高雄信用組合(第一信用合作社)等金融機構。

在工業方面,因高雄港對外貿易功能擴張,在昭和九年以前,高雄市主要的工廠、各工業類別細計共達五百五十三家,以食品、化學、制窯(水泥)、金屬、機械 、纖維及雜項等七大項,而工廠分布則以鼓山、鹽埕為主要集中區,而三民區和苓雅、前鎮等區也有零星的工廠分布,鹽埕、鼓山兩區內的產業發展,不外乎是上述所分析的,係為農產加工品而已。

臺灣光復後,在日本人留下來的現有工業基礎下,當局經過十多年時間,高雄市在五十年代先後成立南高雄與楠梓加工區,為臺灣的經濟奇跡打下了基石。六十年代的臺灣正處在經濟起飛的階段,木業制品的需求量大,高雄港成為臺灣原木輸入的主要大港。透過愛河的航運之便,高雄市成為全臺灣木材初級加工的重鎮。

高雄港站(舊稱高雄驛),位于現今的鼓山一路,興建于公元1908 年,是第二代的打狗停車場,圖中前方可見郵筒、噴泉、街燈及人力車,並有椰影構成南國氣象。此照片出版于日本統治臺灣時期的大正12 年(1923),攝影者不詳。

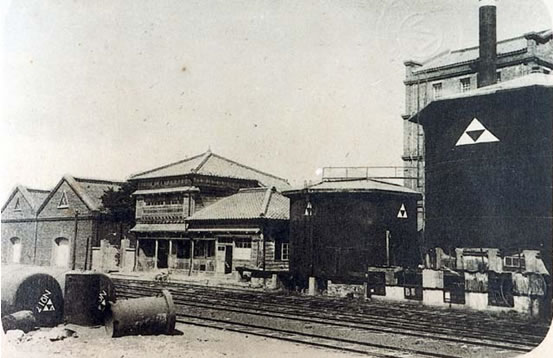

圖中為陳中和物產株式會社所屬精米工廠之舊觀。這是座新式碾米工廠,採用電動碾米機器作業,工廠位于現今的建國三路陸橋旁。照片攝于日本統治臺灣時期的大正十二年(1923),攝影者為前高雄市長陳啟川。

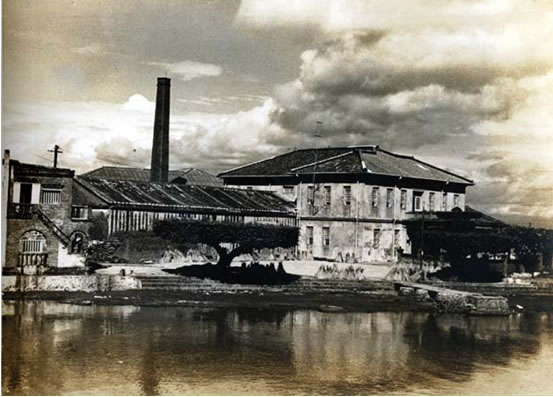

日本統治臺灣時期的四大制糖會社之一的鹽水港制糖株式會社附設酒精工廠,興建于大正五年(1916年),位于今日之鹽埕區(已拆遷)。糖蜜是蔗糖生產過程中的副產品,經過發酵後可提煉酒精,所以大部分制糖工廠都會附設酒精工廠。攝影年代約在昭和初期(1925),攝影者不詳。

淺野水泥場完工于日本統治臺灣時期的大正六年(1917),因屬于勞力密集工業,對促進高雄的工商業發展、外地人口遷入,有著莫大的貢獻。昭和十五年(1940),工廠委托臺灣水泥株式會社經營。光復後改稱臺泥鼓山廠,因環保因素在1994年停工。攝影年代約在昭和初年(1925),攝影者不詳。

圖右上:臺灣商工銀行高雄支店(第一銀行旗山分行的前身), 昭和2年(1927)6月改建為磚造二層樓房,建築至今40余年未曾修建,為最具歷史價值的建築之一。該地點原為客家人興建的廣東會館之用地,日本統治臺灣時期的大正8年(1919), 由商工銀行收購,設立蕃薯寮派出所,後改建成第一銀行旗山分行。

圖左 : 臺灣銀行高雄支店,興建于大正12年(1923)哈瑪星湊町(今臨海一路)街上。攝影年代在昭和五年(1930),攝影者不詳

|