�`�`�V�T����g�a���Ĥ@�硨 ���Q��ý��

�@�@

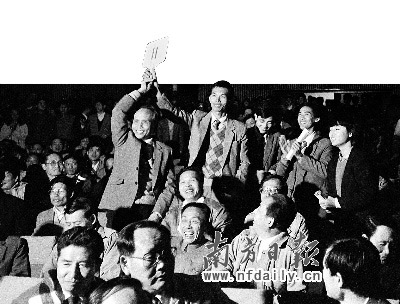

�@�@�@1987�~12��1��U��,�`�`�|�歺���g�a�ϥ��v���,�g�L���F17���������f�s��,���|11���P���R�D�����̤j��Ĺ�a�C�B�ʪ� ��

�@�@

�@�@

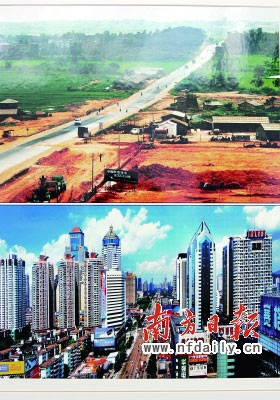

�@�@�@�@�W�@���K�Q�~�N���`�n�j�D�٬O�@���U�����f�o����,�ȶȹL�F�Q�X�~,�`�n�j�D�ⰼ�����즸�ͤ�,�O�`�`�o�i���@���Y�v�C�@�|�O½��

�@�@�`�`�_�I�V�T����g�a���Ĥ@�硨

�@�@�g�a�ϥΥ����ޤJ�v������,�}�ڰ�g�a�ӫ~�ƥ��e

�@�@�n��O��

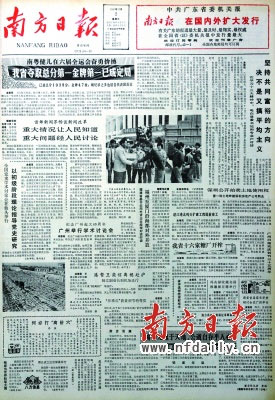

�@�@1987�~12��1��,�`�`�|���|�檺�@���S�������|�ް_�F�s�x�����`�C���ҥH���S��,�O�]����檺�ä��O�q�`���j���r�e,�ӬO�g�a�ϥ��v�C�o���@�M��ذ�H�Ӱ꦳�g�a�ϥ��v���Ĥ@�����,�]����ߡ���桨�i��|�ް_�@�ǤH���ϷP,�ӧ⡧��桨��٬������}�v�롨,���h�~����,���H�̦^�гo���}�ѹ@�a�����|,�`�O���[�����a�٤�������g�a���Ĥ@�硨�C

�@�@����,�m�n�����n�Ĥ@�ɶ��b�Y���n���F���_�o�����|�����D:���H�ۥD���̳̫�@�n���T,�`�`���Цa�����q�פ_�H525�U�����a����,��o�F�@��8588����̤g�a���ϥ��v�C���N�ڰ�g�a�ϥΨ�ת��o�@���ڥ����ܭ�������,�V����Ǽ��X�h�C

�@�@���,½�\���~���m�n�����n�N�i�H�o�{,�m�n�����n��_�g�a��ת��ܭ��@���O���۰��ת����`,���_�`�`�g�a�ϥ��v���M��a�g�a�ϥ��v������ת����D,�]�C�C���ڵ��Y�������n��m�C

�@�@1987�~9��9��,�m�n�����n���D�F�`�`���F���q�L�ۼбN��_�`�`���W���u�~�Ϫ��@��5321.80����̪��g�a�@���ʹ���������N�i�X�f���q�`�`�u�T���ߨϥΪ��s�D�F�P�~10��22��,�m�n�����n�b�Y���w�i�`�`�N�_12��1�魺�����}�����g�a�ϥ��v�F11��14��,��a�w��ǤW���B�Ѭz�B�`�`�B�s�{�������i��g�a���v�ϥθ��I���s�D�X�{�b�Y���F�ۦb11��26��,�m�n�����n�Y���Z���F�D���m�`�`�����v�a�ۼЬQ�Ѵ���n�����D,�`�`�S�ϲĤ@���H�ۼСB��Ф覡�X�⪺�v�a����,�`�`���`�ؤu�{�}�o���q�H1705�U�h����������,�R�U�o�����n�@4.6�U����̪��ӫ~�Ц��v�Φa�C

�@�@�Ѧ�,�]�A�꦳�g�a�ϥ��v���Ĥ@�硨�b�����`�`�o�@�Y�C�g�a����ܭ�,���ͤF�`�����v�T�C

�@�@����29��,�s�F�٤H�j�`�e�|�q�L�F�m�`�`�g�ٯS�Ϥg�a�z���ҡn,�W�w�g�a�ϥ��v�i�H���v�X���B�����C���,����\�h�����ɯɰѷӲ`�`�����k,���F�꦳�g�a���v�����C���n��,1988�~4��12��,�C������H�j�Ĥ@���|ij�q�L�F�m���ؤH���@�M��˪k�ץ���סn,�N��Ӿ˪k���T��X���g�a�����X�����G�r�R�h,�W�w���g�a���ϥ��v�i�H�̷Ӫk�ߪ��W�w�������C

�@�@���ɴC�骺����:���o�O�@�����v�ʬ�},�O�ڰ�g�a�ϥΨ�ת��ڥ����ܭ�,�Чӵۧڰꪺ�ڥ��j�k�ӻ{�F�g�a�ϥ��v���ӫ~�ݩ�,��X�F�g�a�ӫ~�ơB�����ƪ����j�@�B�C��

�@�@�`�`�g�a������椤���չβ{���[��

�@�@���F�H��

�@�@�q20�h�~�e�������@��w���}�l,�g�a�@�����i�ίʪ��Ͳ��n��,�صo�X�e�ҥ��������O�C�a�]�F��,�ڰ�g�٪��|������եi����o�i�Ѧ����U���ꪺ��¦�C�g�a�ϥΨ�ת��ﭲ���{,�O�@�����\�ޤJ�v��������v,�å��b�~��V�a�`���i�B����o����������b�g�a�귽�t�m����¦�ʧ@�ΡC

�@�@���Ĥ@�硨�I�Q�����O���

�@�@����g�a�ϥΨ�קﭲ,���ȫܦh�H�����Q�_���N�O1987�~12��1�騺������g�a���Ĥ@�硨�C�ɹj22�~,���~�����l���x�B�γӡX�X�X�o�촿���`�`���W����g����������樣�ҤH,�p�O�y�z�����g�a�ϥ��v���|�����L���_��:���ܤ��ڤ���Pı�쨺�ɪ��߸�!��

�@�@�B�γӦ^��,���~�@�����g�a�i���o�F,���H���o�O�H�Ͼ˪k,���H���ڭ̭n�d�ꥻ�D�q,�Ʀܻ��O���欰�C���Ѥ_��ߡ���桦�i��|�ް_�@�ǤH���ϷP,�ڭ̧⡥��桦�令�F�����}�v�롦�C��

�@�@�M��,�Ʊ����i�i�o��Q�H�������Q�ܦh�C�`�`���F���ƥ��b���ȤW�Z�n�F�m�g�a�v�뤽�i�n,���e3��,�N��44�a���~����F�����s���ѥ[�v��,�䤤�~����~��9�a�C������,�ɥ���a���e�D�������K�M���{�{��,��Ȱ|�~���ɤp�հƲժ��P�ثn�B����H���Ȧ�Ʀ���B�E���H�ΨӦۥ���17�ӫ����������{���[��,���䬣�X�F�@�ӥ�21�H�զ������`�`�Ĥ@���g�a�����[�Ρ��C���p�����W�檺�g�a������,��L�Ӫ̡C���B�γӻ��C

�@�@��������,�o���s��H409�X4���a�������Ȭ�200�U��,�C�f��5�U���C���v�����E�P��M�X�G�F�B�γӪ��N�ơC�U�v����~���k�H�N�������|�P���n�s���C������W�ɨ�400�U����,���W�٬O��3�a�v�����|�P�s���C�H�ۡ�420�U���B��485�U���B��490�U�����|�P,�|���������x�n�]�O�@�����L�@���C

�@�@�g�L���F17���������f�s��,�B�γӲפ_�@�l���w����,���Y�a�ŧi:���o���g�a���ϥ��v�k�g�ٯS�ϩЦa�����q!�����|11���P���`�`�g�ٯS�ϩЦa��(����)�ѥ��������q�d�A�P�̲ץH525�U�����̰��������o�v���ꭺ���g�a�ϥ��v���|��Ĺ�a�C����@�~���ɶ�,�F����ަa�Ӱ_�C�����ɥX�⪺�л��O�C�����1600��,�����C�_���ɪ������C���d�A�P���C�ɺަp���C��,���q�٬O����400�U������Q���C

�@�@�g�a���v�ϥΨ�ﭲ���N�ۥ��Y�L�e��

�@�@���L,�ޤJ�v��������ëD�Z�~,�g�a���l�n�@�۷��鸨�C

�@�@���C��z�S,1987�~��1999�~,�`�`���Q�Ω��M�ۼШ�ؤ覡�@�@��X�F80�h�v�a,���n�W���b1�U����̥��k,�ӨC�~��ij�X�����n�O100�h�U�����,��̬ۮt�ƻ��C1995�~�B1996�~�٤@�ײפ�F�g�a���C1998�~�`�`���g�a�X�����F108����,���o�@�~�Ȧ����⦸�ۼЩM�⦸���,�@�@�u��3.3�����C1999�~���e,�`�`90%���g�a��檺�O�D�������檺��ij�X���C

�@�@��ij�X���N���ۦs�b�H�����a�M�v�Q�M�����i���,�N���i��ɭP�꦳�g�a�겣�j�q�y���C�M������F�v�O�q�I�����b�O���Q�q�Ŷ����h�X,�o����������b�g�a�귽�t�m����¦�ʧ@��,�ݭn�ܤj���i��C���o�ˤ@�ӫo��a�ӥ��B���^���C1999�~,�����}�l�b���٭S���g��ʥΦa�@�ߩۼЩ���סC2000�~,����g�a�ۼЩ�榬�q��350����,�Ӯ����@�ӬٴN�F195�����C

�@�@���������Ш���F�����������C2001�~,��Ȱ|�o�X15�����,�n�D�q�Y����س]�Φa�����`�q,�Y����꦳�g�a���v�ϥΨ��,�j�O����ۼЩ��,�[�j�g�a�ϥ��v�����z,�[�j�a���z�M�W�S�g�a�f��欰�C���~,��g�귽��11���O�h��g��ʤg�a��ij�X�����s����,���T�|���g��ʥΦa�ϥ��v�X�������ĥΩ۩�E�覡�C

�@�@�o��Ӥ���g�a�����س]�����i�@����ө���:2000�~����ۼЩ��X���g�a�����q��350����,2001�~��492����,�W���v��40%�C2002�~,����꦳�g�a�ϥ��v�ۼЩ��E�P�X�����v�ơB���n�B���ڤ��O�O�W�~��108.55%�B273.8%�M197%�C

�@�@�����v���Φa����a�k��

�@�@����,�o�@��a�F����W�ɬ���a�k�ߡC2007�~3��16��{�����m���v�k�n���T�W�w:���u�~�B�ӷ~�B�ȹC�B�T�֩M�ӫ~���v���g��ʥΦa�H�ΦP�@�g�a����ӥH�W�N�V�Φa�̪�,�����Ĩ��ۼСB��浥���}�v�����覡�X���C��

�@�@���M,�ڰ�g�a���v�ϥΨ�קﭲ�@���~��V�a�`���i�C2008�~1��,��Ȱ|3����F���T�n�D�Y�渨��u�~�M�g��ʥΦa�۩�E�X�����,�٩��T���X,������a�����줽�M��q�B��B���Q����¦�]�I�B������¦�]�I�H�ΦU�����|�Ʒ~�Φa�n�n��������榳�v�ϥΡC

�@�@���~7��U���l�}�������g�귽�U�����y�ͷ|�W,��g�귽�����T���X,�O����5�~�ɶ�,���a�����줽�M��q�B��B���Q����¦�]�I(���~)�B������¦�]�I�H�ΦU�����@���|�Ʒ~�Φa,�@�߹�{���v�ϥΡC

�@�@�`�`20�~�ܨ��a���~¼��

�@�@�٬ݤ���

�@�@����,�Y�A�m���_�c�a�Ӻ��c���`�`�x�����Y,�@�w�|�Q��D�ⰼ�L�ߪ��ӽL�`�`�l�ޡC���O,�ɶ��^����20�E�~�e,�����P���~���C�O���`�`�˭����W�ͻH?�\�h�H�|��,�o�n�k�\�_�`�`�@������ﭲ�}�����Ъ��S���u�աC���L�����ݨ�,�S�Ϫ��س]�P�`�`�o�F���a���~���伵�K���i���C

�@�@���Ĥ@�硨�i��᪺�@�~,1988�~�m�`�`�g�ٯS�Ϧ��Ш�קﭲ��סn�Ψ�9���t�M�ӫh��������,�o�O�ڰꤽ���M��I�̦����Ч��פ��@�C���v���F�ӫ~,�`�`�H���W�F�ۤv����R�Ъ��D���C

�@�@�`�`�@���g�a�ϥ��v��סB���Ш���@�Y�C�a����קﭲ�������a,�y�N�è��ҤF�����B�U��B�۰ӡB���a�B�ع������ۦW���a���~�P���_���C�ƹ�W,1988�~11��18��`�`���ĤG���g�a�ϥ��v���|�W,���ɦb�~�ɩ|�q�q�L�D���U��H2000�U���ѻ������Ӧ���檺�̤jĹ�a,���Ȥ@�]���W,�ٳ��w�F�U�쨫�����ƩЦa���}�o��������¦�C���F�U��,�٦��b�`�`��ѲӺ�20�h�~���۰Ӧa��,�H�εع������ε��۲`�`�_�B,�í��V���ꪺ�a�����ΡC

�@�@�b��í���j�F�`�`�Цa��������,�\�h�`�`���g�a�����ίɯɡ��_��C�U��M������O�̦��h�_�ʵo�i���s�F���W�Цa�����~�C�U��}�o�F�U�쫰�����B�U��P��M�U��C�C�a�鵥�_�ʵۦW�ӽL�F�����a����1997�~�i�J�_�ʥH��,�����w�}�o�F��������B�����L��B���������b�����ءC

�@�@�i�J�a���~�k�o��21�@��,�S�@��`�`�в��Ӭ��~�_�W,�����R�줧�աC�P10�~�e�U��W���ʫ��ۤ�,�o�@��Цa���Ӧ��ۧ�j�j���s�u��,��z��j,����]��R���C�ثe,���`�x���_�W���p���p��,�L�̤��ȱa�h�F�s�F�������ӷ~���,�]�Ǽ��F�]�A�a���~���~�P�B�ӷ~�Ҧ��B���~�A����Y���@��M�����������ƪ��z���C

�@�@�p�����`�`�a��,�N�����w���ȶȬO�U�q���`�`�S�Ϫ��}�o�欰,�ӬO�`�`�V�����X���@�Ӧ�~�~�P�B�@�ئ�~�z���C�Ӯھڤ���Цa��TOP10��s�յo����2008�~����Цa���~�P���Ȭ�s���G,�_�B�_�`�`�������a���B�U����O�H98.91�����M96.94���������Цa����~��ɫ~�P�C

�@�@�`�`�a���~�j�ưO

�@�@�����\Ū

�@�@1984�~�`�`��ڶT�����ߤj�H���I�u�гy���T�ѫئ��@�h�ӡ����ڰ�ؿv�v�W���s����,���T�Ѥ@�h�ӡ�,���`�`�t�ס��@������ﭲ�}�_��Q���J�v�U�C

�@�@1987�~��Ȱ|��Ǧb�`�`�B�W���B�Ѭz�B�s�{���a�i��g�a�ϥΨ�קﭲ���I�C12��1��,�`�`���v�����}���F�@���꦳�g�a���ϥ��v�C

�@�@1988�~�m�`�`�g�ٯS�Ϧ��Ш�קﭲ��סn����,10��1��I��,�o�O�ڰꤽ���M��I���̦����Ч��פ��@�C

�@�@1991�~�`�`���ʲ�����ӿ����Ĥ@�v���в����}���C

�@�@2001�~�m�`�`�Цa���R��X�P�n(�w��)�奻������I,�`�`�b����v�����Цa�����W����C

�@�@2002�~�`�`���Ͱꤺ�����g�a�����U�ڡC

�@�@�a�ʰ]�F�ﵽ����

�@�@�O���I�D

�@�@���g�a�O�]�I�������C�o�O17�@���^��ۦW���g�پǮa�·G�P�t�Ĺ�g�a���j���Ȫ����A�C

�@�@����Цa���~����x�H�����ۦb�۶Ǥ��o�˵���1987�~�����o�����|:����Цa���o�i���̰�۴N�O�Ѧ����w���C

�@�@��o��y�ܩ��@�_��,�N�����z�Ѭ������`�`���ݯ�����̷|�_�۹H�˪����I�V�U����g�a��檺�Ĥ@��F�]�����z�Ѭ���C�C�^�U���v,����g�a���Ĥ@�硨���|�Q�\��F�p�������סC

�@�@�a�ʰ]�F,���ƾ����,2001�~��2007�~,����@���o�X���g�a���J4.1�U�h����,�o�Ǧ��J�������_�a��J������¦�]�I�س]�M��y��,������g�ٵo�i�`�J�F�j�l���ʤO�C�P���P��,�g�a�����ưt�m�]�ʥͪ��e�j���Цa������,�Цa���~�]���z�����a�����F����g�٪���W���~���@�C�D�ܥh�~�D�J��ڪ��ĭ��ɮ�,����]��ܤF�Цa���~�@���ʮ��O�P��ꪺ������W���C

�@�@�ڭ̤����A��إ����촶ù�j�����W�C25�~�e,�b����,���ЬO�����t��,���v�O����Ҧ����C�Ѥ_�p���g�٦~�N�g�٧x���B������,�ܦh�H�]�\�u�@�F�X�Q�~���S������Фl,�S�Ϊ̤@�a�j�p�u��ƤQ�~�p�@��a���b�@���p�p���Фl���C�Ӧp��,���h�֤H�֦��F�ۤv���в�,�S���h�֤H�q�L�ӥ����I�F�_�ӡC

�@�@���M,�ɦܤ���,�л��@�Ѱ��L�@�����H���,�}�o���̨��F�j�q�Q�q���欰�D�H��f�C���H����g�a���Ĥ@�硨���N�����g�a�ϥΨ�קﭲ,�參���g�ٷصo�e�ҥ��������O�ҧ@�X���^�m�o���e�_�w�C���H�۰�a����Чx���a�x����q����,�Ѥg�a�ӨӪ��]�F����N�V�ӶV�h�a��J��G���СB�F���ʯ���СB�g�پA�ΩЪ��س]��,�۫H�������ҩ~���b�������N�ӴN���{�C�]�O�̿c�c ��ߥ����^

�@�@�s�D���� �⩤ ���| ����@�O�W�W�D