方苞:總結和傳播特區經驗有重要現實意義

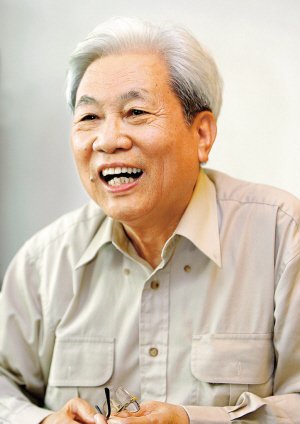

深圳特區報記者吳鎧峰攝

“深圳經濟特區建立30年,取得了舉世矚目的成就,為我國改革開放事業發揮了‘窗口’、‘輻射’、‘試驗場’和‘排頭兵’作用。在慶祝建立特區30周年的日子里,認真總結和傳播特區經驗,對深圳今後的科學發展,對中國特色社會主義建設事業,都有重要意義。”

記者近日走進位于通心嶺的方苞家里,這位參與領導過深圳、珠海兩個特區早期建設的老領導,一開頭就講了這段話。在3個小時的訪談中,滿頭白發的他,精神矍鑠、侃侃而談。他深情地回顧了深圳特區初創的艱辛歲月,暢談當年領導班子正確做出重大決策的感人故事,闡述特區高速發展的重要經驗。

大氣候、大環境好是特區建設成功的決定因素

記者:作為深圳特區的老領導,您認為深圳特區成功的最重要經驗是什麼?

方苞:世界各國辦了那麼多出口加工區、自由貿易區,其中不少比深圳特區早辦許多年,深圳特區的發展和成就,真是翻天覆地,日新月異,遠遠超過他們。這里面,“大氣候、大環境”好是決定因素,天時、地利、人和。特區建立之時,適逢世界經濟產業結構轉移的良好機遇,黨和國家確定改革開放政策,要求廣東、福建兩省和四個特區先行一步,跳出現行體制(計劃經濟體制),鄧小平同志要求特區“殺出一條血路來”。權力下放,允許和鼓勵我們敢闖敢試。經過揭批“四人幫”,整黨整風,撥亂反正,平反冤假錯案,“實踐是檢驗真理的唯一標準”的大討論,恢復黨的實事求是的思想路線,民主氛圍好,幹群敢講話,大家思想比較解放,幹部作風務實,聯係群眾廣,不同意見敢反映、敢爭論,積極主動地為人民群眾利益鼓與呼。改抓階級鬥爭為綱為以經濟建設為中心,加快經濟發展,成為大家共同心願,幹群同心,上下同欲。

“四個結合”正確處理“四個關係”是特區建設成功的重要經驗

記者:從領導決策層面上,您印象最深,認為最值得總結、傳播的是哪些經驗?

方苞:對于束縛社會生產力發展的計劃經濟如何“突圍”,社會主義國家沒有先例可循,只能借鑒資本主義國家搞出口加工區、自由貿易區的做法。在借鑒中如何學其所長,避其所短,我印象最深的是堅持“四個結合”:借鑒外國經驗與本地實際相結合;貫徹執行中央的精神與吸納幹群合理意見、尊重群眾首創精神相結合;對外開放與對內開放相結合;國家利益與百姓利益相結合。“四個結合”的結果,正確解決了特區內外關係、工農關係、城鄉關係,以及改革開放、發展穩定的關係,使特區發展遠遠超過外國加工貿易區的發展。

記者:請舉例說明。

方苞:首先,在特區性質、任務、范圍和指導方針上。中央197950號文提出“試辦出口特區”後,幹部群眾在堅決擁護中央決策的同時,也提出了不少好的意見和建議:外國出口加工區范圍太小,只有幾平方公里,不利于城市規劃建設和長遠發展;內容單一,不利于綜合經營,全面發展;不讓國內企業進入,既降低對外資的吸引力,也不利于發揮“窗口”、“輻射”和“試驗場”的作用;在無人區設立,與百姓隔離,不利于百姓受惠,就難以取得百姓的支持;不利于從根本上防止群眾性走私和偷渡潮問題,社會不穩定和治安不好,最終對特區建設與發展不利。

大家建議:要搞大特區,搞綜合性特區。要外引內聯相結合,實行對外開放與對內開放相結合,在積極引進外資的同時,也要有選擇地允許國內企業進入。各級領導反復研究,吸納了這些建議。1980年,中央41號文同意廣東省委意見,劃定深圳特區范圍為327.5平方公里。1981年,中央27號文明確深圳、珠海特區“應建成兼營工、商、農、牧、住宅、旅遊等多種行業的綜合性特區”。1981年初,深圳市委明確外引內聯相結合的方針,這些重大決策使深圳特區發展迅猛。經過30年歷屆班子和全市人民不斷創新,使深圳從一個邊境農業縣轉變為經濟總量僅次于上海、北京、廣州的國際大都市。1979年與2008年對比,國內生產總值從1億多元人民幣增至7806億元人民幣,出口總額從930萬增至2999億美元,財政收入增至800億元人民幣。GDP、出口總額、財政收入,社會消費品零售總額佔香港比重,分別為52.7%,39.8%,25.3%,93.2%。如果當年完全照搬外國出口加工區的模式,決不會有如此巨變。

實行富民政策,取得當地農民支持,是特區建設成功的經驗

記者:深圳特區的發展與成就遠遠超過外國出口加工區最根本的措施是什麼?

方苞:兩者最大的區別是如何對待當地百姓,能否取得當地百姓的大力支持。外國出口加工區在空地上封閉建立,員工住在圍牆外,不許國內企業進入,主要害怕走私偷盜和損害國家利益,其弊病是不能取得百姓的支持和國內企業的合力。深圳特區從性質、范圍、政策和指導方針,都重視吸納當地幹群合理建議,對外開放與對內開放相結合,國內企業獲得大發展機遇,當地百姓能得到實惠。市委于1979年至1981年先後制定三個文件,放寬政策,輻射當地百姓迅速致富,從根本上解決好偷渡走私問題,為吸引外資創建良好的投資環境;也取得當地百姓的大力支持,使當地農民成為改革開放的重要動力。這是深圳特區比外國出口加工區快速發展的重要經驗。

記者:請您談談市委三個文件是怎樣運用政策輻射使農民致富的?

方苞:我認為深圳的開放改革是首先從農村開始的。1979年3月,市委發出《關于發展邊防經濟的若幹規定》(3號文),主要內容:一是恢復和發展邊境貿易;二是積極開展補償貿易,發展以出口為主的種養場;三是引進外資投資設廠,來料加工裝配;四是擴大過境耕作,允許過境耕作人員收集境外廢舊物資免稅進口,交境內供銷社或工廠翻新加工出售。這些政策是幹部、農民多年的心願和訴求,百姓渴望擴大過境耕作和恢復邊境貿易“走出去”。

深圳市委能夠在成立第二天就發出此文,是寶安縣委經歷長時間醞釀和請示的結果。文革結束後寶安縣委曾多次向上級反映農民這種訴求。省委書記習仲勳1978年7月到寶安調研時表示讚同。1979年1月我參加省委擴大會議時,又再次向省領導習仲勳、劉田夫請示,並送上書面報告。1979年2月省革委21號文正式批復同意。

執行這個文件的結果,擴大了對外開放,又以改革外貿管理體制為突破口,帶動計劃管理體制改革。過去進出口貿易是國家外貿公司獨家壟斷經營的,省革委21號文和市委3號文同意恢復邊境小額貿易,邊境貿易出口和分成外匯進口物資均由市、縣小額貿易公司經營,非邊境地區農村完成國家任務外的農副產品出口,由國營外貿公司或由小額貿易公司代理。這樣,進出口貿易就由國營外貿公司獨家經營改革為國營、地方、代理制並行。競爭突破了國營外貿公司壟斷封閉時的壓價收購行為,從而推動境內農副產品購銷價格的放開。調整部分糧田和調減部分糧食上調任務發展多種經營,成為農民的迫切要求。允許外商在種養業開展補償貿易,外商就紛紛進口推土機挖塘養魚,租地養花種菜,糧食種植和收購計劃是死任務的計劃管理體制和價格管理體制被突破了。經濟規律的運用使農業生產規模化、商品化、集約化和現代化的程度迅速提高,當地農民也因此迅速致富。

比如養雞業,過去依靠家庭傳統養雞,只能小打小鬧,寶安縣一年出口活雞長期在4-6萬只徘徊。1978年夏,邊境社隊與香港五豐行合作,在香港新界我方插花地上辦起第一個年出欄量10萬只活雞的示范雞場,並以此作為培訓境內養雞人員的實習基地。1981年,深圳市新建5萬只以上規模養雞場達27個,活雞出口量當年增到114萬只,1989年,出口香港活雞達1800萬只,佔香港市場的三分之一,還有1000萬只活雞在省內市場銷售。淡水養殖也從6千畝發展到10萬畝,蔬菜面積從7千畝發展到8.9萬畝,墾荒新種荔枝達10萬畝,從養雞、養魚、種果菜、花卉中獲得年收入幾十萬元、上百萬元的種養大戶猶如雨後春筍。越來越多農戶收入和生活水平超過香港新界農民,全市農民從中看到了希望。

1981年後,深圳市再也沒有出現群眾性偷渡潮了,農民也不願冒著被重罰和判刑的風險去走私了。社會穩定和治安良好的環境,大大增強了對外資的吸引力。農民從自身迅速富裕的體驗中認識到特區發展與自身命運的必然聯係,農民廉價為特區建設提供大量集體用地,為特區建設做出重大貢獻,成為改革開放的重要動力。

深圳特區建立後,市委于1980年發出《深圳市農村實行特殊政策、靈活措施若幹規定》(321號文),1981年發出《關于恢復寶安縣建制幾項政策措施》(11號文),兩個文件規定:特區政府“盡量把外資‘三來一補’放到寶安縣去辦”、“特區內的企業也盡量採取發外加工、設立分廠、委托承包等形式,將部分加工生產任務交給縣、社企業經營”、“縣還可以辦進出口貿易貨棧”、“縣成立進出口服務公司,直接辦理本縣地方外匯進口業務”、“外資‘三來一補’項目由縣審批”,“社隊興辦的農工商聯合企業免徵所得稅三年”、“寶安農村上述企業”可享受特區企業同等優惠待遇”等等。市委把國家給予特區的特殊政策,擴大到特區外的寶安縣全部農村,大大加快了寶安農村工業化、城鎮化的進程。

1978年夏,習仲勳同志視察寶安沙頭角鎮的來料加工廠,就充分肯定並鼓勵寶安大力發展”三來一補“企業,到1979年底,深圳市已辦起約200個“三來一補”企業。在上述兩個文件的政策指導下,寶安縣委決定,首先在特區外圍,交通便捷的布吉、橫崗、龍崗、平湖、西鄉、寶安新城創辦工業小區,進而沿著西鄉至松崗、布吉至公明、橫崗至坪山、坪地、坑梓三條公路兩旁村鎮發展“三來一補”工業,到上個世紀80年代中期,寶安農村引進“三來一補”工業超千宗。寶安縣出口總額,1978年約1000萬美元,2000年達289億美元,工繳費達11億人民幣。寶安農村勞動力平均收入:1979年350元,1990年4335元,2000年達2.25萬元。據寶安區2005年統計,工業廠房出租2.5萬棟,約6千萬平方米,出租屋128萬間(套)4千多萬平方米,寶安農村人均擁有集體資產:1979年293元,1990年1.55萬元,2000年達18.7萬元。原來1-2千人口的農村,變成幾萬人口的城鎮,寶安農村基本實現了工業化、城鎮化。

市委三個文件,開放促進改革,經濟規律促進社會生產力大發展,特區政策輻射特區內外農民迅速致富,充分體現了“四個結合”,也正確處理“四個關係”,是特區建設成功的重要經驗。

冀望總結、傳播和運用好特區成功經驗

記者:從您的介紹中,我們認識到了當年“殺出一條血路來”的真實情景,特區創業的艱辛,政策的威力,以及“四個結合”、正確處理“四個關係”的重要性。請問這些經驗有無局限性,現在和今後是否適用,你對今後深圳特區的發展有何建議?

方苞:“四個結合”和正確處理“四個關係”,實質是運用經濟規律發展社會生產力,體現了馬克思主義世界觀、方法論。用政策輻射使農民致富,體現我黨“為人民服務”的宗旨和優良傳統作風,我認為不僅特區的初創階段能產生良好效果,當前和今後貫徹以人為本,科學發展觀,在中國特色社會主義建設中也能發揮重要作用。現在有些地方幹群關係緊張,矛盾激化,甚至發生群體性事件,其中,忽視百姓合理訴求,工作方法和作風違反“四個結合”,錯誤處理“四個關係”,是重要原因。我認為特區成功的經驗具有普遍意義和現實意義。

我曾三任寶安縣委書記、也是1984年前深圳特區建設初期三屆市委班子成員,一生中四分之一的工作時間在這里度過,特區成立前我每年在農村蹲點“三同”超過6個月,與寶安幹部、農民同甘共苦,畢生難忘,工作調離後仍深情關注著特區的發展,人民的富裕安康。我深情祝願特區人民繼續傳承特區精神、發揮特區優良傳統和作風,總結、傳播和運用好特區成功經驗,繼續當好全國改革開放的試驗區和排頭兵,為中國特色社會主義建設做出重要貢獻。

方苞

1931年12月出生于東莞,文革前擔任過東莞縣委副書記;寶安縣委代理書記;1973年12月至1979年任惠陽地委副書記兼寶安縣委書記;1979年至1983年,任深圳市委副書記、書記(時設第一書記)、常委兼寶安縣委書記;1984年至1986年任珠海市委書記;1986年至1993年任省委常委,兼省委秘書長,政法委書記,省教育領導小組組長。1993年至1998年,任省人大常委會副主任、人大常委會黨組副書記,全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會委員。