|

法國大儒伏爾泰說:“歷史是與死人開玩笑。”臺灣選舉文化的墮落,即使過世者也可做為題材。

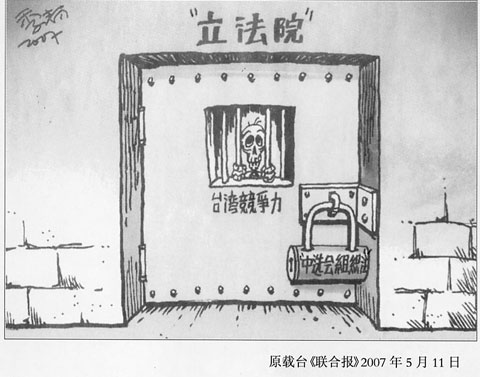

臺灣資深時事評論員胡忠信近日在新加坡《聯合早報》撰文指出,陳水扁全力抨擊馬英九之父馬鶴淩骨壇上寫著“化獨漸統”、“振興中國”是大統一思想,是違反臺灣“主權獨立”原則,心中哪有臺灣?伏爾泰地下有知,必然嘆為觀止臺灣的選舉淪落到此地步。

事情源起于馬英九說先人埋在哪里,就是他的故鄉。馬鶴淩是湖南人,最後埋骨臺灣,馬英九以此為比喻,馬鶴淩是認同臺灣,埋骨臺灣,無論馬鶴淩或馬英九都是臺灣人。馬英九為何有此一說,當然是為了防制民進黨的選舉攻勢,在選舉機器的宣傳下,臺灣大選已被定調為“臺灣人與中國人”的二擇一選舉,馬英九愈說他是臺灣人,陳水扁就愈要說他是中國人。

大肆炒作“臺灣認同”

文章表示,以馬鶴淩的世代經驗,他自稱是中國人而沒有臺灣認同是自然且必然的事,他的遺言要“化獨漸統”、“振興中國”也很正常。偏偏臺灣的選舉文化已走火入魔,誰也脫離不了“非此即彼”的鬥爭泥沼。鄭芝龍投奔大清王朝,鄭成功選擇抗清之路,父子未必同心,陳水扁的扣帽子作法,就無法套在鄭芝龍父子身上。

文章指出,馬英九近日勤走基層,陳水扁開始不放心,只好在馬鶴淩的遺言上大做文章。

陳水扁曾公開他的祖籍是福建詔安,他也主張過“一個中國,各自表述”,也提出“未來一中”,如以同一標準檢驗,陳水扁豈非不折不扣的大統派?但因為陳水扁並不是第一代臺灣的外省人,依據一般標準,他就免疫。

文章表示,族群意識可以凝聚向心力,但也可以撕裂一個社會,陳水扁的選舉手法,也不過是典型的“族群動員”、“族群牌”而已。

臺灣人被外來政權殖民了三四百年,歷史就是抗爭的最好題材,蔣介石、蔣經國時代早已明日黃花,但每逢“大選”,批判兩蔣就成為“顯學”,用馬鶴淩的遺言大做文章,也不過是小菜冷盤而已。

陳水扁深知“臺灣認同”是有炒作的空間,也是選舉的有力訴求,“攻其所必救”,只要馬英九回應愈強、辯護愈多,話題就愈能炒熱選情。

不擇手段的選舉生態

文章質疑,身為領導者,帶頭炒熱“認同”問題,固然能制造議題,但撕開社會的疤痕,在已有的族群衝突傷口上撒鹽,尤其在逝世者身上小題大作,其所引起的後遺症又如何估算?民進黨堅強支持者對陳水扁的作法不會有意見,認為馬英九應該說清楚,但把逝者抓出來批鬥一番,有著質樸善良風俗的臺灣社會底蘊是否又能支援這種作法?

英國歷史家克拉克研究一百年來的英國政黨歷史,他發現要成為首相者,先要有“選舉力”才有“治國力”,“如果沒有動員,在民主政治里就會一無所成,縱使有治國之才的最佳潛力,也要糟蹋浪費掉。”至于如何反制族群動員呢?克拉克提出下述結論:“理性的說服、執行的效率、魅力無邊的演講技巧、黨的組識、制度性的權力掮客式作為,或者高超的政治詭計。”文章認為,面對陳水扁的攻勢,馬英九有上述反制能力嗎?這才是勝敗關鍵。

臺灣政治氣氛猶如一個大泥沼,政治人物躍入其間,媒體也跟進炒作,形成一種虛無主義、為目的而不擇手段的特殊選舉生態。民進黨內鬥方酣,“十一寇”才被打入冷宮,但陳水扁立即起用羅文嘉參選“立委”,羅文嘉也接受徵召,“十一寇”又成座上賓,這是什麼邏輯?陳水扁師弟高志鵬涉及關說而被求刑九年,高志鵬斷尾求生辭去中評會主席,但仍保留下任不分區“立委”身分,黨內大老無人置喙一詞,這又是什麼公平正義?

文章質疑,勝利是不是就是最高道德?為了求取勝選,是不是一切價值皆可顛覆?民進黨是不是為了延續政權,一切理想皆可拋、清廉可以棄而不顧?羅文嘉、高志鵬的進退失據,不正是民進黨“勝利就是最高道德”的寫照。

當陳水扁所塑造的“貧賤能移、威武能屈、富貴能淫”政治文化當道,難道民進黨內就默認一切?媒體只能“狗吠火車”?人民只能冷漠疏離?臺灣認同問題已成為主軸,選舉又陷入了族群動員,但普世的核心價值仍然存在,難道我們只能卷回過往的泥沼,迷失在歷史的困惑中嗎?

|