光輝的歷程 宏偉的篇章

— —10組數據見證新中國60年經濟社會發展成就

2006年5月,三峽大壩全線建成,這是三峽大壩全景(資料照片)。新華社發

新華網北京9月7日電

為全面展示新中國60年來的輝煌成就,新華社從7日起根據國家統計局連續發佈的新中國60週年系列報告,開設“數據見證60年輝煌”專欄,以統計數據梳理、反映新中國成立以來經濟、社會、人民生活、科技教育等方方面面取得的偉大進步。

新華社記者 劉錚

經濟總量實際增加77倍,城鄉居民儲蓄增加2.5萬倍,居民平均預期壽命翻番,貧困發生率降至1.6%,文盲率降至6.67%……

國家統計局7日發佈新中國60週年系列報告首篇。一連串的數據見證了新中國成立60年來,在舊中國滿目瘡痍的廢墟上走出了一條中國特色社會主義道路,一個充滿生機和活力的社會主義大國已經巍然屹立在世界東方。

GDP年均增長8.1% 由低收入國家躍升至中等偏下收入國家

圖表:2008年我國民族地區GDP總量突破3萬億元。新華社發

國內生産總值(GDP)是一國經濟核心指標。國家統計局報告指出,1952年至2008年,扣除價格因素,我國GDP以年均8.1%的速度增長,經濟總量增加77倍,位次躍升至世界第3位。

折合成美元,我國2008年GDP為3.86萬億美元,相當於美國的27.2%、日本的78.6%。當年每人平均國民總收入已達2770美元,按世界銀行標準,我國已經由長期以來的低收入國家躍升至世界中等偏下收入國家行列。

城鄉居民儲蓄增加2.5萬倍 人民生活由貧困邁上總體小康

經濟發展的最終目的是惠及人民群眾。國家統計局報告指出,新中國成立之初,人民掙紮在貧困線上,到1978年仍處在溫飽不足狀態,2000年總體上實現了小康。

我國城鎮居民每人平均可支配收入由1949年的不足100元提高到2008年的15781元,農村居民每人平均純收入由44元提高到4761元。2008年底城鄉居民人民幣儲蓄存款餘額達21.8萬億元,比1952年底增加2.5萬倍。

1978年全國農村絕對貧困人口仍還約有2.5億人,約佔全部人口的四分之一;到2007年末,減少為1479萬人,貧困發生率降至1.6%。聯合國和世界銀行認為,近25年來全人類扶貧事業成就中,三分之二應歸功於中國。

財政收入增長985倍 有效提高了政府宏觀調控能力

財政收入是政府對經濟和社會發展調控的重要基礎。1950年國家財政收入只有62億元,到1978年上升到1132億元,到1999年達到11444億元。進入新世紀,財政收入連續跨越新臺階,2008年達到61317億元,比1950年增長985倍。

國家統計局報告指出,國家財政收入的迅速增加,政府對經濟和社會發展的調控能力日益增強,社會主義集中力量辦大事的優勢得到充分發揮。

糧食産量增長3.7倍 不僅解決了吃飯問題而且支撐工業化進程

2007年10月16日,銀川市興慶區掌政鎮新水橋村村民劉紅艷正在自家院子裏掰玉米粒(資料照片)。經過60年的努力,中國以佔世界7%的耕地養活了佔世界22%的人口。2008年中國糧食産量達到5.29億噸,糧食自給率高達95%。新華社發

民以食為天,作為世界人口第一大國,糧食問題、農業生産始終是頭等大事。2008年我國糧食産量比1949年增長3.7倍,達到52871萬噸;豬牛羊肉類産量達到5337萬噸,而1952年只有339萬噸。

我國農業生産條件不斷改善。全國有效灌溉面積由1952年的1996萬公頃擴大到2008年的58472萬公頃,農機總動力由18萬千瓦增加到82190萬千瓦。

國家統計局報告指出,我國農産品供給不僅解決了佔世界五分之一人口的吃飯問題,還為加快工業化進程提供了重要支援。

粗鋼年産從16萬噸到5億噸 成為世界製造業大國

工業是現代化的脊梁。國家統計局報告指出,新中國工業的快速發展不僅解決了基本生活必需品的短缺問題,而且還使我國逐漸成為一個世界製造業大國。

主要工業産品産量成倍增長。2008年與1949年相比,我國粗鋼産量由16萬噸增長到50092萬噸,紗産量由32.7萬噸增加到2149萬噸。我國由一個只能製造初級工業産品的國家發展成為世界製造業大國。根據聯合國資料,我國製造業增加值佔世界的份額由1995年的5.1%上升到2007年的11.4%。

對外貿易增長2266倍 從封閉半封閉走向全方位開放

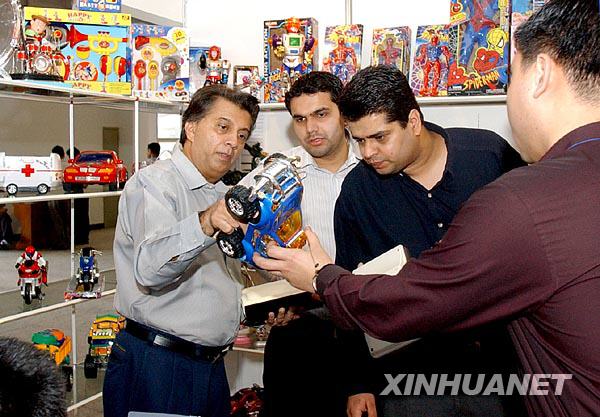

2002年4月,來自印度的客商在“2002中國澄海國際玩具及工藝品博覽會”上洽談玩具生意(資料照片)。新華社發

開放才能取得更大的發展。國家統計局報告指出,新中國成立初,基本上處於封閉半封閉狀態。改革開放以來,我國走上了對外開放之路,從大規模“引進來”到大踏步“走出去”,一躍而成為世界第三對外貿易大國。

我國進出口貿易總額由1950年的11.3億美元增加到2008年的25616億美元。改革開放以來,實際使用外商直接投資8526億美元。“走出去”戰略順利實施,2008年對外直接投資額達到407億美元。

我國由長期以來的外匯短缺國一躍成為世界第一外匯儲備大國。1952年,我國外匯儲備只有1.39億美元,2008年為19460億美元。

城鎮化率從10.6%提高到45.7% 走向城鄉統籌協調發展

城鄉統籌是國家發展戰略中的重大問題。國家統計局報告指出,我國城鄉結構經歷了從城鄉分割到城鄉統籌協調發展的轉變。

新中國成立初期,我國城鎮化水準很低,城鎮人口占總人口的比重僅為10.6%,城鄉之間處於嚴格的分割狀態。改革開放以來,城鎮化進入加速發展時期,2008年城鎮人口占總人口的比重上升到45.7%,城鄉經濟社會發展一體化的新格局正在逐步形成。

文盲率降至6.67% 教育普及程度接近中等收入國家平均水準

教育關係到國家的未來。新中國成立初期,全國人口80%以上是文盲,學齡兒童入學率只有20%左右。在黨和政府的高度重視下,目前的教育普及程度已經接近中等收入國家平均水準。

2008年,我國高等教育毛入學率達23.3%,高中毛入學率74%,初中毛入學率98.5%,小學凈入學率達99.5%,文盲率降至6.67%;當年高中階段在校生人數4546萬人,中等職業教育在校生達到2057萬人。

研發經費已佔GDP1.52% 重大科技成果不斷涌現

2007年1月9日,在美國拉斯韋加斯舉行的2007年國際消費電子展上,參觀者參觀中國海爾集團展出的液晶平板電視(資料照片)。新華社發

科技是經濟社會發展的支撐。國家統計局報告指出,新中國成立以來,科技投入不斷增加,科技事業不斷取得重大成果。

2008年,我國全社會研究與試驗發展經費支出4570億元,佔GDP1.52%,比1991年提高0.87個百分點。

科技成果大量涌現。改革開放前,我國成功爆破了原子彈和氫彈,成功發射了人造衛星。近來,神舟七號載人航太飛行的圓滿成功是我國空間技術發展具有里程碑意義的重大突破;超級雜交水稻不斷取得重大突破,對提高我國水稻産量、確保糧食安全起了重要作用……

居民平均預期壽命由35歲提高到73歲 公共衛生體系初步建立

健康是人全面發展的基礎。國家統計局報告説,新中國成立初期,農村地區缺醫少藥,人民健康水準低下。經過60年建設,我國覆蓋城鄉的公共衛生體系初步建立,人民健康水準不斷提高。

2008年年末全國每千人口擁有醫院、衛生院床位數2.8張,處於發展中國家中等偏上水準,而1949年為0.15張。居民平均預期壽命由1949年的35歲提高到2005年的73歲,在世界同等經濟發展水準的國家中居於領先地位。