歐陽自遠:做科普是責任 國家強盛須靠公民素質

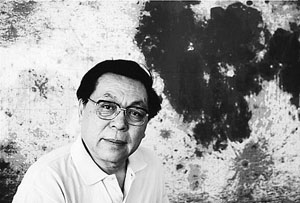

歐陽自遠,中國繞月探測工程首席科學家

9月30日,浙江省諸暨市城山民工子弟學校學生,制作了泥塑“嫦娥二號”發射火箭模型,以自己的方式慶祝國慶,祝祖國越來越強大。郭斌攝(資料圖片)

10月1日,我國成功發射“嫦娥二號”衛星。11月8日,隨著月球虹灣區域局部影像圖的發布,“嫦娥二號”所確定的工程目標全部實現。但這並不意味著“嫦娥二號”完成了全部任務。

“在今後半年內,我們力爭採集到對月球全覆蓋的圖像數據。”近日,中國繞月探測工程首席科學家、中國科學院院士歐陽自遠,在北京接受中國青年報專訪時表示,目前“嫦娥二號”正對月球進行約7米分辨率的CCD圖像數據的採集工作,有望繪制出全世界最清晰、分辨率最高的一幅“全月圖”。

嫦娥工程推動了整個國家的科學技術進步

中國青年報:“嫦娥二號”目前運行情況如何?有什麼新的進展?

歐陽自遠:“嫦娥二號”正在距離月面100公里的軌道上運行,對月球進行約7米分辨率的CCD圖像數據的採集工作。得到“全月圖”需要積累很長時間,因為要把月球表面都拍到,難度很大。月球本身在轉動,“嫦娥二號”繞著它飛,每圈拍到的照片都和前一圈不同。拍攝的照片還要求有一部分重疊,因為後期制圖時需要銜接照片。在今後半年內,我們力爭採集到對月球全覆蓋的圖像數據。

有關月球成分、土壤和環境等方面,我們也積累了大量資料。等“嫦娥二號”結束使命時,我們會向社會公布全部科學探測成果。

中國青年報:從“嫦娥二號”上採用的相機等各種儀器的技術指標來看,我們達到國際領先水平了嗎?

歐陽自遠:只能說達到了我們需要的標準。“嫦娥二號”上的很多儀器和技術,都是世界上比較先進的,但不是領先的。利用“嫦娥一號”獲取的科學數據,我們制作了世界上全覆蓋月面、符合250萬分之一測繪制圖標準的、質量最高的全月球影像圖。這次根據“嫦娥二號”傳回的數據,有望制成分辨率為7米的全月球影像圖,月球上的許多細節將更為清晰和細致。這確實很難得,但也不值得我們驕傲。人家沒做出來,是因為他們追求的目標和我們不一樣。

我覺得,在航天科技上,每個國家都有創新,可謂各有千秋。我們強調某方面“第一”,很沒意思,也會助長盲目自信。我們需要踏踏實實地做好自己的工作,提高水平和能力,盡快縮小與世界的差距。

中國青年報:我國1992年載人航天立項,2004年立項嫦娥工程,堪稱“十年磨一劍”。嫦娥工程為什麼要論證這麼久?

歐陽自遠:因為很多人的思想認識不一樣。有人覺得,地球上的事都搞不完,為什麼去探月,有多大必要?中國有沒有能力去探測月球?人家探測月球已經幾十年了,中國能有什麼特色和創新?搞月球探測對經濟發展和科技進步有多大意義?要花多少錢?這些都要講清楚,大家得統一思想,包括各級領導、相關專業的科學家、工程技術人員以及廣大公眾,要讓大家真正認識到中國完全有必要搞、有能力搞,也值得搞探月工程,而且還要加快搞。

這些都通過後,我們還要研究,中國究竟該怎麼搞探月,包括無人的月球探測、載人登月和建設月球基地等,要有一個發展戰略和長遠規劃。無人月球探測階段我們又劃分為繞、落、回三期,都要有具體方案。特別是第一期繞月探測要詳細設計科學目標、載荷配置和研制總要求等各項科學技術指標,要達到能夠實施的程度,不能盲目地去搞。等都論證完、討論完,10年也就差不多過去了,很正常。不過,最後上報到國務院,很快就立項了。

中國青年報:能否具體說說你們論證過的問題,很多吧?

歐陽自遠:有科學、政治、社會、經濟等來自各行各業的問題,一些知名科學家也提出了很多問題。一次論證時,我們被問了100多個問題,比如“能不能找一下月球的生命?”我們必須明確回答:“月球上沒有任何生命,連有機化合物都沒有,沒有必要探測月球的生命。”

這項工程要花多少錢,也得說清楚,不能瞞著大家。經過審查與核算,“嫦娥一號”的經費一共是14億元,相當于北京修兩公里地鐵的錢。“嫦娥二號”原本是“嫦娥一號”的“備份星”,完成兩次月球探測的任務加一起不到20億元。

中國青年報:有網友關心,嫦娥工程對國計民生的意義在哪兒?

歐陽自遠:很多人問過這個問題,我現在還不能明確地用數據來回答。但我可以講一下阿波羅的例子:它當時投資256億美元(相當于2005年的1360億美元),引領了上個世紀六七十年代20多年幾乎全部高新技術的發展,促進了很多新產業群體的誕生。最近美國統計公布了阿波羅工程的投入產出比是1:14,產生了計算機、激光、通訊、航空、航天、醫藥等3000多種新技術,引領了世界科學技術的發展,可以說當時改變了世界。

阿波羅40多年了,剛統計出這些成果,而我們才兩三年。我們有不少企業的產品,通過嫦娥工程的需要而突破了關鍵技術,提高了產品質量,改善了產品性能,降低了產品成本,擴大了產品的市場。這些是最實際的成果,也推動了整個國家的科學技術進步。但要說嫦娥工程對國民經濟的“意義”,目前我確實說不清楚,因為我還沒有數據。

我呼吁了幾十年:光注意一個地球絕對搞不清楚地球

中國青年報:在您看來,嫦娥工程的最大收獲是什麼?

歐陽自遠:我覺得,最大收獲是通過嫦娥工程的實踐鍛煉,大批思想品德過硬、工作能力高超的年輕航天人才成長起來了。這次,我們三個老頭兒下來當顧問,都挺高興,當然我們還要真誠地做好傳、幫、帶。現在,各項艱難任務,年輕人完全可以承擔起來。各個係統的總師基本上都是“60後”,副總師大多是“70後”。他們領導著“70後”、“80後”成千上萬的人,幹出轟轟烈烈的事業。“嫦娥二號”發射前後這些天,他們實在太辛苦了!

嫦娥工程之于這批年輕人,無論從知識、經驗、技術角度,還是從思想品德的培養、對國家的責任心角度來看,都是很難得的訓練機會。因為搞航天更重要的是集體英雄主義,要完成如此巨大浩瀚的工程,必須有“兩彈一星”和載人航天的精神,必須是大力協同,堅持自力更生和自主創新,發揚集體主義精神,否則一個人有天大本事也做不出來。這批人將是我國未來深空探測的中堅力量,以後的任務完全可以托付給他們完成。將來,“70後”、“80後”一代傳一代,我們要培養更多年輕有作為的科學家和技術專家,讓他們來承擔這個使命。

中國青年報:集體英雄主義是我們不同于其他國家的特點嗎?

歐陽自遠:不,人家也是搞團結協作才成功的。比如阿波羅就不僅在科學技術上創立了豐功偉業,還實現了整個航天科學管理的現代化。現在,全世界搞航天的,都在應用阿波羅的管理經驗。

上個世紀,美國總統肯尼迪說,“我們要在未來的十年內把人送上月球”,當時誰相信?居然1969年他們就載人登月了。“阿波羅13”雖然沒登上月球,但我認為那是航天史上最成功、最偉大的一件事。飛船走了一半出事了,結果三名宇航員全部安全返回地面,太了不起了!航天工程是有巨大風險的。盡管兩次航天飛機爆炸,但是美國沒有因此而停止不前。失敗是難免的,要有一種科學的態度和承受失敗繼續前進的勇氣。

中國青年報:嫦娥工程對青年人才有很大的培養作用,但是您也認為我國目前行星科學人才培養空白。這兩者是悖論嗎?

歐陽自遠:一點兒不悖論,是中國教育的思想落後。目前,我國的地質係、地質學院、地質大學,所有老師教的東西都是關于地球的。我已經呼吁了幾十年:光注意一個地球絕對搞不清楚地球。這就好像在一個家庭里,地球排行老三,你不去研究太陽係8個行星的共性與各自特性,不去追究8個兄弟姐妹中哪些是太陽係共同遺傳下來的因素,哪些是各自所處位置後天發展而來的,搞不清楚家族的起源和演化,也就搞不清楚地球的起源與演化。

國外有100多所大學的地質院係,都改名為地球與行星科學係(院),還有專門的行星學課程。人家研究火星40多年了,都在談怎麼把火星變成第二個地球。我希望我們的地球科學家也進一步開拓視野,加快培養行星科學人才,以適應人類行星探測發展的需要。

南京大學、中國地質大學和中國科技大學,目前建立了月球與行星科學研究中心。我希望全國高等院校加大重視、加快培養月球和行星科學的人才,這樣的話對航天事業也是積極的推動。

我們把嫦娥一號獲取的所有數據和全世界學者共享了

中國青年報:“嫦娥一號”、“嫦娥二號”的發射成功,使公眾對航天有了興趣。您覺得怎麼才能使公眾的興趣延續下去?

歐陽自遠:最好的辦法,就是我們不斷有新的探測和成果。如果做不出什麼來,誰還會對航天有興趣啊?另外,還要如實地告訴公眾,我們有哪些進步和不足。

我們更要追求我們中華民族對世界要有作為。在行星探測中,中國人應該對世界作出貢獻。這比具體的技術進步重要得多。我動員過幾乎所有國內著名大學來做有關月球的研究,我們將“嫦娥一號”的探測數據無償提供給這些學校——那本來就是國家花錢搞出來的。現在香港、澳門和臺灣的大學都很積極,香港科技大學最近做出了在國際上很有名的成果。無論誰做出來,最後的署名都是中國人,這對我們是最大的鼓勵。

現在,我們把“嫦娥一號”獲取的所有數據都傳上網和全世界學者共享了。希望別人也能利用“嫦娥一號”的探測數據做出成果。

中國青年報:您這麼忙,為什麼還每年堅持做幾十場對公眾特別是大中小學生的科普演講?

歐陽自遠:我覺得這是我的責任。一個科學家做好自己的研究工作非常重要,讓更多公眾了解科學,傳播科學精神和科學道德,傳遞科學思想和科學方法,普及科學知識和技術能力,提高公眾的科學素質,在某種程度上比自己的單項研究對社會的作用可能更大。因為一個民族的振興,一個國家的強盛,要靠公眾素質的提高。

做科普對我也有好處,我知道大家在想什麼,在關心什麼。我得到更多的是鼓勵,這也是支撐我搞月球探測的一種力量。所以只要有空,我就去做演講,我準備了面對不同階層人士的幾十種版本的演講稿。但是,我個人的作用很渺小,哪怕一年講四五十場,聽眾人數也有限。我希望引起更多中小學生的興趣去追求科學,希望他們熱愛科學,打好基礎,根深葉茂,胸懷大志,報效祖國。我們中國太需要年輕一代的人才了。

中國青年報:您是中國月球探測工程的首席科學家,還是中國科學院院士、第三世界科學院院士、國際宇航科學院院士。集這麼多榮譽于一身,您是怎麼看自己的?

歐陽自遠:我沒有什麼特殊的,一直是這麼幹下來的,只要能幹就繼續幹。現在,我追求的是多做點事情,多帶些學生,把他們培養起來。目前,主要負責嫦娥工程的“60後”都很有能力,最厲害的人物是他們。很多事情我還能參與,提出自己的意見和建議。我希望中國能加快步伐,包括載人登月、火星探測和其他行星的探測,能更快地實現。