1910年的孫科與孫中山

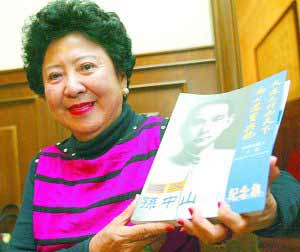

孫穗芳

孫中山(1866年—1925年)是中國偉大的革命先行者。1892年,他在香港西醫書院畢業後,行醫于澳門、廣州,早年即有志反清。1894年,中山先生北上,上書李鴻章,提出革新政治的主張,遭拒,遂赴國外組織興中會,開始了革命活動;次年在香港設立了機關,準備在廣州起義,未成。1900年,他又派人到中國惠州、三洲田發動起義,失敗後繼續在國外開展革命活動。1905年,中山先生在日本領導興中會和光復會組成中國同盟會,確定革命政綱,並在國外發展革命組織,多次發動武裝起義。1911年12月29日,中國17省代表在南京推選孫中山為中華民國臨時大總統。

作為臨時大總統,他的家庭當屬“民國第一家”。然而,他的後人的經歷,並不像中山先生那樣光輝奪目,卻是悲歡離合多,充滿了傳奇色彩。

孫科:婚外戀的余波

孫家曾有一份“內部文件”,那是50多年前孫中山的獨生子孫科親筆立下的字據:“我只有原配夫人陳氏二位太太,此外,決無第三人。特此立證交藍巽宜二太太收執。孫科三十五、六,廿五。”

字據上的陳氏,名叫陳淑英,藍巽宜二太太原名藍妮。三十五即民國三十五年(1946年)。後面的數字是月日。事實上,孫科還有一位“小蜜”,名叫嚴藹娟。嚴氏是浙江人,孫科任立法院長時,她是孫的私人秘書,男歡女愛,珠胎暗結,生了兩個女孩。後來雙方反目成仇,嚴藹娟被拋棄,不肯示弱,要拉著老孫上法院。經杜月笙和上海大律師吳經熊出面調解,孫科同意支付嚴藹娟生活和教養費用,嚴女士才偃旗息鼓。1937年抗戰爆發,嚴藹娟在戰亂中所適非人,她的女兒孫穗芳經常遭繼父毒打。

日本投降後,嚴女士曾四處托人找孫科,希望孫科看在女兒的情分上給予資助,還接連給孫科寫過兩封信。1946年5月,孫科作了回應並且贈款。

孫穗芳:難見生父

1948年,孫穗芳畢業于上海世界小學,年底被嚴藹娟帶到臺灣。第二年,嚴女士為找孫科要錢,又帶著孫穗芳到了香港。孫穗芳很懂事,並不重視錢財,只是想看看自己的父親。她坐在客廳里,眼睛緊盯著樓梯,盼望父親下來。結果是空等一場。

孫科也很想見見從來未謀一面的女兒,又怕大太太陳淑英鬧事,同時又特煩那個嚴藹娟。他想把女兒穗芳送到美國讀書,彌補他欠下的父愛,卻遭到嚴藹娟的反對。孫穗芳沒見到父親,也負氣拒絕這個安排。

1951年,孫穗芳被母親送回上海,住在姨母家。她品學兼優,是“五好學生”。那年月,階級鬥爭不斷升溫,她的“家庭成分”使她不能進任何大學讀書。

于是孫穗芳第一次上北京,想見祖母宋慶齡。不湊巧,祖母因風濕病去外地療養。她連忙寫了一封信,傾訴自己的遭遇和讀大學的願望。不久,祖母回信開導她:上大學不是人生惟一的道路,但又祝願她明年能進大學讀書。

孫穗芳把祖母的信轉交給有關部門。一年以後,她進入上海同濟大學建築係。

孫穗芳曾一度被送到上海郊區農村勞動,住所潮濕陰冷,以致患上風濕性關節炎。

有一天,她得知在內地讀書的學生,憑學生證可以到香港探親,便申請赴港探望生母、繼父,獲得批準。1965年,孫穗芳和香港富豪王時新之子王守基成婚,1967年移居美國夏威夷。赴美之前,她在孫科長子孫治平夫婦幫助下,曾去臺灣見孫科,完成了認祖歸宗的夙願。

|