在北京感受臺灣過年

“第二臺灣街”現前門

去年5月,北京第一條臺灣文化主題商業街——石景山臺灣街開街。每天趕去品嘗臺灣小吃的人很多,晚飯時基本要排長隊、等桌位。

去年11月,北京有了第二個“臺灣街”——前門的“臺灣映像”商務區正式開張。雖然赴臺灣觀光旅遊已經不難,但真正成行的人畢竟有限。所以,臺灣街就成為展示臺灣文化、發展創意產業的最便捷平臺。

“臺灣映像”以臺灣會館為核心,沿大江胡同兩側連通前門大街和前門東路,總建築面積約4萬平方米,比“臺灣街”幾乎大一倍。整個街區以阿里山廣場為中心,在小樓、小院、街角、地下,設有臺灣風情市集、臺灣美食餐飲區、臺灣映像生活美學館、映像臺北潮場、四合院品牌總部會所、臺灣會館六個板塊,在京式傳統建築體上融入臺灣的文化元素,拓展出一條臺灣風情街以及六大臺灣主題購物城。

據東城區相關項目負責人介紹,整個“臺灣街”嚴格按照《北京舊城歷史文化保護區房屋風貌修繕標準》進行修繕保護,遵循傳統風貌,保留老北京的建築風格,保護胡同肌理,區域內的所有文物、挂牌保護四合院及有價值建築全部得到搶救和保護,整體傳統風貌得到有效的繼承和保護。

展臺灣年俗 年貨

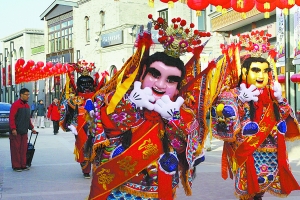

春節將至,“臺灣映像”開始向觀眾主推“了解臺灣同胞的新年風俗”的主題遊覽方案。比如“臺灣年貨大街”,將係統展覽臺灣從“尾牙”開始,一直到“正月十五”的過年風俗。“祭灶”、“圍爐”、“走春”等大陸民眾感覺不同的風俗,通過新鮮的感受得到了解。

據介紹,“圍爐”是高山族及臺灣和閩南一帶的一種風俗。大年夜全家老小圍坐在放有火鍋的圓桌上一起聚餐就叫“圍爐”。參加“圍爐”的人不論老少,桌上的每樣菜都得下筷子。平常滴酒不沾的婦女,也要象徵性地喝一口酒,以討吉利。“圍爐”時桌上的每樣菜都是有意義的:魚圓(丸)、肉圓象徵團圓。蘿卜在閩南語中被叫作“菜頭”,意為“好彩頭”。油炸食物,表示“家運興旺”。“圍爐”的蔬菜不用刀切碎,洗凈連根煮熟後,吃時也不咬斷,而是從頭到尾慢慢地吃進肚里,以祝父母長壽。“圍爐”時,如果家里有人外出,來不及趕回,也要留出一個席位,把這個人的衣服放在空位上,表示全家大小對他的思念。 “走春”,也叫“開春”、“賀正”。是臺灣民間對“拜年”的一種俗語。走春的人每到一家,彼此都說些吉利話,主人都會拿出朱紅色木盒或九龍盤盛的糖果,並端甜茶熱情招待,表示主客之間的親密。客人告辭離去時,主人和客人向對方的孩子互贈紅包。