王立群(右)解讀中秋文化

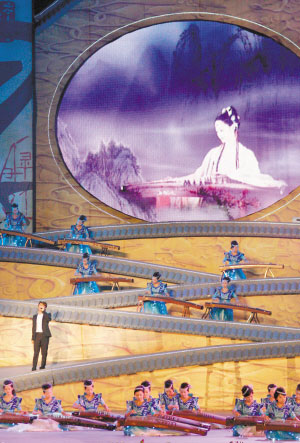

晚會現場

昨晚,“我們的節日·中秋·中華經典詩文誦讀”專題文藝晚會在央視3套播出。晚會分問月(風情篇)、賞月(親情篇)、寄月(豪情篇)、望月(鄉情篇)四個篇章,月色、燈光之下,武漢人熟悉的琴臺、月湖呈現出另一番風情,而群星奉獻的精彩演出更讓人感嘆“好個中秋明月夜”。

從古至今,由地域、心境的不同,蚑月詩篇多如繁星。“今人不見古時月,今月曾經照古人”,開場舞《嫦娥》之後,著名演員陳建斌登臺,一首李白名作《把酒問月》被他演繹得豪邁深情,配以古鐘、古箏奏得古樂淙淙,恍惚間身回到了詩仙飄逸的年代。隨後,丁建華、殷之光、陳鐸、喬榛等朗誦藝術家,鮑國安、徐帆、張豐毅、孫淳、蘇有朋等影視明星,在歌舞器樂聲中,傾情演繹了《月夜憶舍弟》、《荷塘月色》等古今名作,歌星費玉清、譚晶、湯燦等則用《但願人長久》、《月圓花好》等優美曲目蚑唱明月中秋。

每個篇章之間,武漢電視臺主持人尹晨芳與民俗專家李漢秋和《百家講壇》主講人王立群教授間的對話,更是讓觀眾領略到悠久的中秋文化。“中秋起源于國人對月亮的崇拜。古代的周朝就有祭月的傳統,北京的月壇公園就是明清時的祭月之所。唐朝時,賞月成為一種風氣,登高人近月、臨水月近人;再後來,月圓之時的中秋,正是秋收季節,在農耕社會非常重要,中秋也就逐漸發展成為春節之外的第二大節日”。李漢秋認為,“天上月圓、地下人圓,花好月圓人團圓,是中國人祈願的一種狀態和追求的生命情調”。

王立群教授則解讀了詩人鐘情月亮的情感,“蚑月詩不過寄托了兩種情感,一是悲歡離合、一是思鄉懷人。這與中國古代哲學最早講求的陰陽二極不可分。因為月亮是太陰,這些詩詞都代表了陰柔之美”。

歷代詩人遊歷至楚水荊山之時,多會被其瑰麗風景及文化感染,留下膾炙人口的千古名句。而今,在琴臺大劇院華燈初上之時,漢江兩畔高樓聳立的美景之中,又讓人看到了一個全新的大武漢。東湖生態旅遊風景區職工激情朗誦了描述荊楚風採的《詩遊三景》,齊呼“如何不作錢塘景,要與江城作畫圖”,用傳統文化點綴傳統佳節之夜,展現了武漢人民全新的精神風貌和建設美好家園的決心。

整臺晚會圍繞“中秋節”、“團圓”的主題,從一個小家庭的“團圓”,到民族大家庭的“團圓”,再到海峽兩岸乃至全球華人的大“團圓”。徐帆、殷之光頌起臺灣作家琦夢的散文《桂花雨》和余光中的詩歌《中秋》,蘇有朋、金莎唱響臺灣詞作家彭邦楨創作的《月之故鄉》,將觀眾的思緒帶到了海峽對岸的寶島臺灣。

中秋團圓之夜更忘不了四川汶川地震災區的同胞,“荊楚江浸月,巴蜀山擎月”,張豐毅用渾厚嗓音朗誦起著名作家韓靜霆的詩作《江城月·汶川月》,同一片月光下,江城人民與汶川人民的心再次連在一起。 |