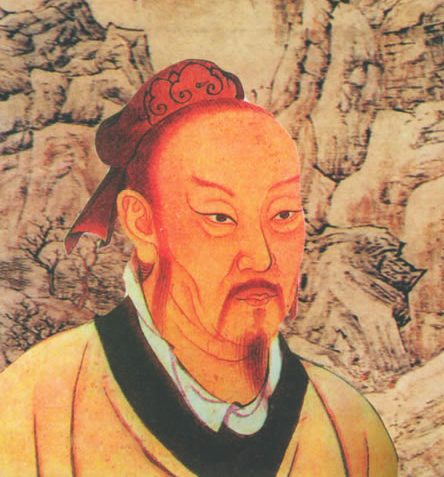

孟子

孟子(公元前372年─前289年),名軻,字子輿,中國古代著名的思想家和教育家,儒家學派的重要代表。他是戰國時期的鄒國人,出生在鄒國(今山東省鄒城市)馬鞍山下的鳧村(鳧村1960年劃歸曲阜市)。

孟子是魯國貴族孟孫氏的後代,約在祖輩時遷于鄒。三歲時,他父親孟孫激去逝,全靠母親仉氏教養。史書中記有孟母三遷教子、斷機喻學的佳話。孟子從小立志學儒習禮,15歲左右,他入學讀書,“受業于子思(孔子之孫)之門人”,上承孔子、子思之學。

孟子學成後居鄒為士,收徒講學。門生中著名者就有18人,公孫醜、萬章等都是他的高足弟子。當時諸侯混戰、七雄爭霸,孟子便懷著實行“仁政”治國的政治抱負,遊說諸侯。約44歲時,他率領弟子,首次出遊齊國,50歲時出遊滕國,然後返鄒。不久又拜訪了代理任國(今濟寧)國政的季子;接著由任到梁(魏)見梁惠王,55歲左右,由梁再次到齊國。據歷史記載,孟子遊說諸侯時名氣很大,“凡出行,後車數十乘,從者數百人”。他曾在二次遊說齊國期間在齊做客卿數年,並在齊國稷下學宮講學。但由于當時“天下方務于合縱連橫,以攻伐為賢”,因而,對于孟子“行仁政而王天下”的政治主張“(齊)宣王不能用”,“梁惠王不果其言”,其它各國也都未採納。到公元前308年,孟子已年高65歲,其政治抱負仍然沒有實現,只好停止自己20多年的遊說生涯,象孔子晚年那樣,退居鄒國,從事教學與著述。與萬章之徒“序詩書,述仲尼之言,作《孟子》七篇,以詔來世。”

孟子的思想集中反應在《孟子》一書中。“施仁政,行王道”是他政治思想的中心內容。他主張“以德服人”,反對暴力治國,認為只有用“德”才能使人“心悅誠服”。“重民輕君”是他“仁政”學說的重要組成部分,“民為貴,社稷次之,君為輕”,把人民放在第一位。在哲學上,孟子是一個性善論和唯心主義者,繼承孔子的天命論,把人分為“先知先覺”和“後知後覺”,要求人們依“天命”行事,並提出“五百年必有王者興”這一唯心史觀。

在教育思想上,孟子非常重視培養賢才,認為“以天下與人易,為天下得人難,”“尊賢使能,俊傑在位”是國家富強的根本,“不信仁賢,則國空虛,”“得天下英才而教育之”是最快樂的事。

孟子還十分注意人格修養,他的“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的名言對于塑造中華民族的精神性格起到了不可估量的作用,尤其對中國歷代優秀知識分子的性格塑造,更是起到了直接的作用。

孟子大約活到84歲,他去逝之後,安葬在鄒國境內(今鄒城市城東北約12公里)的四基山西麓。

宋代以後,封建帝王不斷賜予孟子封號,北宋神宗元豐六年(1083年),孟子被追封為“鄒國公”,元文宗至順二年(1331年),加封孟子為“鄒國亞聖公”,明嘉靖九年(1530年),孟子被尊封為僅次于“至聖”孔子的“亞聖”。同時,還建造了佔地66畝的孟廟。

孟子是鄒城市在中國歷史和世界文化史上影響最大的人物。《孟子》一書早已被中國學者和外國傳教士介紹到世界各地,成為世界文明的瑰寶。