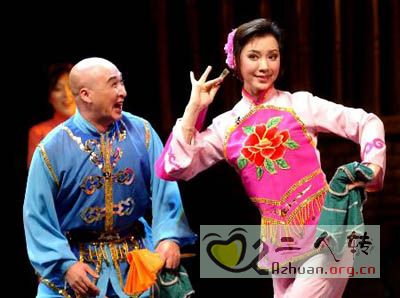

二人轉:史稱小秧歌、雙玩藝、蹦蹦,又稱過口、雙條邊曲、風柳、春歌、半班戲、東北地方戲等。表現形式為:一男一女,服飾鮮艷,手拿扇子、手絹,邊走邊唱邊舞,表現一段故事,唱腔高亢粗獷,唱詞詼諧風趣。二人轉屬走唱類曲藝,流行于遼寧、吉林、黑龍江三省和內蒙古東部三盟一市(現呼倫貝爾市、興安盟、通遼市和赤峰市)。

二人轉這個名字最早見于偽滿洲國康德二年(1934年)四月二十七日《泰東日報》第七版“……本城(阿城)三道街某茶館,邇來未識由某鄉邀來演二人轉者,一起數人,即鄉間蹦蹦,美其名曰‘蓮花落’,每日裝扮各種角色,表演唱曲……”

1953年4月,在北京舉行的第一屆全國民間音樂舞蹈大會上,東北代表團的二人轉節目正式參加演出,從而二人轉這個名字首次得到全國文藝界的承認,並叫得越來越響。

二人轉植根于民間文化,表演臺詞具有濃厚的鄉村特色,俗,色,酸是其最大特點,由名演員趙本山凈化為綠色版本之後始得以上臺面。

【起源和發展】

二人轉是在東北大秧歌的基礎上,吸取了河北的蓮花落,並增加了舞蹈、身段、走場等演變而成。二人轉自草創至今,大約有近300年的歷史,藝人師承關係可上溯到清朝嘉慶末年。二人轉在歷史曾形成東、西、南、北四個流派。東路以吉林市為重點,舞彩棒,有武打成分。西路以遼寧黑山縣為重點,受河北蓮花落影響較多,講究板頭。南路以遼寧營口市為重點,受大秧歌影響較大,歌舞並重。北路以黑龍江北大荒為重點,受當地民歌影響,唱腔優美。曾有“南靠浪,北靠唱,西講板頭,東要棒”的諺語。後來各流派取長補短,互相融洽,形成了今天的二人轉。