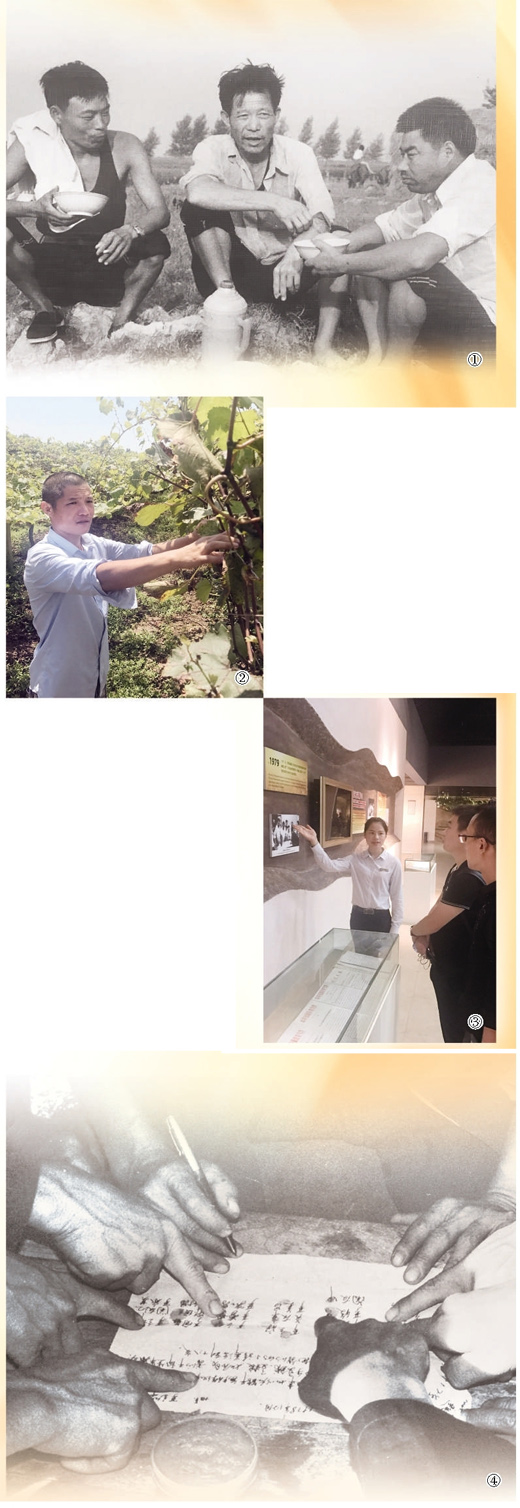

圖K:嚴俊昌(中)和村民在田間休息。資料圖片

圖L:嚴俊昌的二兒子嚴得柱在葡萄園勞作。金趙輝攝

圖M:嚴俊昌的孫女嚴淑淑(左一)在講解。 金趙輝攝

圖N:小崗村村民簽下契約。 資料圖片

40年前,安徽鳳陽縣小崗村的十幾戶農民在全國率先推行“大包幹”,從而開啟了波瀾壯闊的改革開放的時代巨幕。40年來,小崗村走過了從摁下紅手印大包幹到土地確權頒證領到“紅本本”,再到“農村資源變資產、資金變股金、農民變股東”的改革,一次次為改革探索蹚路,使得這個地處淮河岸邊的小村莊,始終與家國命運同頻共振……

一粒水珠可以折射整個海洋,一戶人的命運及變化也映照著整個國家的滄桑巨變。在艷陽高照的一個午後,記者走進小崗村大包幹帶頭人之一的嚴俊昌老人家中,回憶40年來發生在這個小村莊的時代之變。“改革創新是小崗的基因和底色,對改革開放40周年最好的紀念,就是更有力地推進改革。”小崗村黨委第一書記李錦柱說。

大包幹帶頭人嚴俊昌:

跟著黨走,把改革進行到底

沿著小崗村里長長的主幹道,穿過兩旁林立的商鋪,一對上了年紀的老夫妻正在家門口乘涼,年過70的老爺子頭發花白,精神矍鑠。40年前,正是在他的帶領下,小崗村18戶村民在一間茅草屋中簽下了一份“生死契約”,從而掀起了農村改革的大幕。他就是大包幹主要帶頭人,時任小崗村生產隊長的嚴俊昌。

談起往事,77歲的嚴俊昌仍難掩激動之情。他說,1978年以前,小崗村是全縣有名的“吃糧靠返銷、用錢靠救濟、生產靠貸款”的“三靠村”,每年秋收後,幾乎家家外出討飯。于是,在1978年底的一個晚上,嚴俊昌和其他十幾戶村民陸續走進村里的一間茅草屋……

在小崗村大包幹紀念館內,人們仍能看到那份“生死契約”,寥寥數語,卻字字千鈞。“我們分田到戶,每戶戶主簽字蓋章,如此後能幹,每戶保證完成每戶的全年上交和公糧不在(再)向國家伸手要錢要糧。如不成,我們幹部作(坐)牢殺頭也幹(甘)心,大家社員也保證把我們的小孩養活到十八歲。”簽訂當晚,生產隊的土地、耕牛、農具等按人頭分到了各家各戶,轟轟烈烈的“大包幹”就此開啟。

“大包幹”第一年,小崗村糧食總產量就達到了十幾萬斤;人均收入400元,是上一年的18倍,小崗村20多年吃救濟糧的日子成為歷史。“家里的糧食堆得滿屋子都是,整個村子都洋溢著豐收的喜悅。不過,在報紙對此進行報道後,卻引起了縣里一陣恐慌,大家都不知道要面臨什麼後果。”

嚴俊昌說,自己很感謝3個人,即時任鳳陽縣委書記的陳庭元、地委書記王鬱昭和安徽省委第一書記的萬里。“王鬱昭書記在會上說,嚴俊昌是自己救自己,難道他多打的糧食不是貢獻給我們黨嗎?”而1979年6月到小崗村調研的萬里同樣肯定了小崗村的做法,並將大包幹推廣到安徽全省。

“萬里書記問我生產隊長好不好幹,我回答說,過去生產隊長不好幹,現在好當了。大家幹活兒都舍得出力氣,不操人家心,根本不用催促就下地幹活了。”嚴俊昌說。

如今,40年過去,嚴俊昌坦言自己從未後悔過當初的決定,更慶幸在黨的領導下,家鄉的面貌已然發生了翻天覆地的變化。“40年過去,做夢也沒想到咱農民能過上現在的生活,這充分說明了黨中央改革開放的政策是正確的。”如今的嚴俊昌,仍在關注著小崗村乃至整個國家的變化,內心時刻充滿著一股自豪感。

[責任編輯:尹賽楠]