在成都科華路附近一個半地下的格鬥場,兩位選手正在貼身肉搏。

觀眾緊張地注視著場上選手的一舉一動。受訪者供圖

選手在方圓不過10平米左右的“鬥獸籠”中激戰。

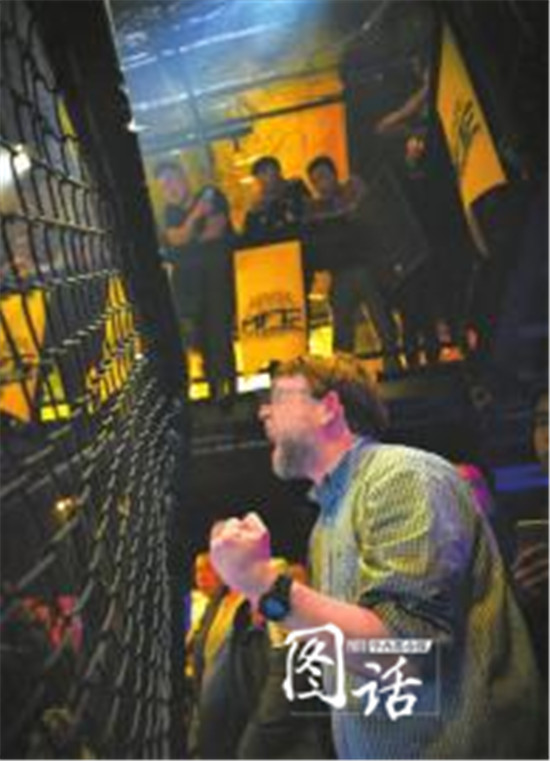

一位老外正大聲地為喜歡的選手鼓勁加油。受訪者供圖

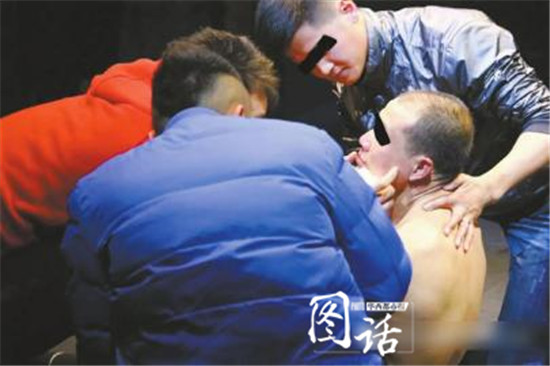

1月22日晚的比賽中,41歲的李浪被對手“KO”。受訪者供圖

原標題:探訪成都“半地下格鬥場”:高額獎金引來泰國拳王

成都科華路附近某寫字樓4樓,一家酒吧裏,激戰正酣。1月22日晚10點過,在一處方圓不過10平米左右的“鬥獸籠”中,16歲的文身師王皓然和41歲的上班族李浪裸著上身、戴著拳套、咬著牙套,拳腳相向。四週觀眾呼聲震天。第一局一開始,李浪就被王皓然“KO”(秒殺),倒地昏迷了3分鐘。

這是成都一個半地下的格鬥場,開業3個多月,上演了近50次肉搏戰。

從律師到教師,從白領到司機,從職業拳手到業餘愛好者,從16歲的少年到40多歲的壯漢,每個週末的晚上,脫下白天的外衣,變身相互廝殺的“野獸”,在昏暗的燈光、迷離的音樂以及觀眾的嘶吼加油聲中,汗水和血水無數次打濕“鬥獸籠”的地面。

在這個夜幕中的格鬥場上,有人是“玩票之旅”,有人是“生存之爭”,而更多的人則站在場邊,目光炯炯,被拳腳摩擦的嘭嘭聲所吸引。

賽前準備

猛纏膠帶,不光為保護自己

1月22日晚9點30分,楊毅果在吧臺旁幫當晚要上臺的徒弟做準備工作,桌面上散落著醫用膠布。

“一隻手用4卷膠帶,打一次拳要用掉8卷。”楊毅果把膠帶一圈圈纏在徒弟拳頭上,並在掌指關節處墊出約2釐米高的突起。

“這是為了保護選手麼?”“不,是為了讓對方傷得更重。”

這是一家酒吧,5米多的層高,幾乎沒有內飾裝修。四週安裝了鐵制樓梯和簡易平臺,形成環形看臺,臺下正中是個10平米左右的鐵籠。燈光昏暗,電子音樂轟轟作響。狂歡還未正式開始,DJ搖頭晃腦,顯得有點漫不經心。

23歲的姑娘媛媛在朋友帶領下,踏進酒吧的大門,半個小時後,看完第一場比賽的她發了一條朋友圈:“不專業……不精彩……”

對於這些“鬥獸籠”外的觀眾來説,“激烈”是最起碼的要求,如果能“見血”,對腎上腺素的刺激會更加強烈。在記者採訪中,無數個夜晚,觀眾從二樓俯視臺下,為每一次有效的擊打鼓掌、喝彩甚至尖叫。伴隨著嘶啞的呼喊,場上的選手也更加熱血沸騰。

晚9點50分,全身抹上油脂的選手開始原地活動,做準備工作。抹油的作用,是為了讓對手更難抓到自己,也減小傷害。在這個格鬥場上,曾經有選手因為油脂塗抹不到位,在第一個回合就被準備充分的對手KO。

晚上11點20分,媛媛再次發出視頻,兩名選手在場上拳腳相向,肘擊、拳擊、側踢……她説:“開始激烈了”。

“來,約一架,釋放自己”

在每個週五、週六的晚上,客人們從晚10點左右陸續入場。他們在酒吧門口排隊驗證微信購票記錄,或者現場付現金買票。作為入場憑證,所有人還要在手上蓋一個章。

驗票員身邊的海報上寫著——“來,約一架,釋放自己”。人逐漸增多,三三兩兩集結成群,都在等待。晚10點10分,音樂聲漸低,場內煙霧瀰漫,上方6個射燈啪啪啪啪瞬間亮起,選手入場,比賽開始。

成都這家聲名漸起的半地下格鬥場,2015年11月開張,每週五、週六晚上組織拳擊比賽,門票每人80元到120元不等。一晚2到3 場,規則包括K1、拳擊和MMA。每一場的勝者可以拿到500元優勝獎金。

這裡之所以吸引人,是因為相比正規拳擊賽,比賽規則更加開放。

K1、拳擊和MMA是這家酒吧通常採用的幾種格鬥規則。其中,MMA通常被稱為“綜合格鬥”,規則極為開放,站立打擊和地面纏鬥都是允許的。而K1是從日本起源的賽事品牌,後來逐漸被當作賽事規則的代名詞。

K1和拳擊都屬站立式格鬥,不允許有地面動作,如對手倒地就不能繼續攻擊。根據規則,K1可以用腿、膝進行攻擊,而拳擊只能用“戴拳套的部分”擊打對手。

“一摸鼻子,拳套上都是血”

2015年12月25日,聖誕夜。酒吧在這一天安排了3場比賽,本預計最後一場由楊毅果“壓軸”,然而情況在最後一秒發生了變化:一名場外觀眾現場報名加賽。最終,大學剛畢業的路暢應邀下場。在這場臨時增加的拳擊比賽中,觀眾們“如願以償”見了血。

路暢22歲,2015年剛從成都某一本高校畢業,正在辦理去美國留學的申請手續。

當天,幾個年輕人吃了飯後,邀約著走進這家酒吧。晚上11點10分,在最後一場即興比賽中,整晚都在2樓觀戰的路暢熱血澎湃,脫衣下了場。

這是場拳擊比賽,按照規定,不能有腿部和肘擊等動作。本以為是場“素人”大戰,但在裁判劃下手勢的一瞬間,卻立刻爆發出驚人的衝擊力。從動作看,雙方都有“底子”,拳拳到肉,毫不留情。

比賽到第二回合,路暢抓住對手體能跟不上、動作減緩的時機,迅速對準對手腹部猛烈拳擊。變數突然發生——被打得連連後退的對手,突然抱住路暢的頭,用右膝猛烈撞擊他的面部。

“腦子一下就懵了,坐在地上一摸鼻子,拳套上都是血。”第二天,接受採訪的路暢嘴唇上方清晰可見一條約2釐米的血疤。“我還是保持了理智的,對方一直挑釁,要求加賽並允許用腿部動作。我沒同意。”路暢説,當時場面一時有些失控,對方帶來的朋友抓著格鬥臺週邊的鐵籠喊叫,並呼朋喚友“壯聲勢”。

最終,在現場工作人員的調解下,劍拔弩張的情況得到紓解,“臺上事,臺上畢,沒有必要傷了和氣”。路暢挂著嘴唇上的血,克制地上前和對手擊拳擁抱,息事寧人。

“來這裡的職業選手佔20%左右”

這樣的場景並不是第一次出現。事實上,每次“約架”都充滿變數,沒人知道下一秒會發生什麼。除了像路暢這樣的臨時加賽,即便是事先預約好的比賽,雙方選手的真實職業和真實水準,也並不能像比賽主辦方承諾的那樣,“匹配水準相近”的選手。當然,路暢這種臨時上場的選手,更不可能像預約選手那樣,在賽前簽訂“保險協議”。

純玩票的選手行話叫作“素人”。“鼓勵素人打比賽,是為了增加參與度。但要讓比賽好看,只有他們是肯定不夠的。”作為這家酒吧的股東之一,本人也是一名半職業泰拳手的楊毅果對這個半地下格鬥場的情況瞭如指掌,他説,“來這裡的職業選手佔20%左右,剩下的人裏面,多少也都有點底子。”

按照酒吧規定,選手需要提前報名,根據真實職業和拳擊水準,由主辦方安排實力相近的對手。

從2015年11月6日開張,到2016年1月2日,在這個佔地不到50平米的酒吧裏,一共舉行了35場比賽,其中K115場、MMA5場、拳擊13場,另外還有兩場其他比賽。參與選手共70人次,其中登記為“健身房教練”或“職業拳手”的有10人次,“自由職業”或“司機”的有6人次,“學生”19人次。

其中一名“學生”選手宋鳳東,前後出場了4次。事實上,他是成都一家拳館的簽約選手,還曾參加過“武林風”武術搏擊電視綜藝節目。另一名曾登記為“IT白領”的選手,其實是成都一家跆拳道訓練館的館長。

當半專業選手遇上業餘愛好者,實力的差距在每一次揮拳的速度和力度中,分秒見分曉。在聖誕夜的表演賽裏,楊毅果對戰洗車員伍嘉豪。在之前的比賽中,伍曾多次獲勝,但在這天晚上,第一回合3分鐘內,楊毅果一腳踢中伍嘉豪左臉,對方瞬間行動遲緩,一再示意裁判自己左邊眼睛視力受限。比賽一度中止,最終在毫無懸念的實力差距中畫下句號。

當事者説

“這只是一種運動方式罷了”

何以如此多的人,會喜歡上這種嗜血的格鬥?

“登記為自由職業或者司機的,很多確實是社會人士,給‘哥老倌’些當保鏢、開車的。”楊毅果説。

除了這些“職業選手”,來這家酒吧的也不乏“素人”。他們脫下白天的外衣,變身相互廝殺“野獸”,赤裸上身,選擇用拳頭和嘶吼來化解工作、生活中的壓力,獲取快感。

他們中,包括20多歲的設計師小墨,以及30多歲的壯漢律師“1942”。平日裏就喜歡玩弓箭的小墨,在比賽結束時被友人扶下場,全身汗水淋漓,喘著粗氣,體力嚴重透支到幾乎無法説話。

“沒覺得危險,就是覺得有意思,有趣,想試試。”小墨的妻子在場邊默默觀戰,下場後幫他擦掉臉上的汗珠,對丈夫的愛好用實際行動表示理解和支援。

而律師“1942”,是這個場地上少見的能夠勝出的“素人”選手,“我就是喜歡格鬥,對散打、拳擊、泰拳都感興趣。雖然對抗性很強,但歸根結底,我覺得也只是一種運動方式罷了。”

1月22日,41歲的成都白領李浪在開場第一局,就被立志走職業格鬥道路的16歲對手王皓然“KO”,倒地昏迷了3分鐘。而這,已經不是他第一次走進這個“鬥獸籠”了。

獎金飆升

“有泰國拳手專程來成都”

在這個“半地下格鬥場”,參賽者從少年到中年人,從文身師、白領到司機,“以武會友”的色彩正逐漸褪色。

如果説,每場500元的勝者獎金,並不足以吸引真正的“江湖高手”,那麼,從2016年1月8日開始的“MFC頭銜賽”,則標誌著這個半地下格鬥場走上了一條新的道路。“4個小組開賽,從小組16強一直打到總冠軍,能拿到57800元獎金。”

這場比賽總冠軍獎金為5萬元。楊毅果説,每場小組賽都有相應的勝者獎金,“小組第一名5000元,第二名也有1000元。”這已足夠吸引“高手”來參賽。從頭銜賽開始,圈內就有傳言,為了5萬元的高額獎勵,“甚至有泰國拳手專程飛來成都。”

這個説法在楊毅果處得到了證實:“泰國一知名拳王級職業拳手,已經報名並即將出賽。他並不是唯一報名的海外職業選手。”這個號稱“泰國拳王”的麥神猜,被大多數旁觀者猜測,將是這次比賽的“收官”選手。華西都市報記者楊雪攝影雷遠東繪圖姜宣憑

/立即評/

不能讓“半地下格鬥”地下化生存

□朱昌俊

看多了職業拳擊賽場上的拳王爭霸,親臨現場感受格鬥運動的激情,甚至自己作為格鬥的一方上場,體驗KO對方的快感,對於負荷種種壓力、渴望放鬆的部分都市人而言,正如這家“半地下格鬥場”的廣告語一樣,“來,約一架,釋放自己”,恐怕是一件極具誘惑之事。

但,這畢竟是一項具備較大風險,且在法律監管上仍存在較大模糊之處的“運動”。諸如“半地下格鬥”如何不異化為賭博性質的“地下黑拳”?何以確保“釋放自己”的“玩票”不至於變成嗜血的狂歡?運動中的“意外”責任該如何承擔等疑問,都尚需得到靠譜的解答。

事實上,這家開業不到半年的“半地下格鬥場”,“以武會友”與“釋放自己”的色彩正在逐漸褪色。比如設置高昂的獎金,吸引職業拳手參賽,雖然增加了比賽的專業性和吸引力,但職業拳手與非職業拳手的“格鬥”,其風險該如何控制,又是否有打法律擦邊球之嫌,相關的管理部門都有必要適當介入並調查。

作為一種普通的運動和平常人釋放壓力的方式,“半地下格鬥”並非不能有。但其發展的“度”如何把握,以確保其不淪為完全的地下化生存,管理與引導的“陽光”必不可少。

[責任編輯:張曉靜]