實體經濟是金融的根基,金融是實體經濟的血脈,為實體經濟服務是金融立業之本。今年上半年,在各項監管和改革措施的有效推動下,股債匯期等金融市場發展平穩,為實體經濟服務功能得到進一步發揮。股市IPO數量和規模創近年同期新高,債券市場經歷了震蕩後融資功能開始恢復;我國跨境資金流動和外匯市場供求基本平衡,人民幣匯率保持穩健並小幅升值;期市為供需雙方提供了價格管理工具,熨平了價格波動對行業發展的不利影響,提升了“中國價格”在國際上的影響—

A股市場穩中有進

經濟日報記者 周 琳 溫濟聰

上半年,A股市場表現總體好于預期,滬深兩市半年線收陽,以大盤藍籌股為代表的一批“白馬股”創出新高,回歸價值投資、回歸理性投資、回歸長期投資正在成為市場主流風格。隨著新股發行常態化推進、市場監管不斷規范,A股市場改革發展的紅利正加速釋放。

A股市場一波三折,總體運行平穩。上證綜指累計上漲88.79點,漲幅達2.86%,取得成交額23.41萬億元、成交量2.05萬億股、72根陽線的佳績。深成指累計上漲352.47點,漲幅達3.46%,成交量高達1.99萬億股,成交額創出28.54萬億元。尤其是上證50指數,上半年大漲11.50%,其中73根陽線。相比較來說,創業板遭遇大幅調整,上半年累計下跌7.34%,成交額僅為7.70萬億元。

A股納入MSCI新興市場指數、社保和其他養老資金的參與以及證監會“減持新規”修訂發布等傳遞出強烈的價值投資信號。東方財富證券分析師戴彧表示,A股納入MSCI指數具有里程碑意義,標志著A股國際化邁出了關鍵一步,預示未來會有更多的海外投研機構把目光聚焦在A股上,這一方面將給市場帶來增量資金;另一方面,投資者結構的改善也會促使A股從炒作題材的偏好向價值投資轉變。博時基金研究部總經理兼博時主題行業基金經理王俊認為,“2017年上半年市場的整體表現比2017年年初預想得要好。一方面由于部分行業集中度不斷提升,部分龍頭上市公司的盈利比原來預想要好。另一方面,受益于對市場流動性監管、IPO常態化、定增管理、減持新規等舉措,投機、炒新、炒差之風得到有效遏制。”

新股發行制度改革不斷深化,IPO常態化不斷推進。中國證監會統計顯示,今年上半年,225家企業通過IPO審核,237家企業完成IPO發行,融資1166.46億元,同比分別增長106%、259%和192%。此外,新三板挂牌公司今年上半年融資627億元。全國40家區域性股權市場累計為企業實現各類融資8158億元。在固定收益類產品方面,今年前5個月,股債結合產品、資產支持證券分別發行529億元和2541億元,同比增長164%和166%。資本市場服務實體經濟、優化資源配置能力不斷提升,通過多樣化市場工具,積極支持上市公司並購重組,促進產業轉型升級。2016年至今年上半年,境內上市公司並購交易金額達3.21萬億元,居世界第二。

我國多層次資本市場體係建設取得了可喜的階段性成果。截至2017年5月底,滬深交易所共有上市公司3261家,總市值51.38萬億元;新三板挂牌企業突破1.1萬家,成為世界上挂牌數量增長最快、最多的股票市場之一;全國已設立40家區域性股權市場,挂牌企業1.7萬家;交易所債券市場托管余額8.47萬億元,較2012年底增長573%。

“近幾年來,資本市場初步構建形成多層次、多渠道的融資格局,助力社會資本形成。資本市場直接融資功能增強,助力供給側結構性改革取得積極成效,支持創業創新,培育發展新動力。”中國證監會副主席姜洋說。

債市融資有所恢復

經濟日報記者 陳果靜

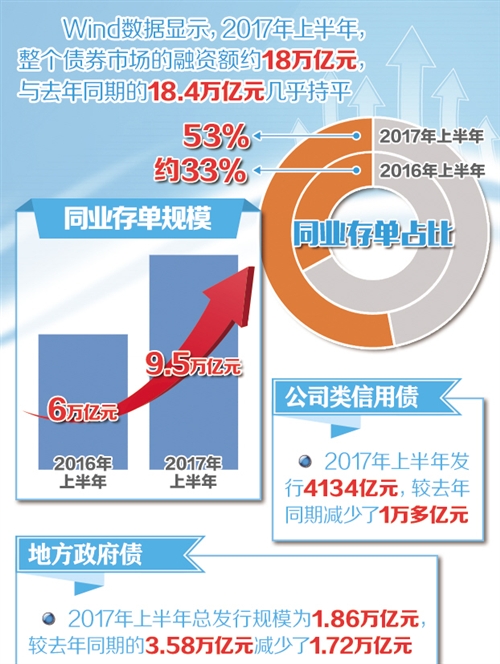

上半年,震蕩是債市的主旋律。受強監管影響,上半年債市從融資額度到行情走勢都較弱勢。中國人民銀行發布的統計數據顯示,上半年企業債市融資縮水嚴重,企業債券融資凈減少3708億元,比上年同期多減2.14萬億元。

具體來看,上半年債券取消發行潮“卷土重來”。監管政策密集出臺、機構集中調整導致市場一度出現“超調”。債券發行成本大幅上升甚至翻番。據不完全統計,上半年有近400只、規模超過3000億元的債券取消發行。

此外,在金融強監管、去杠桿背景下,上半年貨幣市場利率中樞逐步上行。以具有代表性的7天期質押式回購利率為例,去年末,7天期產品還在2.3%左右低位。今年上半年,期限利率一度漲至3.2%附近,到半年末雖然有所回落,仍保持在3%以上的高位。

貨幣市場的震蕩從同業存單發行量的變化也可見一斑。受金融監管力度增強、資金利率上行影響,5月份商業銀行同業存單凈融資曾經歷“斷崖式”下跌。Wind數據顯示,同業存單凈融資由4月份的4255億元突然轉負,跌至-3304億元,創下2013年12月份以來新低。直到今年6月份,受到半年末季節性因素影響,銀行流動性趨緊,同業存單規模較5月份回升。

與此同時,不同等級債券流動性的變化,也影響了企業發行成本。從4月7日起,中證登將可質押債券的債項評級提高至3A級,2A+及以下債券無法入庫質押。這意味著較低評級的債券流動性變差、性價比變低。業內人士表示,因為無法質押回購,流動性溢價自然也會被計算到發行成本中。這也在一定程度上推高了發行成本。

進入4月份後,在監管政策密集出臺下,不少機構為調整資產負債結構,在二級市場拋售債券,使得二級市場利率上漲壓力傳導至一級市場,導致更多企業推遲或取消債券發行,也使得“天價發行”現象明顯增加。天風證券統計顯示,企業發行利率在7.5%以上的高息債在4月份明顯增多,超過其他月份高息債數量的總和。

從配置方來看,機構對債券的配置力度明顯減小。基金二季度末規模數據顯示,債券型基金二季度的規模為1.74萬億元,相比一季度的1.99萬億元,縮水2450.78億元,幅度達到12.32%。這顯示出隨著金融去杠桿,對接銀行的委外資金開始出現撤退跡象,部分基金出現較大幅度的贖回。

隨著監管節奏的調整、流動性狀況的改善,6月份債券市場融資有所恢復,企業債券凈融資額環比多2344億元。但進入7月份以後,債市持續小幅震蕩,市場分歧加大。

有分析認為,下半年貨幣政策將繼續保持穩健基調,在上半年經濟基本面向好的基礎上,隨著金融監管加強協調,下半年債市或繼續維持震蕩行情。

人民幣匯率保持穩健

經濟日報記者 張 忱

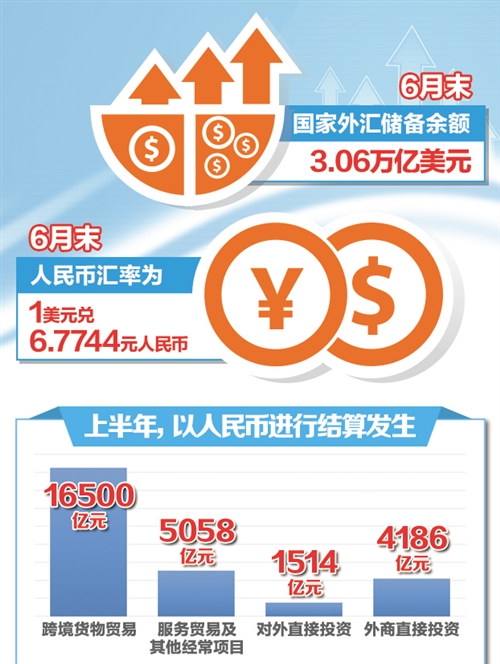

上半年,我國跨境資金流動和外匯市場供求基本平衡,人民幣匯率保持穩健,並小幅升值。6月30日,中間價報6.7744,在岸人民幣收盤報6.7796,較年初升值約2.5%。

從月度表現來看,人民幣對美元匯率在1月份顯著升值,隨後的近4個月的時間里,人民幣對美元匯率保持基本穩定和小幅波動。5月末至6月末,人民幣對美元匯率出現了幾輪強勢拉升。

元旦過後,外匯市場中的購匯規模並未明顯放大,美元指數連續下探,人民幣匯率貶值預期有所緩和,並未延續此前連續3個月的下跌且開始反彈。整個1月份,在岸市場人民幣對美元即期匯率從2016年底的6.96水平反彈至6.87水平,當月累計升值1.04%。2月份,美元指數出現明顯反彈,並連續突破100和101重要關口,對人民幣匯率造成了一定的貶值壓力。但人民幣對美元匯率在壓力下並沒有出現明顯調整,在6.83-6.89區間波動,幅度較小。2月份累計升值0.13%,為連續第二個月上漲。3月份,美聯儲年內首次加息,隨後美元指數不僅沒有上漲,反而出現明顯回落。人民幣匯率當月雙向波動明顯,總體走勢偏軟,出現小幅貶值。

4月份,美元走勢繼續疲軟,美元指數累計下跌1.44%,人民幣對美元即期匯率當月微幅貶值0.08%,4月份人民幣對美元匯率中間價則累計升值0.09%。5月份,美元指數弱勢不改,但境內外匯市場上購匯規模沒有明顯下降,人民幣對美元匯率中間價和即期匯率在大部分時間里延續橫盤走勢。5月26日,外匯市場自律機制宣布將在報價機制中加入“逆周期因子”。5月末,人民幣對美元即期匯率出現快速拉升,在3天內從此前的6.89左右升至6.82附近,5月份全月則累計升值1.11%,波動幅度明顯比此前3個月要大。6月初,人民幣對美元即期匯率延續漲勢,升至6.79水平。此後兩周,人民幣對美元匯率出現震蕩下行;月末,在美元指數連續下行背景下,人民幣即期匯率作出明顯反應,出現大幅度上漲。

今年以來,人民幣匯率雙向浮動,趨于均衡,人民幣對美元匯率略有升值,對一籃子貨幣匯率也保持了基本穩定。總的來看,盡管受美聯儲貨幣政策正常化節奏、特朗普政府減稅政策以及其他國際政治經濟事件等影響,未來美元走勢還有不確定性,但國內影響人民幣匯率的積極因素有望延續,經濟基本面等因素將繼續支持人民幣在合理均衡水平上保持基本穩定。2016年10月份人民幣正式加入國際貨幣基金組織SDR貨幣籃子,人民幣與美元、歐元、日元、英鎊共同成為國際貨幣基金組織認可的儲備貨幣。隨著人民幣國際化進程的推進,將來會有更多的貿易和投資者使用人民幣,人民幣將繼續保持在國際貨幣體係中的穩定地位。

大宗商品市場有利于“去泡沫”

經濟日報記者 何 川

上半年,跟蹤國內大宗商品價格走勢的BPI指數收官828點,較年初863點下跌35點,跌幅約4%。總體來看,上半年大宗商品市場呈現先揚後抑的態勢。前兩月承接去年下半年的大漲模式,直至2月中旬,指數出現拐點。之後,該指數持續震蕩下行,期間累計跌幅超7%。從6月上旬起,指數企穩,並于當月下旬略有翹尾。

具體來看,農產品板塊的品種跌多漲少,玉米期貨上半年漲幅7.38%,白糖、豆粕等大多數品種跌幅逾5%;能源化工板塊漲跌互現,焦煤焦炭雙雙收漲,其中焦炭更是大漲逾30%,但PTA(精對苯二甲酸)、甲醇、塑料等跌幅均在10%左右;在基本金屬板塊方面,螺紋鋼、熱軋卷板、滬銅等小幅收紅,但鐵礦石卻下跌近6%;在貴金屬板塊方面,滬金、滬銀變化幅度不大。

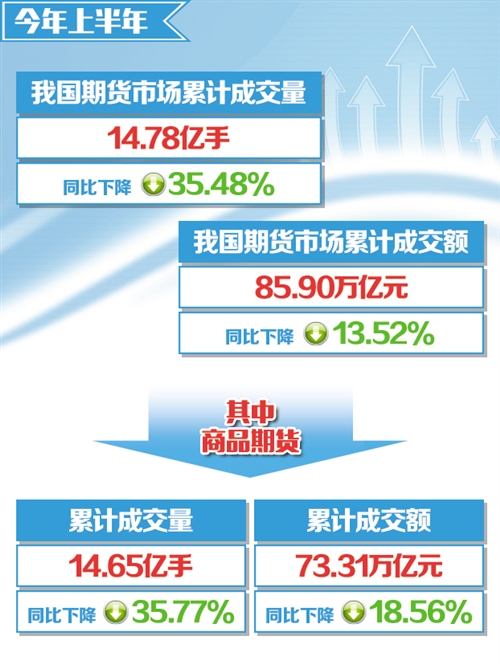

從以單邊計算的成交量來看,今年上半年全國期市累計成交量約14.78億手,累計成交額約85.90萬億元,同比分別下降35.48%和13.52%。方正中期期貨研究院院長王駿認為,上半年股指期貨交易限制措施初步松綁後,國內期市成交較去年上半年仍出現下滑,表明了商品期貨市場成交同比萎縮明顯,行情走勢較為看淡。

上半年,國內大宗商品市場走勢“先牛後熊”有多重原因。中國大宗商品發展研究中心秘書長劉心田表示,一是經濟對市場的向心力作用。部分品種在前期大幅上漲後,與實體經濟出現了某種脫節,存在一定程度的泡沫,因此市場有適度回調的需要。二是在防范金融風險的背景下,流動性狀況同比也有所改變。商品價格與資金及自身供需關係密切,央行繼續保持中性貨幣政策,市場資金面與去年比已有顯著變化。

大宗商品市場整體回落也與龍頭品種的轉向不無關係。2016年大宗商品走強與鐵礦石、原油、銅等龍頭品種共同發力密切相關,三大品種帶動了黑色係、能源係、有色金屬係集體走強。但進入2017年後,原油因供給過剩萎靡不振,鐵礦石受房地產市場調整失勢,銅需求乏力致使價格衝高受挫,三大龍頭幾乎同時轉向,帶動其他大宗商品紛紛掉頭。

數據顯示,作為大宗商品龍頭的國際原油價格從2月中旬至今跌幅達14%,進入6月份後油價跌至每桶45美元的“地板價”;鐵礦石現貨價格從2月份至今跌幅累計達33%,價格跌回至2016年10月份水平;銅現貨同期跌幅達7%。

盡管如此,對于大宗商品市場而言,上半年的這波下行走勢有利于“去泡沫”,有助于經濟進一步走穩、走強,並可以為下波商品行情創造條件。劉心田對下半年商品市場行情保持謹慎樂觀。

[責任編輯:葛新燕]