學者稱中國軍費應大幅增至佔GDP的2.6%左右

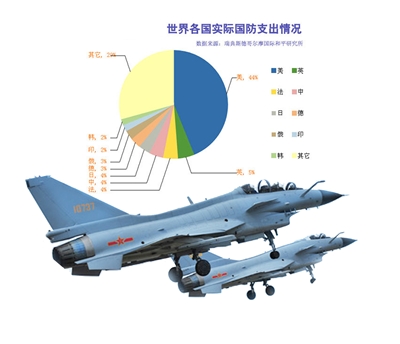

世界各國實際國防支出情況。圖表來源:中國航空報

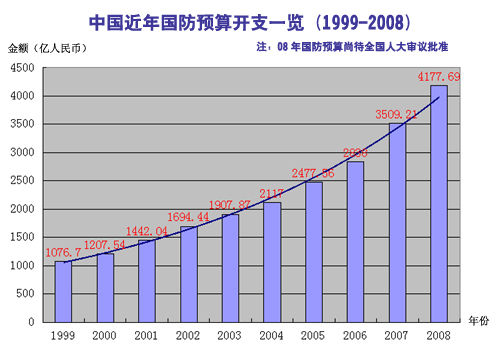

中國近年國防預算開支一覽

核心提示:作者指出,目前有軍費統計數字的132個國家和地區,在冷戰結束後十幾年來世界國防費的平均比重為2.6%左右。作者認為,中國國防費佔GDP的比重應當保持在2.6%—2.8%之間比較合適,目前中國公開軍費佔GDP的比重為1.4%左右。

軍民融合發展是當今世界的大趨勢。與世界發達國家相比,我國軍民融合式發展條件和環境具有特殊性,在融合發展的啟動原因、微觀主體、技術起點、經濟體制和法制環境以及國際合作環境等諸多方面,均有顯著的差異。這對我們走通這條道路提出了一係列特殊要求:總體上我們應當實施“強力推進型”模式,即制定和實施比發達國家更加堅強有力的戰略規劃,建立更為強大的戰略執行力和政策推動力;需要我們扎實推進市場化進程,精心培育我國的市場主體,夯實軍民融合式發展的基礎;需要我們在融合發展與體制轉軌雙重變革中,找準國家利益最大化與企業市場經濟利益最大化的結合點,制定更加可行有效的體制機制和政策法規體係;需要我們盡快改變現行軍用標準的舊體制、舊規范,逐步建立國家標準、軍用標準和行業標準協調互補的標準體係;還需要我們針對西方軍事強國的“反跨越機制”,逐步改善我國軍民融合發展的國際環境。

然而,在實踐中要認識和探索這些特殊規律,還需要深入研究基于我國國情和軍情約束的一係列重大問題。

首先,國防科技工業的軍民融合度究竟多大為宜。需要綜合考慮我國軍工技術起點和我國軍工發展的具體國際環境等多重因素。搞軍民融合決不意味著要把我們已建立起來的相對獨立完整的國防科技工業體係完全融入國民經濟大體係,而不保留基本的核心軍工能力。在這方面,我們千萬不能被西方國防經濟學家和西方政治家所“忽悠”。

不少著名西方國防經濟學家論證說,中國是發展中國家,沒必要保留完整的軍工能力,搞貨架交易即購自國際軍火市場是最經濟、最方便的武器裝備獲取方式。這是極不現實的。事實上,西方國家對我國的高技術封鎖是一個長期的過程。目前,他們已把數以千計的高技術列為禁止對華輸出的對象。而且對華高技術項目出口值如超過一定數值,還要我們的企業提供“授權合格最終用戶證明”,這樣它們就有權到相關企業核查所引進技術項目的最終用途。通過這種關鍵技術上的“圍追堵截”,他們自認為中國的武器裝備高技術化進程會大大延緩。

這深刻說明,同樣搞軍民融合,我國的環境和條件與發達國家甚至與絕大多數的發展中國家都截然不同。發達國家和部分發展中國家推進軍民融合發展可以依托軍事聯盟范圍內的國際合作,在經濟技術上具有互補優勢、規模優勢、同層對流優勢、垂直交流優勢、資源聚集優勢等,而我國是不結盟的社會主義國家,非但沒有這種優勢,而且還要應對西方國家的“反跨越機制”的禁錮,要面對技術封鎖等不利因素。加之我國的經濟技術基礎還比較薄弱,當前中華民族又處于復興的關鍵時期,這些約束條件決定了我國在核心軍工能力方面比西方國家保留得大一點是完全必要的。在某些特殊的大型作戰平臺研發能力方面,在總體裝配、總體承包、總體測試方面,在關鍵元器件和關鍵材料研發能力方面,我國應保持相對完整、獨立的能力,這個核心能力的比重應當比一般發達國家大一些。當然,在一般分係統和配套件能力建設上則應充分依托社會。也就是說,我國的“小核心、大協作”的啞鈴型結構應當區別于世界的一般模式。

其次,國防投入與融合發展的關係問題。我國的軍民融合發展,總體上還處在軍民結合、寓軍于民的初期,與軍民深度融合的發達國家在融合發展的階段上也不盡相同。從趨勢上說,軍民融合發展確實能夠降低國防建設總投入,但這種投入變化在各個國家的各個不同階段是不一樣的。考慮到我國國防和軍隊建設的歷史和現狀,這種降低應當控制在一定限度之內。眾所周知,由于歷史欠賬和世界軍事變革推進速度加快等原因,我國國防費現有投入水平還是偏低的。觀察這個問題,有兩個角度。

從現有的靜態投入水平上看,從軍人人均軍費這個衡量軍事變革資源支撐力度的關鍵指標上看,發達國家是我們的幾倍甚至十幾倍,在世界各國軍人人均軍費開支的四種強度類型中,我們僅僅處在第三等級的末端。一般而言,一支發展中國家的軍隊建設由機械化向信息化轉變,資源投入啟動水平需要達到軍人人均軍費的2萬美元以上。而2009年我軍軍人人均軍費3萬美元左右,剛剛超過啟動水平。

從長期的動態投入水平上看,差距也很大。在這方面,據清華大學胡鞍鋼教授研究,1960年我國國防資本是日本的4倍,是印度的5倍,而1980年代以後,中日印三國之間的差距不斷縮小,到1990年代後期,已基本處于同一水平線上,2000年時差距雖略有拉開,但與 40年前相比已不可同日而語了。

由于投入相對不足,影響了我軍現代化建設的速度。以武器裝備水平為例,盡管近幾年我國武器裝備水平有了較大幅度的提高,但武器裝備總體水平落後于主要發達國家的現實並未根本改變。世界上有20余艘在服役的航母,竟然沒有一艘屬于中國!2008年美國國防部出籠的中國軍力報告也評論道:“在2015年以前,中國將無法在遠離本國的地方投送和維持哪怕是很少的部隊;在進入本世紀很久以後,它才能在作戰中投送和維持大部隊。”這一評估也從一個側面反映了長期投入不足所帶來的問題。

在推進軍民融合發展最初的一個較長時期內,我國國防投入佔GDP的比重多少為宜呢?筆者以為應當根據以下幾個因素來確定:首先,應以世界國防費的平均水平和多數國家的投入水平確定投入基準。根據目前世界上有軍費統計數字的132個國家和地區的情況,冷戰結束後十幾年來世界國防費的平均比重為2.6%左右,而且目前有接近80%的國家都在 2.9%的比例線以內,說明在和平時期,這個比例是“安全比例線”。其次,應以大國開支水平對基準投入水平適度矯正,大國國防投入水平通常要高于世界平均水平。最後,還應以國家的特殊安全需求對投入基準比例進行微調,比如,實現祖國完全統一的安全需求,實現國家利益拓展的安全需求,作為社會主義國家和非軍事聯盟國家的安全需求等。根據以上三類因素,我國國防費佔GDP的比重應當保持在2.6%—2.8%之間比較合適。

所以,走中國特色軍民融合式發展路子,應當把加強國防投入與走軍民融合發展道路有機結合起來。在最初一個時期內,推進軍民融合發展和加強國防建設都需要加大國防投入,真正把融合發展的路子走開了,最終又會逐步降低國防投入在國民經濟和中央財政開支中的比重。(姜魯鳴)