臺當局下錯藥方 全臺夜市王消費力連續3年負成長

來源:中國臺灣網

2018年03月13日 15:44:00A

臺灣包袱鋪,猛料擋不住。我是喜歡逛夜市,對地方小吃都情有獨鐘的小胖紙懵girl。這一期的臺灣包袱鋪,我們來聊一聊臺灣夜市。

夜市,一直被認為是臺灣旅遊的金字招牌。去過臺灣的遊客們除了去阿里山、日月潭這些著名景點以外,逛逛臺灣的夜市,品嘗美味的臺灣小吃和感受臺灣的夜市文化也是必不可少的行程之一。但是,在過去的一年里,這塊金字招牌卻頻頻和倒閉、萎縮這樣的字眼挂在一起。

根據TVBS早前報道,有臺灣民眾表示明明是周末去逛夜市,卻發現很多攤販都已經不見,連籃球機都只開放幾臺,其他都全用鐵鏈鎖起來,就算是有人用餐的店家,還是有許多空位,跟過去洶涌人潮相比,民眾直呼現在的花園夜市根本是“廢墟夜市”,不說人家還以為是停車場的空地。

據臺灣“聯合報”報道,逢甲大學統計係營銷研究小組連續10年調查逢甲商圈人潮、消費力,9日公布2017年數據,在不含住宿的商機下創造93.8億元(新臺幣,下同)的年度商機,但已連續3年負成長,並跌出100億元,商圈人潮去年初估1161萬人次,連續2年以百萬人次下跌。

商圈消費力下降?是否與陸客減少有關?逢甲商圈的商機在2014年達到高峰,每年初估有109.7億元,之後逐年下降,2015年104.5億元、2016年101.3億元,2017年跌出百億僅93.9億元;觀光人潮則在2015年達到高峰有1328萬人次,2016年1219萬人次、2017年1161萬人次,連續兩年以百萬人次跌幅。

不僅僅是人潮的減少導致了逢甲商圈的消費力下降。逢甲大學統計係營銷研究小組調查逢甲商圈人潮、消費力,今年參與營銷調查的學生有幾名到大陸當過交換生後返臺,他們特別注意到逢甲商圈的移動支付、智慧停車、智慧點餐、無人旅館議題,觀察到目前臺灣的夜市文化在移動支付上仍不算普及。

李燊銘說明調查結果(圖片來源:臺灣《聯合報》)

逢甲統計係主任李燊銘表示,2015年校方有針對商圈的店家推廣,首先必須有雲端化係統,問了300多個店家只有68家引進,多數意願不高,主因是臺當局沒有誘因。李燊銘分析,移動支付涉及租稅、金流,夜市攤商若小規模經營若無誘因會影響意願,必須由臺當局來整合。

逢甲商圈的業者表示,移動支付是趨勢,但若沒有開立發票的業者,小規模、中低成本經營,會擔心要增加賦稅,誘因實在太少。

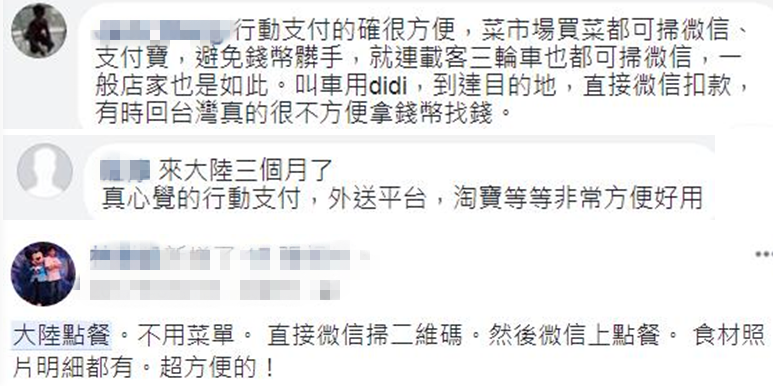

說到這里不得不說大陸已經甩了臺灣幾條街這個老梗了,在大陸,除了能夠用手機支付之外,現在很多商家已經連點餐都是自助的了,我們再也不用等服務員過來,又或者排隊點餐,只要有一部手機都可以輕松搞定,就連臺灣網友們都不得不豎起個大拇指。

說到底,臺灣的“金字招牌”一再崩落,難道全是因為陸客不去?臺當局更應當反省的是為何臺灣的經濟環境日趨下滑,從而導致包括臺灣人在內的人的消費意願都下降了。前不久,就有逢甲夜市有攤商指出,除了受到陸客數銳減影響,臺灣經濟環境才是讓業者咬牙苦撐的最大主因。

今年1月,臺“觀光局”公布了一組“亮麗”的統計數字,而實際上是臺當局為挽救頹勢,大力推行所謂“新南向”政策,放寬東南亞地區人士入境條件,還撒錢補貼,拼遊客量,但這些地區遊客的消費力遠遠低于大陸遊客。

臺灣《聯合報》發表社論一針見血地指出,觀光旅客人次達標,觀光消費則持續下滑。簡單的數字,說明了業界與民眾無感的原因,也揭露了所謂“新南向”政策的虛矯。“老用‘千萬觀光’自我沉醉,除供‘新南向’吹噓外,只會讓臺灣觀光走入死胡同。”

逢甲夜市一向被標榜為“全臺夜市王”,如今也收到了如此衝擊,更別提那些小夜市了。在全臺夜市出現衰退時,多位夜市攤商感嘆,臺當局要推動“減稅救觀光”方案,請官員們實際到夜市走一趟,就會了解真的是“下錯藥方了”。

責任編輯:張禦舲