【中國夢�大國工匠篇】劉傑:把“工匠精神”帶向世界的中國“能人兒”

來源:台灣網

2017年09月25日 11:08:00A

中國電建水電八局麥特隆項目機電部副主任劉傑。(中國水電八局 供圖)

台灣網9月21日長沙訊 (記者 張麗媛)在非洲的東南部,有一個名叫賴索托的國家,她是世界上最大的國中之國,整個國土被南非共和國環繞,她也是世界上最貧困的國家之一,居民大多是從事農業生産。2011年10月,中國電建水電八局承接了賴索托王國的麥特隆供水工程,這是中國電建水電八局進軍南部非洲的第一個項目,也可以説是中國“一帶一路”南非區域的拓荒工程。

在麥特隆供水工程施工的這幾年裏,從“打造賴索托史上第一船”到“自製簡易架橋機”再到“為賴索托‘解渴’”,中國水電八局麥特隆項目部中流傳出一個個令人嘆為觀止的故事,而故事的主角就是麥特隆項目機電部副主任——劉傑。

2012年1月底,作為唯一一位承擔金結制安工作的人,劉傑隨中國水電八局麥特隆項目部一起,來到了賴索托王國的一個小鎮——麥特隆。而早在來麥特隆項目部之前,公司人力資源部的人就曾試探過他,項目部就只安排他一個懂金結的,所有金結上的問題、難題,都得由他獨自擔當與解決,問他行?還是不行?他毫不猶豫的回答説:“沒問題”。那時的劉傑或許怎麼也不會想到,工地的金結車間竟是如此簡陋,只有幾臺電焊機和幾個千斤頂。於是,劉傑就在這樣缺東少西的車間開始了他三年的工作,更書寫了他“大國工匠”的傳奇故事。

麥特隆有個“中國劉”

劉傑打造的麥特隆第一船——SINOHYDRO號快艇即將下水。(中國水電八局 供圖)

麥特隆大壩是一個蓄水工程,業主為了早見成效,不讓貴如油的河水白白流掉,要求邊築大壩邊蓄水的施工方案。2014年2月17日麥特隆大壩蓄水後,湖水一天天上漲,為了確保施工人員在施工過程的生命安全,防止落水事件發生,項目部擬定採購一艘小船或快艇用於實施應急營救方案。賴索托屬典型的山地國家,沒有機械製造業,項目部就採購了一艘橡皮艇,然而,因河道淺水區都是亂石,沒用兩次橡皮艇就被磨破了。

如此環境條件,只有金屬材質的艇才安全可靠,於是,從沒有接觸過造船卻喜歡琢磨的劉傑開始了冥思苦想,用了四個晚上完成了快艇的外形設計。他反覆求證容量核算與CAD製圖等,最後完成製作工藝編排等複雜程式。經過兩個多星期的取材、放樣、焊接、校正、打磨、安裝、上漆等工序,再配上一台螺旋槳發動機,還印上了SINOHYDRO(中國水利水電建設集團的英文商標)的LOGO標誌。於是一艘最大載重量2.2噸,安全載重1噸的嶄新快艇問世了。就這樣,劉傑在各種資源極度匱乏的情況下,竟設計製作完成了賴索托王國史上第一艘在本土打造的船。

“劉傑架橋機”正在工作。(中國水電八局 供圖)

在麥特隆壩頂橋預製梁安裝時,工程量雖小但當地分包商要價卻很高,而購買一台架橋機自己安裝又太昂貴和浪費,受場地與設備條件的影響,想要完成了全部橋梁預製梁的吊裝施工需要至少4個月時間。然而項目尾期工期緊、成本有限的情況下,這樣的施工要求和進度,無論是業主還是承包商都是無法承受的。

這個時候劉傑又一次挺身而出,他將自己關在辦公室畫圖、計算,利用杠桿原理和現場廢舊材料,自行設計製作出了一台簡易架橋機,僅用了12天就順利、安全地完成了全部橋梁預製梁的吊裝施工,縮短工期2個月以上,僅架橋機一項直接節約設備成本與工期成本超過150萬元人民幣。為此,水電八局將架橋機命名為“劉傑架橋機”。

劉傑説:“(那時候)做夢都在做架橋機,我這個人有神經衰弱,在我嚴重地非常專心地想一件事的時候,那我基本24小時在想它了,睡覺做夢也是夢到它。”

當地居民喝上了中國提前供給的水。(中國水電八局 供圖)

2015年5月,《賴索托時報》發佈紅色預警:由於嚴重乾旱,全國進入缺水緊急狀況。賴索托王國首相帕卡利塔�莫西西利發表公開講話,要求麥特隆提前供水。而此時,來自南非的輸水管道,交貨時間卻比預定交貨時間足足晚了兩個月,如果按照原定的計劃工期至少需要20天才能完成,於是,劉傑放棄了計劃好的回國休假,帶領大家設計製作了後來獲得國家專利的“大口徑鋼管焊接快速定位裝置”,加之在等待南非輸水管道的過程中,劉傑已經做好了安裝的前期準備工作,最終只用了一個星期,劉傑就攻克了輸水管道安裝,提前將一湖清水送到了首都馬塞盧及周邊五座城市的千家萬戶,緩解了賴索托人民的燃眉之急。

劉傑在一次採訪中談及此事時説:“不管從工程還是從信譽,這個任務(是)必須要完成的,不然出了事的話,對我們中國電建的榮譽會有損害。”

麥特隆大壩。(中國水電八局 供圖)

除此之外,在麥特隆的幾年裏,劉傑還自製了“自動洗車系統”,發明瞭“臺式切割機”,改造了捲揚機,組裝了臺式操作破管機等,大大小小的技改創新達50余項,為項目部節約成本1500萬元以上。一個又一個發明創新幫助項目施工解決了一道又一道難題,劉傑在麥特隆項目上的突出表現被都項目部領導看在眼裏,2015年還在麥特隆期間,水電八局就專門為他成立了“劉傑創新工作室”,他更光榮地成為項目部在賴索托發展的第一批中國共産黨員。

劉傑自製的“自動洗車系統”在工作。(中國水電八局 供圖)

同時,由於劉傑每每創造“奇跡”,原本對劉傑的“小技巧”不以為然歐美工程師們,最終被他的創意折服,甚至為他的施工方案在審批中“亮綠燈”。“前面兩年他們(歐美工程師)不了解我,要把方案交上去他們審核,本來只要兩天的事情,他們一拖,十幾天都不讓動手,後面兩年,我搞的機電安裝什麼的,我怎麼做怎麼是,(歐美工程師)對我非常信任,有的時候看到我的方案,他們就‘ok,ok’,甚至不用講什麼。” 劉傑説。

最終,中國水電八局承接的麥特隆供水工程以優良的品質圓滿完工,解決了賴索托三分之一人口的用水問題。向來對中國企業非常吝嗇的美國工程管理協會,也毫不猶豫地把2015年度的“優秀基礎設施獎”和“優秀國際項目獎”等頒發給了劉傑他們所承建的麥特隆水壩及供水工程。

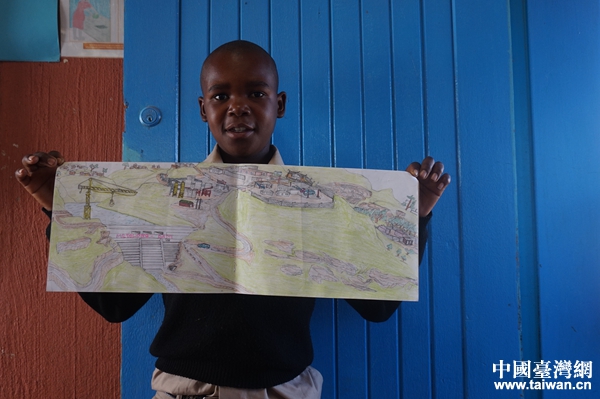

當地孩子描繪的麥特隆工程。(中國水電八局 供圖)

工作之餘,劉傑還和水電八局麥特隆項目部其他工作人員一起,為當地學校捐款捐物,給附近村莊修路搭橋……劉傑更帶出了108名非洲徒弟,他們成了當地公司爭相聘請的高級技工。麥特隆項目部全體工作人員的努力贏得了當地人民的尊重,更有當地的小朋友將麥特隆大壩和中國工作人員畫在了畫紙上、寫在了作文裏。

對於劉傑,麥特隆項目經理劉細軍曾在一次採訪中説:“項目上就沒有劉傑解決不了的難題,如果讓他造飛船,我相信那一定也飛得起來。”

在水電八局國際公司黨群部副主任王濟林的印象裏,每當遇到難解的問題,劉傑就及時地出現了。王濟林説:“劉傑的閃光點在於,他處於任何一個環境,特別是簡陋的環境,他能夠去解決問題,這靠的是他喜歡動腦,喜歡去想。雖説‘巧婦難為無米之炊’,但劉傑是那個沒米也要把飯煮出來的人,這就是劉傑的精神所在。”

劉傑在水處理間檢查儀器設備。(中國水電八局 供圖)

“大國工匠”這樣煉成

其實,劉傑愛動腦、好琢磨的性格並非在賴索托才嶄露的,早在他剛剛進入水電八局時,一個個奇思妙想就已經讓身邊人讚嘆不已。他被人們稱為“金點子大王”、水電八局的“能人兒”。看到大家控制不好洗衣粉用量,他就發明製作了“粉狀物定量供給盒”。冬天到醫院打點滴怕冷,他又發明瞭“秋冬季輸液加熱保溫器”。早晨跑步鍛鍊時,他又構思出了“自動計步器”。水電八局常德機械廠的老職工則説:這孩子很有天份,12歲就能把鐘錶、自行車之類的全拆散了再裝好。或許是自那時起,劉傑就一直保留著這種愛琢磨的好習慣。

不僅愛琢磨,劉傑的學習慾望也很強。劉傑最初來到水電八局是頂父親的職,雖然初中畢業後,成績優秀的劉傑很順利地考上了高中,這份工作也並不是他喜歡的,但那個時候“父命難違”,他只能接受。然而,劉傑不甘就此放棄學習機會,在等待頂職通知的日子裏,他瞞著父親參加了常德地區培訓中心主辦的鉗工培訓班。在鉗工培訓期間,他買來許多書籍,白天培訓,晚上自學。他先後報名參加了常德市卷閘門廠的公開招工考試,一百多人參考,他考取了第二名;報考常德市軸承廠,二百多人參考,他考取了第十七名;另外還考取了常德市人汽公司的客車司機。

1987年11月劉傑終於頂職上班了,分配到八局常德汽車大修廠鉗工班工作。八局常德汽車大修廠設備齊全,劉傑在這裡可謂如魚得水。每天完成自己的本職工作以後,他就會跑去其他車間仔細觀看電焊工、車工、鏜工、刨工等工種的工作流程,見機行事地主動當幫手。下班回家後,劉傑就躲進自己的房間裏孜孜不倦地攻讀專業書籍。經過幾個月的刻苦鑽研以及理論學習與工作實踐後,他非常熟練地掌握了以上幾個工種的技能。

五強溪工程開始後,一些臨建金結工作分配到了常德汽修廠,廠裏又把劉傑調到金結班,為了把這份工作做好,他買了鈑金書,晚上在家不厭其煩的學習各種放樣,白天在車間組織製作,他們為五強溪前期工程製作了龍門吊、水泥罐、皮帶機、棧橋等等。劉傑曾説:“我認為作為一個合格的工人,就要把自己的工作做好,只要我不懂的東西,我就願意去學。”

除此之外,劉傑對自身的要求也很高,劉傑對記者説:“我的習慣是,能做到一百,絕不做到九十九。”

正是由於這種愛琢磨、好學習、追求極致的精神,2015年,劉傑獲得了湖南者技術能手稱號,同時也被評為水電八局標兵。

劉傑與他的徒弟正在安裝自製“破管機”。(中國水電八局 供圖)

“工匠精神”薪火相傳

雖然當年父親很“強勢”地為劉傑選擇了水電八局這條他並不喜歡的路,但劉傑對於父親從沒有過不滿或埋怨。劉傑説:“我的父親去世時只有45歲,他是個非常努力的人。” 在劉傑心裏,父親的形象一直“很帥”。劉傑剛參加工作時,父親就要他“好好幹”,臨終前則交代他“要向黨組織靠攏。”劉傑始終將這些話銘記於心。父親去世後,劉傑曾翻出父親的日記,上面記錄的都是“完成了任務,心裏的感受,得到了領導的表揚。”劉傑説:“(這些)給我了很多鼓舞。”

如今,劉傑的兒子已經上大學,劉傑沒有像當年父親那樣過多的干涉兒子對未來的選擇,然而,或許是從小受到劉傑的影響,大學選擇專業時,他(劉傑的兒子)毅然選擇了土木工程專業,希望未來也可以到水電八局國際部,這個自己父親工作的部門就職。

再過不久,劉傑就又要踏上新的征程,這次是前往印度尼西亞完成一個火電工程,對於即將開始的工作,劉傑沒有過多的規劃,他説因為他也不知道會遇到些什麼難題。“我只是見招拆招,遇到什麼困難我就想什麼辦法解決,參加工作這麼多年,各種困難也遇到不少,但是我從來沒遇到過不可以解決的困難。”劉傑説。

王濟林説:“我可以預計,到那裏去要不了多久,他就又會有新的發明。他的性格就決定了他還會有層出不窮的東西出來。”(完)

責任編輯:張麗媛